MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

すでに6月というのにまだ4月の話です。駆け足で紹介。

去る4月中旬の吉日、枚方にて2つめの住宅プロジェクト、WTさんの住宅の地鎮祭が行われました。前日まで雨で足元はぬかるむものの、当日は快晴となり気持ちのよい地鎮日和。

WT邸の敷地は下の写真のように、道路から主要地盤まで2mほどあがって、さらに敷地奥では斜面状の林になっているのが特徴です。

写真でみるとすごく広い敷地に見えるけれど、実はこれは2つ分の敷地なので、こちら側の敷地は間口6mに奥行き25メートルほどと、かなり細長い。

例によって祭壇。神社によって供えるものの種類はだいぶ違うよう。

左:WTさんによる鍬入れの儀。

右:今年一年生となったぴかぴかのお嬢さんによる玉串奉献。かわいい。

それにしても、足元のぬかるみ対策とはいえ、ブルーシート以外の方法が何かないのかと思う。ゴザやムシロでもいいけど、後始末や掃除が大変というのなら、藁を敷き詰めて後は土に混ぜ込んでしまうなんてのも悪くないんじゃないかと思うが。

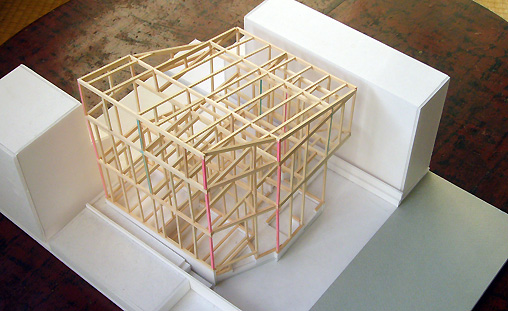

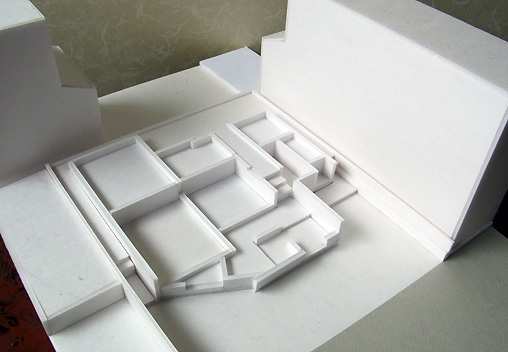

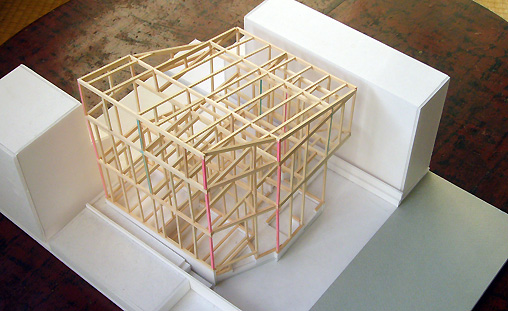

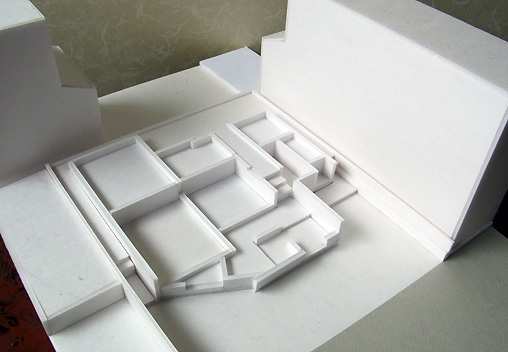

設計の中身はまだヒミツですが、こっちに模型写真をちらっと載せています。

Tags:

WT邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 12.06.05

| (0)

ベルガマはローマ時代にはペルガモンと呼ばれ、アナトリア西部の中心都市として栄えたものの、今は小さな田舎町といった風情。巨大なアクロポリスに残るローマ遺跡と、静かで小さな町とのギャップが微笑ましい。とても居心地のよい町。

(1996年当時の印象です。今はわかりません)

斜面に面した絶景野外円形劇場。ちょっと急すぎのような気も。

トルコのローマ遺跡というとエフェソスのそれが状態もよく有名だけど、

ペルガモンの遺跡や発掘物のほとんどはベルリンのペルガモン博物館に持っていかれてしまったので、ここには本当にわずかな遺跡(の痕跡)しか残っていない。

移り変るこそ、ものごとにあはれな感じ。

アクロポリスの中腹にあった家。

泊まっていたゲストハウス。緑が溢れている。

ベルガマには3日滞在したけど、撮った写真はこの5枚だけ。

トルコは一ヶ月半かけて、大半をヒッチハイクで回った。写真はその道連れのヒロシさんとアキちゃん。国道沿いで車を待っているところ。

アキちゃんとは一昨年大阪で、ヒロシさんとはつい先日名古屋で再会した。

Tags:

トルコ

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 12.05.27

究建築研究室@名古屋からの初更新です。

おいおい大学研究室のウェブサイトもたちあげて、大学関連はそちらで報告するつもりですが、それまではここのブログを使います。

さて3月末にドタバタと引越しをして、4月1日で辞令をもらい、5年ぶりの大学教員生活が本格的にスタート。少しずつ様子を見ながら始動するつもりでいたら、研究室の配属学生数はいきなり18人(3年生10名、4年生8名)と吃驚。にぎやかなスタートとなった。

研究室での最初の仕事は全員総出でのレイアウト替えと大掃除。

30年以上在籍された前任の先生による完成度の高いレイアウトがすでにあったのだけど、学生たちから「教員の占めるスペースが大きすぎる」との声が上がり(研究室は教員・学生共用)、大幅にレイアウトを変更することに。結果、僕のスペースは当初の1/3くらいになったけど(笑)、ゼミ生全員が打合せできる大きなスペースができあがる。

その後は、講義準備・設計演習・ゼミなどに追われ、土日は京都や枚方のプロジェクト打合せなどが入り、ゴールデンウィークでようやく一息ついた。

現在はリズムもだんだん掴めてきて、そろそろ名古屋まち建築めぐりなんかを始めようというところです。

Tags:

名城大学

| MEMO 雑記・ブログ

| 12.05.15

| (2)

枚方TK邸は竣工まであとわずか。仕上げ工事がラストスパートに入ってます。

竣工にあたって、今週末に施工者であるIFA住宅設計室さん主催の完成見学会が催されます。ご都合よろしければ是非お立ち寄りください。

お申し込みは不要です。

(下記サイトでは「西田宮町の家」となっています)

※柳沢は3月31日(土)の終日、現地におります。

■日時:3月31日(土)・4月1日(日)10:00~17:00

■場所:枚方市西田宮町(京阪枚方市駅から徒歩15〜20分)

※現地および周辺に駐車場が無いのでご注意ください。

■問合せ先:IFA住宅設計室

>> IFA住宅設計室:【西田宮町の家】3月31日(土)・4月1日(日)完成見学会

>> 印刷用チラシはこちら

(4月15日にはIFAさん主催の渡辺篤史氏講演会が開催されるとのこと。

予約制になっているので興味のある方はお早めにどうぞ)

Tags:

TK邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 12.03.26

| (0)

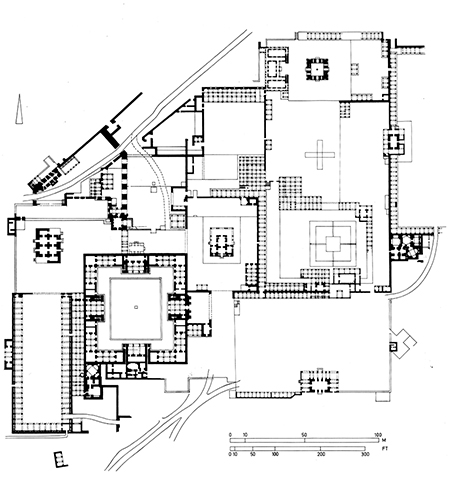

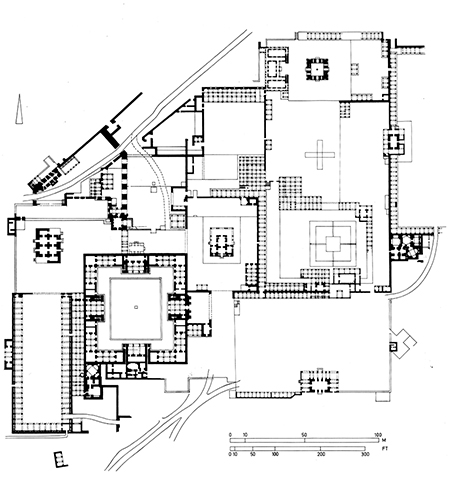

ファテープル・シークリーは16世紀、アーグラの南西にある岩だらけの丘陵上にムガル帝国第3代皇帝アクバルによって築かれた新都市である。その整然とした幾何学的構成の魅力は今も色褪せない。

世界遺産でロケしまくった楽しい映画「落下の王国」では、物語のクライマックスのシーンでファテープル・シークリーのあちこちの場所が使われていて、一見の価値あり。

ちなみにムガル帝国のルーツは中央アジアで、系譜を遡るとチンギス・ハンに至るという。ムガルとは「モンゴル」の転訛である。そのモンゴルの末裔たるアクバルは、インドにおけるヒンドゥーとイスラームの文化融合に大きな役割を果たした人物として知られる。

ブランド・ダルワーザ Buland Darwaza

アクバルのグジャラート地方征服を記念して建設されたという楼門。ファテプル・シークリーの門、というわけではなくて、その一部にある金曜モスクの門。

正面に巨大なイーワーンを備え、上部と背面には無数のチャトリが乗っている。

前に急勾配の巨大な階段を備えているため、凄まじく劇的な効果が生まれている。

赤・黄の砂岩と白い大理石の三色構成が見事。

ブランド・ダルワーザの背面(内側から見た側)。

尖頭アーチの壁龕イーワーンは見ての通りイスラームの要素であり、4本足のチャトリは木造由来のインド土着の建築スタイルである。大小のチャトリが並んでいる様子は幻想的でもあり、またある種の可愛らしい雰囲気がある。

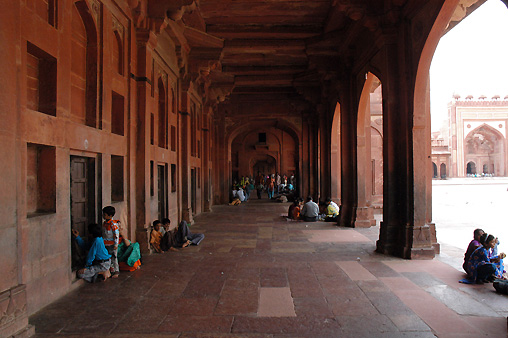

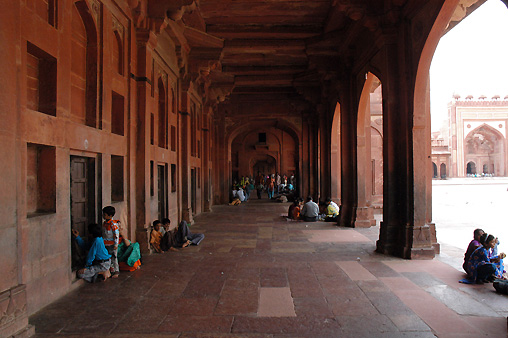

門の内側にはモスクらしく巨大な中庭が広がっている。

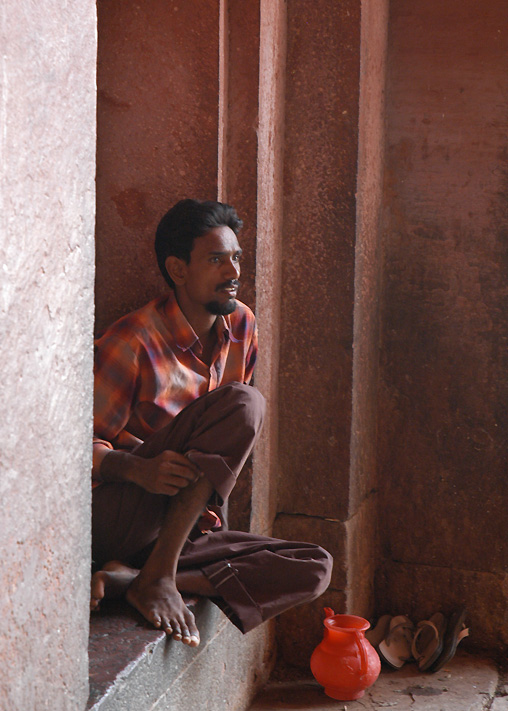

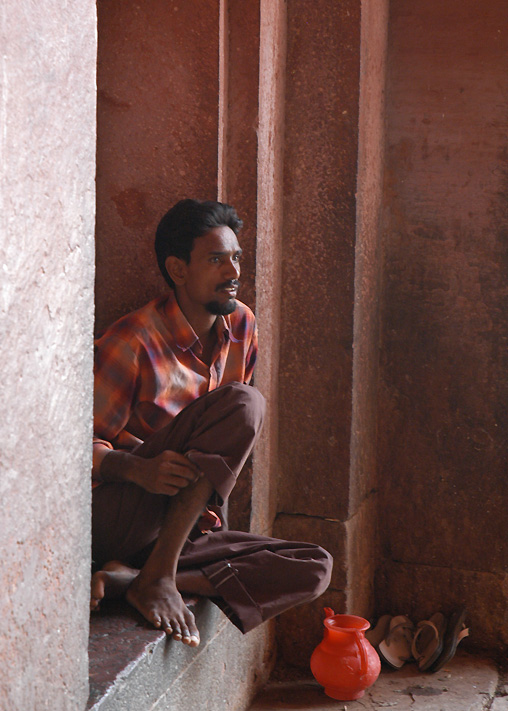

ここを訪れたのは一年で最もアツイ6月。太陽はぎらつき、地面の石畳は裸足で歩けないほど熱されていた。日向を歩いていると大げさでなく生命の危機を感じた。

ので、みんな回廊の日陰に避難している。

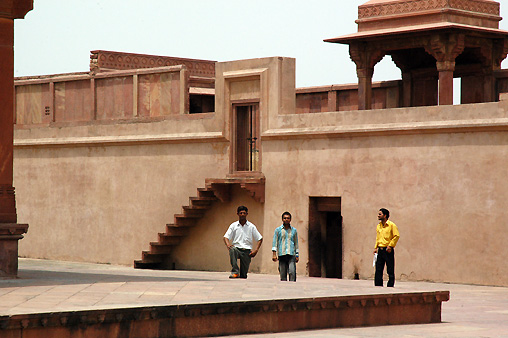

パンチ・マハル Panch Mahal

名前は五(パンチ)層の宮殿(マハル)の意。壁がまったくなく、柱と床だけで構成されているという、ありそうでいてあまり見かけない建築。居住ではなく納涼と遊興のための場だったと言われる。

ヒンドゥーともイスラームともつかない独特の構成・意匠について、飯塚キヨは仏教建築の五重塔の影響を指摘しているが、ありえそうな話である。

この開けっぴろげな感じととのびのびと積層した感覚は、日本建築の流店や飛雲閣を思い起こさせる。

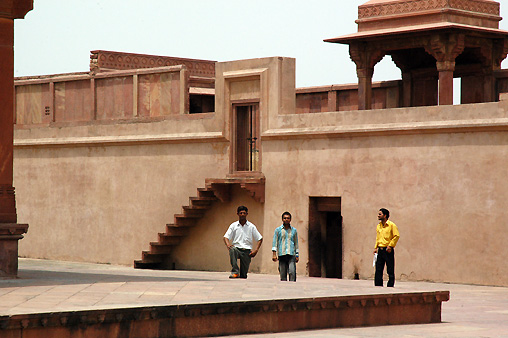

ファテプル・シークリーにはいろいろな形の建築があるが、基本的に赤砂岩でできているので、非常に統一感がある。お兄さんたちの黄色や水色のシャツがまぶしい。この建築の色彩(ほとんど砂漠と一緒)の中に、色鮮やかな衣服が生まれてくるのはとても自然に思える。

うしろの片持ちの階段とドアがついた壁面は、ラジャスタンの住居で時々見かけるものだけれど、えらく洗練されている。

パンチ・マハルの最下層。

ルーツがなんにせよ、このような風通しのよい日陰の空間は、暑い季節にはとても心地良いのでした。

ディワーニー・カース Diwan-i-khas

王の執務の場であり、私的な謁見のための場であったとされる。

内部には対角線状にブリッジが渡っており、中央に巨大な柱頭をもつ柱で支えられた円形の台座がある。謁見を受ける者は1階の床にいて、この中央のプラットフォームに座るアクバルに謁見する。重臣たちは橋の反対側に位置していて、アクバルが意見を聴く必要に応じて(重臣たちが互いに相談できないよう)一人ずつ召し寄せられたという。

この極めて求心的な構成は、そのような謁見機能の反映であると同時に、ヒンドゥー教徒にとってはマンダラ以外のなにものでもない。柱はリンガにも通じる世界軸(アクシス・ムンディ)の具現である。この建築には、アクバルを中心とする世界の秩序化の意志が表明されているようである。

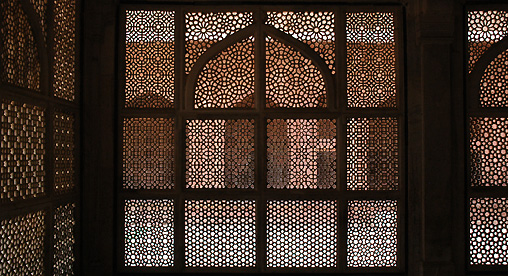

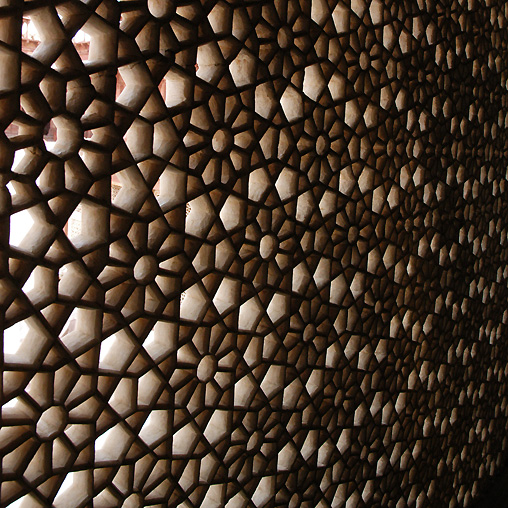

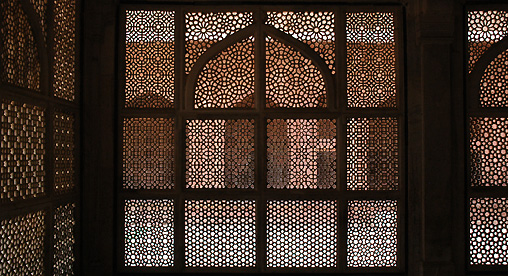

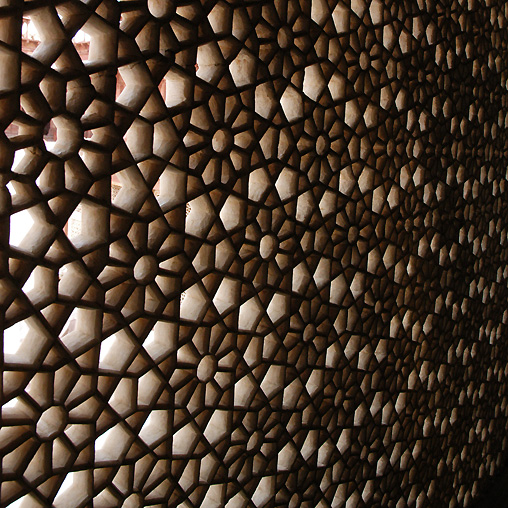

サリーム・チシュティー廟

モスクの中庭にある総白大理石造りの廟。

外壁面のほとんどが幾何学模様の石彫のスクリーンとなっている。その繊細さと全面がスクリーンとなったことで生まれる淡い空間性はタージ・マハル以上だと思う。

おまけ

ファテープル・シークリーの後ではいった小さな食堂の飯。この内容で一人30ルピーは、やや高い印象。観光地価格かな。

アグラに帰る途中で見かけた、転落しかけのバス。怖い・・

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 12.02.28

枚方TK邸は、4月上旬の完成をめざして順調に進行中です。

左:

片流れの屋根、玄関の庇、サッシがついて外観も輪郭が見えてきました。

右:

リビングの開口部の造作中。大きめの窓からはここのお子さんが通う予定の小学校が見えます。小学校の校庭からお母さんに手をふることもできたり。

フローリングもだいたい施工完了。今回はスギです。

左:

階段もつきました。階段を上がって左側のサッシを開けると、屋根のついたテラスへ出ます。右へ行くとリビングへ。

右:室内のようにしつらえたテラス。建物の端から端まで抜けていて、見通しも風通しもなかなか。

外壁もだんだん形になってきました。今回はサイディングベースに吹付けでの仕上げ。一部に焼杉板が混じってくる感じです。

内部の構成についてもいろいろ書きたいことがありますが、それはもう少し仕上がってからにします。

Tags:

TK邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 12.02.18

| (0)

10月末に竣工した「紫野の町家改修/TIMELINE Machiya」に、引越し後はじめてお邪魔してきました。

とにかくモノを少なく厳選し(特筆すべきはプラスチック製品がほぼゼロなこと)、余白を多めに残した住まい方が素晴らしかったです。それぞれの場所の設計の意味を理解して、それを活かそうとしていることが一目で見てとれます。もちろん、設計はクライアントとの共同作業なので当然といえば当然なのですが…なかなかできることではありません。こんな風に住んでもらえることは設計者として本当に嬉しいことです。

道路側の土間はすっかり銅版画のアトリエに。印刷用のインクを拭いた布の原色が鮮やか。

土壁にマック

左:銅粉引き襖のあるホールには、当初の予定通りピアノが。

右:土間となったリビング。前の家から持ってこられた家具がごく自然におさまっています。

キッチンとリビングに面したバラ板壁。

左:土間に面した室内の縁側に腰掛けるご主人のBさん。奥の和室にいるのはうちのチビ2号です。

右:リビング。ローテーブルは古い和裁机を利用したものだそう。バラ板壁と同じ表情。

左:寝室の床の間の干支飾り。白い床の間には色鮮やかな設えが映えます。

右:子供室。片付きすぎだろ〜というくらい整頓されていました。イームズチェアにトトロが座っている。

アメリカ製のスチールの棚とおもちゃ達と漆喰と「こそげ壁」

Tags:

GD邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 12.01.20

| (0)

TK邸は年明け早々に中間検査。指摘事項も無く無事終了。

耐力壁となる構造用合板が貼られて、空間の輪郭がだんだん見えてきた。

左:玄関から裏の庭へ続く土間。敷地の起伏が土間の中に階段として表れてきてる。一種の通り庭である。特に町家を意識したわけではないけれど、土間のある家に住んでた体験からも、現代住宅でも土間はあった方が何かとよいと思っている。

ところで、川と街道が接近しているのが枚方の特徴であるが、そのため枚方宿には船宿が多かったようである。枚方宿の町家も京都や他の都市の町家と同様に、入り口から奥へ抜ける通り庭(土間)を備えているのだけど、ちょっと面白いのは、そのような船宿では、通り庭の奥が船着場へ通じていたということだ。船客は川の船着場から通り庭を通って店にアプローチしていたらしい。いいなあ。(参考:大場修「近世近代町家建築史論 」)

」)

靴をぬぐ日本の家屋では、土間の広がりは家屋への出入りの口が増えることをも意味する。言ってしまうと、当たり前のようだけれど、家に土間が一つ(玄関の沓脱用)だけという状況は、果たして当たり前のこととして受け入れていいものか。

右:2階家族室(リビング・ダイニング)からキッチンの方を見る。キッチンの上はロフト。

家族室。正面の窓の先には小学校のグラウンドが見える。眺め良し。右手の大きめの開口は屋根のあるテラスにつながる。開放的な一角。

Tags:

TK邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 12.01.11

| (0)

明けましておめでとうございます。

昨年は様々なことがありましたので、「おめでとう」と素直に口に出しづらいですが、

あえて「おめでとう」と言いたいところです。

今年は私にとっては、いろいろと環境が変わる節目の年になりそうです。

本年もどうぞよろしくお願いします。

Tags:

年賀状

| MEMO 雑記・ブログ

| 12.01.03

| (0)

無事に建て方が終わり、12月12日、上棟式が執り行われました。

とても寒い1日でしたが、施主氏より鍋料理がふるまわれ、アットホームな雰囲気のなか身も心もポカポカ温まりました。感謝。

左:四方祓い。建物の四隅を酒・塩・米で清めます。

右:TKさん、2才のお子様を抱っこして2階を見学。

助っ人の方がビールサーバーを設置。柳沢はグビグビ呑んで良い気分になっておりました・・・。

1階土間の高低差が想像以上におもしろく、何だかわくわくします。2階リビングからの眺めも素晴らしい。これからどんな家になるのかとても楽しみです。(ヒショ)

Tags:

TK邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.12.26

| (0)

もう10日くらい前ですが・・、この冬一番という寒さの中、枚方TK邸の建て方が行われました。

朝9時半に現場についたら、すでに2階の床を組みはじめていた。

お昼を挟んで小屋組にとりかかる。

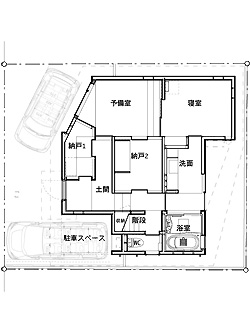

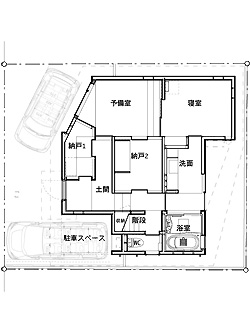

1階に寝室や納戸・浴室といった細かい部屋、2階に広い家族室やテラスなどオープンな部屋を配置しているので、1階の柱や壁の量は2階の倍近くある。そのため、筋交や面材はまだ入っていないけれど、すでにものすごい安定感がある。平面形状が多角形であることも効いているか。

2階にリビングを、というといまだ抵抗を感じる人が多いようだけれど、リビングが巨大化しつつある現代日本の住宅では、少なくとも木造の場合、2階にリビングを持ってくる方が構造的には安心できる。

1階の地面とのつながりも捨てがたいけれども。

たくさんある登り梁にてこずって、だいたい全部組み終わったのが17時頃。

はやくも暗くなりかけている。皆さん寒い中お疲れさまでした。

全体像はこんな感じです。

Tags:

TK邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.12.19

| (0)

韓国は安東にある屏山書院(日本語の公式サイトがある!)。

有名な河回村(ハフェマウル)のほど近くの高台に建っている、李朝時代の学校である。16世紀に建てられ、文禄・慶長の役で焼かれた後、1607年に再建されたものという。

(日本語での簡単な解説はこちらのページにわかりやすくまとまっている)

近世の地方豪族による子弟教育の場という点で、日本における閑谷学校に近い。儒教をベースとすることも共通する。いずれも教育の場にふさわしい質朴さと、周辺の地形・環境を活かした開放的な空気を兼ね備える、素晴らしい建築だ。

アプローチ

門をくぐると階段があり、

晩対楼という高床式の建物の下をくぐって中庭へ至る。

晩対楼の床下。

礎石は置かれているが、掘立を思わせる曲がった丸太の柱が立つ。

これを書くために久々に開いた「韓国の民家 (韓国の学術と文化20) 」によれば、これはウムルマルという形式の床であるようだ。

」によれば、これはウムルマルという形式の床であるようだ。

「マル」とは、高床となった板張りの部屋あるいは板張りそのものを指す語で、「高い」という意味もあるという。マルは夏を旨とした開放的な造りで、韓国の民家建築においては、土間式で閉鎖的な冬を旨としたオンドル房と対をなす建築形式である。

柱の間に架かる床梁が長クィトゥル、長クィトゥル間にかかる小梁が童クィトゥルと呼ばれる。床面は、この童クィトゥルの側面に堀った溝に庁板(床板)を挿し入れることで作られている。木材はいずれもマツであろうか。

この床を上(室内側)から見ると、日本でいうところの「朝鮮張り」の床となる。

四棟の建物が中庭を四合院のように囲んでおり、スカスカの晩対楼越しにかなたの川(洛東江)と山(屏山)をのぞむことができる。

晩対楼へ上がる、巨木を削り出した豪快な階段。

晩対楼。長大な板張りの高床(マル)の周囲に柱がめぐり屋根がかかっただけの単純な構成で、全周がフルオープン。建具も入っておらず開放感は比類ない。

欄干のデザインからして船をイメージさせる。

空中に浮かんだ船のような建築。

ウムルマル、いわゆる「朝鮮張り」である。

床がそのまま構造体であるため、床板は非常に厚い。「朝鮮張り」の味わいは、この厚い床板の生む素材感というか触感によるところが大きいように思う。単なる張り方のデザインではないのだ。

床梁の上に床板をのっけるのでなく、わざわざ床梁の間に床板を差し込んでいるのは、たぶん釘無しで床をつくるためであろう(この時代に釘があったかどうかは知らない)。

天井(屋根裏)。

丸太の垂木が扇状にかかり、垂木間は漆喰のようなもので塗り込められている。

日本では見たことがないスタイル。

左官が使われているのは微妙に曲がった丸太のカーブにあわせて仕上げるためと推測する。大工仕事でこの曲線についていくのは大変である。

木の野地板が見えてる日本家屋の屋根裏と比べると、とても柔らかで明るい印象を与える。

晩対楼の中庭を挟んで、正面にたつ立教堂。メインの教室だったそうだ。

基壇の側面にあいている穴はオンドルの煙道か?(未確認)

立教堂内部。板張りの広間の両脇に、漆喰で塗り込められたオンドル房が並ぶ(寝殿造を思わせるなあ)。

開口部は床に座ったときに丁度視線が抜けるような高さに設けられている。窓台は低めに、座って肘を掛けるのにちょうどよい高さとなっている。

日本の伝統建築ではあまりこういう窓の開け方をしない(ような気がするんだけどどうだろう)。些細なことだけれども、そのような違いに彼我の住文化の差を読み解く手掛りがあるようで面白い。

立教堂より晩対楼を見る。

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 11.11.30

この間、地鎮祭を執り行なった枚方TK邸は、地盤改良(柱状改良)を経て、現在は基礎工事の段階。

枚方はほとんどのエリアが丘陵地帯なので、戦後に開発された住宅地はたいてい斜面を造成して作られている。そのため、敷地の中に切土部分と盛土部分が混ざっていることが多いようだ。切土部分の地盤は良好だが、盛土部分は結構弱いので、地盤改良が必要なケースがほとんどだという。TK邸の敷地も、盛土部分が一部あり地盤改良(柱状改良)が行われた。

京都はと考えると、おおむかしの京都盆地は湖だったため、盆地の表面は堆積土砂で覆われており、そういった地面というのは、地盤の質としては強度がある方ではないはずである(たぶん)。

けれども京都市街中心部だと、木造2階建て程度であれば地盤改良が必要になるという話はあまり聞かない。やはり何百年も人が住んでると、地面も締まってくるということなんだろうか。

今回のTK邸では、ちょっとした敷地の起伏を家の中にとり込んだり、家の中に土間を貫通させたり、子供たちがぐるぐる走り回れる仕掛けを設けるなどして、小さい家の中に複雑な空間体験をパッケージングすることが、テーマのひとつとなっている。

そんなわけで基礎にもその複雑さが反映していて、この規模の住宅としてはかなりややこしめの基礎形状になっている。

なんだか遺跡みたいで格好いいなと、模型を見ながらニヤニヤしたり。

Tags:

TK邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.11.29

| (0)