MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

紫の海にたゆたう山鉾群@京都タワー 2002

紫の海にたゆたう山鉾群@京都タワー 2002

先週末は久々に飲みが重なった。

金曜日は、仕事が一区切りついた(ついてしまった)のを機に、日頃お世話になっている工務店の方と、久々の西村鮮魚店にて。あいかわらず魚が美味しい。途中から大工さんや電設屋さんも合流して、まだ薄寒いのに屋外のテーブルで12時過ぎまで話し込んでしまう。

施工と設計という立場を超えて、率直に話し合える関係ができてきたのは嬉しいことです。

土曜の夕方は、京都駅付近の居酒屋にて保育園の保護者懇親会へ。保育士さんとお母さん方十数人の中に、男は僕一人という状況で、だいぶ緊張した。残念ながら体調優れず(二日酔いが残ってたので)、めずらしく二軒目は遠慮して帰宅。

懇親会の前に少し時間があったので、約8年ぶりに京都タワーをのぞいてきた。

噂には聞いていたけど、前は学食のようなレストランだったタワーの台座部分が洒落たラウンジになってたり、土産物コーナーがだいぶスッキリとリニューアルされてたりで驚いた。

8年前にタワー入口付近にあった《ブラックライトを浴びて極彩蛍光色に輝く回転舞妓の像》がなくなっていたのは、ホッとしたような残念なような。

せっかくなので(何が?)、2002年の『京都げのむ No.2』取材時の写真をちょっと公開(冒頭の写真も含め、すべて京都タワー内にて撮影。げのむ2号のグラビアにも収録されています)。

No.2』取材時の写真をちょっと公開(冒頭の写真も含め、すべて京都タワー内にて撮影。げのむ2号のグラビアにも収録されています)。

左:発光回転舞妓、右:ピンク一休さん

(撮影:冒頭・左/渡辺菊眞、右/上林功)

Tags:

京都

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.03.08

| (0)

まあ、いまごろなんですが、先月頭に『アバター』を見に行って来ました。

(映画館に行くのは、カーンの『My Architect』以来という…)

これからという人は、字幕版か吹き替え版か迷うと思うけど、僕としては吹き替え版をお薦めします。3Dだと字幕がやや読みづらく、せっかくの映像に集中できない。

ストーリーは、なんというか「ほどよい塩梅」。

『ダンス・ウィズ・ウルヴス』と『マトリックス』と『もののけ姫』(ナウシカも少し)が混ざった感じなんだけど、誰もが大事と思えるテーマが、腹が立つほどに単純ではなく、頭を悩ますほどに新奇だったり複雑でもなく、きちんと盛り込まれている。映像を堪能することに集中できる、さじ加減絶妙のストーリーでした。

で映像はというと、期待の3Dは思ったほどのインパクトはなかったものの、緑溢れる惑星の表現が、〈男の子ごころ〉をくすぐりまくります。

何百メートルにもそびえる樹々の梢を歩いたり、山が空に浮かんでたり、植物と通信できたり…。野生の竜に乗って空を飛ぶ、なんていう、子供の頃に『エルマーのぼうけん』シリーズ を読んで以来の憧れが、これでもかと実写化(?)されていて、恥ずかしながら、感動しました。

を読んで以来の憧れが、これでもかと実写化(?)されていて、恥ずかしながら、感動しました。

やはり映画は「夢」を描いたものが一番。

蛇足ですが、インド文化がけっこう意識的にとりいれられてるのかな、と感じました。

「アバターavatar」がサンスクリット語起源だというのは有名な話で(たとえば、ヒンドゥー教においてブッダはヴィシュヌ神のアバター(化身)なのだ)、それと関係があるのかわかりませんが。

映画中、惑星先住民の言語で「見る」という言葉は、単に視覚的に「見る」だけでなく存在そのものを感じることだ、というような意味深げな語りがありますが、あれは、おそらくヒンドゥー教の「ダルシャン」という概念を意識しているのではないか。

「ダルシャン」という語は、ストレートに日本語に訳すと「見る」になり、神様や聖者に参拝することをいったりする。けれど、単に神様を「見る」だけでなく、神様に「見られる」ことでもあり、双方向の精神的感応の意味を含んでいる、というものだった(と思う。文献がすぐ見つからなかったので、すいませんがうろ覚え)。

そう考えると、惑星先住民の体が青いのも、あれはシヴァとかヴィシュヌの青い肌から来ているのでは…と。

さらに、蛇足。

僕らの世代で子供の頃にPCゲームやってた人、「アバター」と聞いてあの難解な名作RPG『ウルティマIV』を思い出さなかったですか?

Tags:

インド

映画

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.02.28

| (0)

先々週の土曜日(2/13)、ご近所の魚谷繁礼氏のところのオープンハウスで、昼間仕事を片付けてから、大阪の住吉へ。

個人住宅なので写真無しで書くけど、魚谷氏得意の構成的なつくりで、中心に畳の座敷があり、それを囲い込む廊下と縁側、その外周に深い庇が張り出して、その下が濡れ縁や個室になっている、という三層構成。

一方で、庇下の部分は居室も勾配天井にしてあって、日本建築の源流にある「母屋」と「庇」の関係を意識させる構成も特徴的だ。

最初、この入れ子構成と母屋/庇構成が結びついていなかったのだけど、よく考えてみると、両者は日本建築の歴史においてたいへん親密な関係にあるではないか。そうか、これは「寝殿造」なのだ!と思い当たった。

池のある広い庭に南面していることも、この推測を支持するのだけど。どうですかね、魚谷さん。深読み?

その後、森田一弥氏と鶴橋へ行って晩飯。

既にシャッターの閉まった鶴橋市場を徘徊し、これは、という直観の働いた韓国家庭料理の店に入る。カウンターに5人程でいっぱいの店。名前もしらない韓国のお総菜(ほとんどおまかせ)とマッコリでまったりとして、みやげにキムチを買って帰る。今度鶴橋に行くときには、また寄りたい店(店の名前は左下の写真参照)。

右:

鶴橋駅構内にあったブックオフ。特設改札口つきで、電車がくる直前まで本が読める。商魂たくましい。

Tags:

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.02.20

| (0)

トルコのエディルネにある、ミマル・シナンのセリミエ(セリム2世のモスク)にて。

シナン(1489/1492〜1588)はキリスト教徒の出でありながら(A・スチールラン によれば、彼はアルメニア人だったという)、オスマン帝国最盛期の建築家として生涯に数百の建築を設計した、史上稀に見る大建築家だ。しかもスルタン付建築家となったのは50歳の時で、最高傑作と呼ばれるもののいくつかは、80歳を超えてから建てられている。

によれば、彼はアルメニア人だったという)、オスマン帝国最盛期の建築家として生涯に数百の建築を設計した、史上稀に見る大建築家だ。しかもスルタン付建築家となったのは50歳の時で、最高傑作と呼ばれるもののいくつかは、80歳を超えてから建てられている。

▼ read more...

Tags:

トルコ

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

, SELECTED 選り抜き

| 10.02.18

| (0)

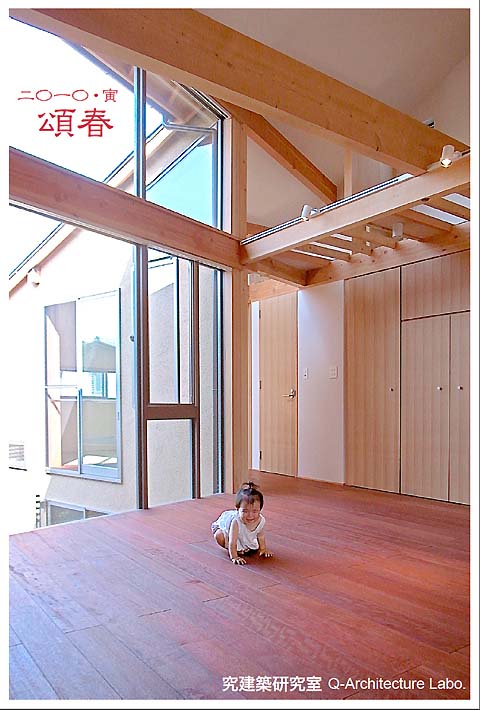

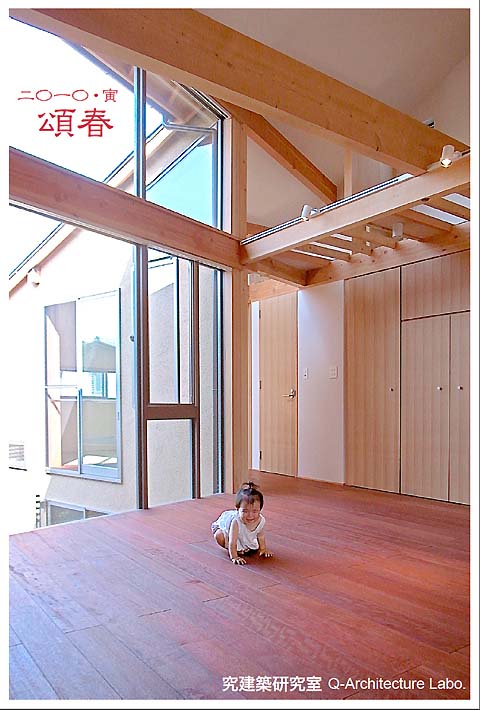

子供と一緒に一歩一歩。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

Tags:

年賀状

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.01.11

| (0)

成巽閣入口部分。なまこ壁の下の三色の石積がきれい

成巽閣入口部分。なまこ壁の下の三色の石積がきれい

雪の科学館の後は金沢に宿をとり、寿司や鴨の治部煮など食べる。長流亭で時間をとりすぎて昼食抜きだったのだけど、腹が減り過ぎるとビールも飲めないことを知りました。

で、2日目は金沢を少し巡りました。

1件目、成巽閣。再訪。

残念ながら室内撮影禁止。ウルトラマリンの天井のショックは二度目でも変わらない。19世紀の座敷ながら、いまだ時代が追いついてないんではないかというくらいの、鮮烈で不思議な和風空間。

さて、今回の目当ては特別公開中の茶室・清香軒。

屋内化された露地(上の写真)や原叟床(げんそうどこ)という床で有名な茶室(特別拝観料700円もとるのに、室内は撮影禁止。でも露地はOK。室外だから…)。ただし、茶室内にも露地にも入れない。せめて露地の建具も開け放ってほしかった。

が、文句ばかり言っても仕方ないので、茶室内から建具を開け放った露地越しに庭を眺める感じを一生懸命想像し、とりあえず、土間・縁側・入れ子構成の良さを併せ持った仕掛けと理解する。

2件目、金沢21世紀美術館。再訪。

ベビーカーを押しながら館内を練り歩く。たまたまやってた横尾忠則の企画展がとてもよかった。生活即アートという旺盛な表現活動を少しは見習いたいもの。発想と表現の隔たりはもっと小さくてよいんじゃないか、というようなことを考える。

3件目、ひがし茶屋街に行き、挟土秀平が手掛けたという金箔屋さんの総金箔貼り土蔵「箔座ひかり藏」。百式だ〜。

金箔の質感が土蔵の彫塑的な形態と意外なほどマッチして、いやらしさの無い端正な表情。見慣れたモノを白く塗り込めることで「意味を剥奪」して「抽象化」する、というあんまり好きじゃない現代アート(建築)の手法があるけど、それに近い。ただ、「金」というぬぐいがたい濃厚な「意味」が重なられてるので、別の生々しさを帯びていて、庶民は心穏やかに見ることができません。

ひがし茶屋街は、ここら辺の通り景観が有名だけど、少し裏にはいると上の写真のような感じで、様々な表情・色の下見板のコラージュのような街並みが面白い。さながら下見板の展覧会。使い古された下見板という外壁仕上げも、やり方次第でいろんな表情が生まれることがよくわかる。金沢の民家は下見板に注目です。

京都の町家にも下見板の外壁はよくあるけど、ここまで全面覆ってしまうのは見たことがない。他の土地ではあったかな? 外壁に左官を使わないのは、何か理由があるのだろうか。

そういえば清巽閣の案内のお姉さんは、こういう壁を指して、「ワッフル壁」と呼んでいました。うーむ。

4件目、帰りがけによった金沢ビーンズ(設計:迫慶一郎)。

曲面に本棚が並ぶ面白さは想像通りだったけど、円のモチーフから生まれる放射状の棚配置がよかった。見通しは悪いけど、足をすすめると次々と書架が迫り来る感じは、あえて例えると、3Dシューティングゲームのような感覚。照明もフツーの蛍光灯なんだけど、空間にあわせて工夫してて好感度○。立ち読み・座り読みできる場所も豊富に用意されてて、書店と図書館のいいとこをあわせた魅力的な店舗だ。こりゃ、流行るわ。

Tags:

加賀

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.11.22

| (0)

雪の科学館から柴山潟をのぞむ

雪の科学館から柴山潟をのぞむ

長流亭をあとにして、今回の主目的地・加賀市の中谷宇吉郎雪の科学館へ。

長流亭で時間をとりすぎたため、表彰式会場に到着したのは開始3分前だった。すいません。

前日に着任したばかりという加賀市長から賞状と賞金(今回の旅費で無くなりましたが)をいただいた後、館内で作品解説、併設のカフェで懇親会(アルコール無し)など。

館の中身の紹介については、こちらのサイト(堀越英美のハハコで行きたいハーコーなハコモノ巡りの旅)がたいへん的確にして面白いです。

左:

芝生張りの斜面が拡がる館へのアプローチ。冬になると雪をかぶった白山が見えるそうだ。なんとなく北欧っぽい雰囲気がするのは何故でしょうかね。アスプルンドの「森の葬祭場」を彷彿とさせるようなさせないようなウッフン(行ったことないけど)。

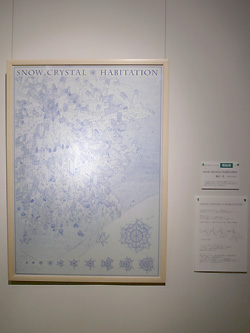

右:

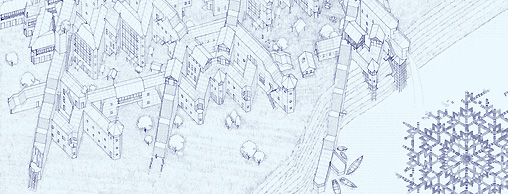

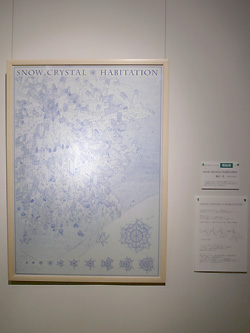

展示中の拙作「SNOW CRYSTAL*HABITATION」。

建築のスケッチが趣味という、審査員の一人・樋口敬二氏(中谷宇吉郎の直弟子にして雪氷物理学の第一人)にいろいろとお褒めの言葉をいただき、「特別賞」ということで氏の旅のスケッチの絵ハガキを頂戴。ありがとうございます。物理学の方に評価してもらえるのは、とても嬉しい。

左:

エントランスホール上部の六角形のガラス屋根。

雪の科学館の設計は磯崎新(1994年)。基壇に六角形の塔が3つ乗る、という全体構成で、基壇部が展示スペース、塔の中がエントランスホールと映像ホールにあてられている。象徴的な六角塔と基壇が空間的に無関係な点はすごく気になるし、内部のデザインには脱力感さえ感じるものの、アプローチの仕掛けや六角塔の大胆なトップライト、ガラス張りのカフェ越しに柴山潟をのぞむシーン(冒頭の写真)など、要所の押さえ方はさすがにうまいなぁと。

ただ、ここをこうすれば、ホラ、いいでしょ?という「お膳立て感」がやや鼻につく。それを、下見板や荒いモルタル掻落しなど質感のある控えめな素材が、やや抑えている。のかな。

右:六角塔の外壁の下見板

左:

併設のカフェ(柴山潟を一望する、たいへん気持ちのよいスペース)にあったモンローチェア。初めて実物を見た。意外にでかく、意外に座り心地はよい。座面が広いからかな。この形状ゆえ背をもたせかけにくいので、自然と背筋の伸びる椅子でもあった。

右:

館内で体験できるチンダル像の観察実験。きれいに結晶化した氷を輻射により内部に熱を加えると、(たぶん雪の結晶成長と逆のプロセスが進行して)雪の結晶のような形で氷が溶けていく。写真はこの現象をOHPで映し出したもの。おぉ〜と思わず声が出てしまいます。

このほかにもダイヤモンドダスト発生装置などあり、科学ミュージアムとして非常に充実している。館の職員さんが誇りをもって熱心に活動されているのが、とてもよく伝わってくる。

下:

中谷宇吉郎が自ら設計したという自宅の模型。

伝導・対流・輻射の原理をふまえ、中心のペチカから家全体が均等に温まるように作られているのだとか。

うーむ。この模型を見る限り、空間的にはあまり魅力的でなさそうなんだが、面白いテーマ設定ではある。現代でも建築環境学の人はこういうの考えたりするのだろうか。

おまけ:

僕の好きな中谷宇吉郎の一文 「たまごの立つ話」

わりと有名な「立春の卵」というエッセイを、中谷宇吉郎自身が心優しいラララ科学の子供向けに書き改めたもの。

Tags:

加賀

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.11.07

| (0)

江沼神社・長流亭

江沼神社・長流亭

10月31日・11月1日と、これの授賞式を口実に、久しぶりの遠出で加賀・金沢旅行。前日からチビが熱を出していたけれど、レンタカーも借り宿も予約してあったので、今さら中止できるかと出発する。チャイルドシートが気に入らないチビの泣き声を背中に延々と聞きながら北陸道を走り、まずは加賀・大聖寺へ。

この近辺、安藤忠雄の中学校とか象設計集団の美術館とか、目当てはいくつかあったけれど、時間が少ないので一点に絞ったのが、江沼神社の長流亭。今回の旅行で見た建築で一番よかった。

▼ read more...

Tags:

加賀

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

, SELECTED 選り抜き

| 09.11.06

| (0)

前回のチャトリから程近い湖の中に佇むチャトリの乗ったパビリオン。

土地の人の説明では、「ダンシング・パレス」だという。そういわれると能舞台のようにも見える。マハラジャ達は、月夜の晩に豪華な船を浮かべて踊り子の舞を鑑賞したのだろうかと、想像をたくましくする。

砂漠に囲まれたオアシス都市ジャイサルメールでは、水辺というのは最高に豊かな環境であり、その中に浮かぶ遊興施設は、まさに楽園そのものだったのでしょう。

自然の環境(といっても人造湖なんですが)に、ほんのちょっとの建築的操作を加えることで、「楽園」をつくりだす。これぞ建築の楽しみの一つと言っていいんじゃないか。

Tags:

インド

ヴァナキュラー

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.10.15

| (0)

ヒショです。少し前の話になりますが・・・先月29日、T邸(斜庭の町家)の床に、施主ご夫婦と所長が1日がかりでオイルを塗りました。

なぜフローリングに油をぬるのでしょう?

以前掲載した「古色」記事から引用すると、

「一つは木材表面を保護し、防水や防腐、防虫などの耐久性を与えるという機能上の理由であり、もう一つは異なる材種の色合いを統一したり、手垢などの汚れを目立たなくさせるという、美観上の配慮である。」

というわけで、オープンハウスでよく尋ねられたこの床材「メルバウ(販売元では「ストロングウッド」)」も、荏油を塗ることで表情が劇的に変わります。色が濃くなりツヤもでて、高級感3倍増なのです(左下写真:白っぽいところが無塗装のところ)。水や汚れもはじきます。できれば年に1回くらいのペースで油を拭き込むと、どんどんツヤが出てくるそうです。

以下、所長による手順のまとめです。

○必要なもの

・荏油(えあぶら)

京都の老舗油屋・山中油店で購入。今回は60㎡の1回塗りで約1.2L使いました。

・雑巾:水拭き用

・ウエス:油拭き用と乾拭き用

・マスキングテープ

○手順

①フローリング表面のホコリや汚れを落とすために水拭きをする。

②油が付いたら嫌なところ(家具やサッシ等)にマスキングテープをはって養生する(例えば白い家具に油がついて乾くと、そこだけやや黄色っぽくなったりツヤが出たりする)。

③油を布に染みこませフローリングに拭き込んでいく。コツは、木に油が浸透しやすいように木目に沿って拭くことと、吸い込みムラが目立たないように板毎に拭いていくこと。

④余分な油分をとるために乾拭きをする。

⑤マスキングテープを剥がす(ずっと貼っておくとテープを通って油が浸透する)

⑥乾燥までの時間は、夏の場合、歩いて大丈夫になるまで半日、完全に乾くのは2〜3日くらいでしょうか。冬だとこの倍以上はかかると思います。

⑦油を拭いたウエスは、水に濡らしてから捨てましょう。

○油の種類について

木材の手入れに使う乾性油で一般的なのは、亜麻仁油・荏油・桐油の3つ。

このうち桐油は、匂いが強いので室内では使わないことが多い。

亜麻仁油と荏油は性質がよく似ているけれど、荏油は亜麻仁油に比べ、匂いがマイルド・仕上がりにツヤがある・乾きも若干速い、という理由から、今回は荏油を採用しました。コストは荏油の方が高いのですが。

だいぶ前に、コンフォルトに書いた油の解説を "ARTICLEs" にアップしたので、よければ参照ください。

木材に塗る油について < ARTICLEs

木材に塗る油について < ARTICLEs

Tags:

T邸

ヒショ

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.09.21

| (0)

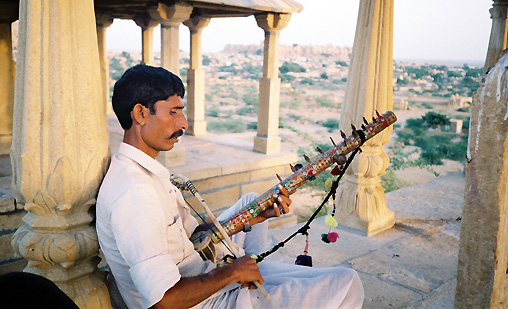

ジャイサルメール郊外の丘にたたずむチャトリ群。

チャトリ(chatri)というのは、4本の柱の上に屋根が乗っただけの東屋的な建築で、よく宮殿やモスクの上に乗っかっているインド建築の特徴的な要素だ。アーチやドームなども使われるけど、たいていは柱梁構造でできていて、インド建築の源流が木造建築であることをよく示している。これがあるととても「インドっぽい」建築に見えるため、植民地時代のインド・サラセン様式でも多用されている。

さて、このチャトリ群、現地の人はバラモンの墓(tomb)だと言っていたが、インドでは基本的に火葬して遺灰を水に流してしまうので、精確には墓廟というべきものだろう。イスラームには同様の習慣がある。

丘の頂部に(たぶん段々増殖する形で)いろいろな形のチャトリが雁行状に組み合わさって、魅力的な全体像を作りだしている。同じく雁行状に書院を組み合わせてできている桂離宮にも通じるような。

中に入ると、この雁行配置の柱が切り取る風景の見え方が、また面白いのだ。

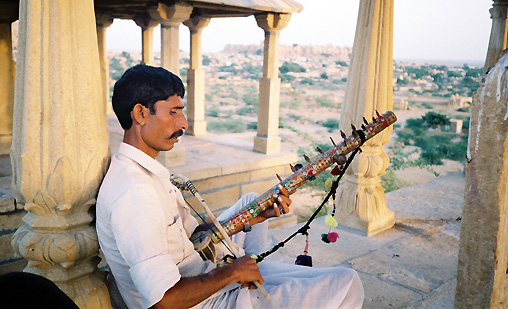

このチャトリにいた楽士のおじさん

ジャイサルメール市街で売っている人形

Tags:

インド

ヴァナキュラー

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.09.19

| (0)

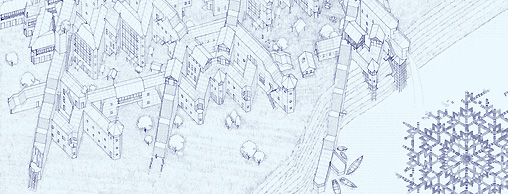

作画中の部分

作画中の部分

だいぶ前に、コンペに向けて久々のドローイングに取り組んでいると書きましたが、そのコンペの結果が先日届きました。

応募したのは、石川県にある中谷宇吉郎雪の科学館(建築設計は磯崎新)主催による、「雪のデザイン賞」という雪をモチーフとしたデザインコンペ。いわゆる建築コンペでは無いのだけど、「雪の結晶成長を建築にあてはめたらどうなるか」という長年頭の片隅にあったテーマにぴたり合致していたのに加え、主催が中谷宇吉郎関連というのが、応募意欲を俄然高めた。なんとなれば、中谷宇吉郎 はその師匠の寺田寅彦

はその師匠の寺田寅彦 とならび、僕の最も好きな科学者の一人であるからだ(なんでかと書くと長くなるのでまたの機会に)。

とならび、僕の最も好きな科学者の一人であるからだ(なんでかと書くと長くなるのでまたの機会に)。

ともあれ、これを機に雪の結晶成長をモチーフにした建築(というか集落)のドローイングをA1サイズで描きおろしてみた(上の画像は作画途中の一部です)。

で、結果はというと、金・銀・銅のベスト3には残念ながら届かずも、つづく「奨励賞」を頂くことになりました。10月に表彰式+展覧会があるそうなので、山代温泉と磯崎建築見学もあわせて、加賀まで行ってこようと思います。

>> SNOW CRYSTAL*HABITATION

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.09.18

| (2)

仮称「T邸」あらため「斜庭の町家」の写真を、"WORKs" にアップしました。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.09.17

| (0)

紫の海にたゆたう山鉾群@京都タワー 2002

紫の海にたゆたう山鉾群@京都タワー 2002 No.2』取材時の写真をちょっと公開(冒頭の写真も含め、すべて京都タワー内にて撮影。げのむ2号のグラビアにも収録されています)。