MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

2009/7/4(土)

午前中、T邸にて施主打合せ。造作家具ができあがってきた。

晩は、非常勤講師関係で先頃知り合ったエリック・ルオンさんからお誘いを受けて、ワインパーティへ。

パーティは、参加者が1人1本2500円以内のワインを持ちこみ、みんなで飲んで最後にベストワインを選出するという趣向だそうだ。毎回テーマが決められいて、今回は「革命」(7月4日だから?)。ということで、フランス、アメリカ、スペイン産のワイン限定。

僕が持って行ったのは、近所のタキモトで買った「真っ赤」なラベルのボルドー赤(ジャケ買い)。京都在住のインターナショナルな人が多いと聞いたので、芸工大時代の同僚で日系メキシカンのエリさんを誘い参加した。

50人近くが集まりたいへん賑やかでした。

ワインを飲みながらいろいろな方と。明貫造園出身の庭師の方、京都の建築家ドイさん、某大学職員の方、ボンバーなスペイン語教師の方などなど。途中ビールをはさみつつも、ワイン一本半分ほど飲んでしまう。

最後の投票では、なんとエリさんのワインがベストワインに。たしかに旨かったのだが、曰く「好きなワインなのでケース買いしてる」んだとか。そりゃ間違いない(ジャケ買いとレベルが違う)。

ちなみに2位のワインを持ってこられた方に聞くと、リカモンドセレクション2000円部門1位のものだそう。リカーマウンテン侮るべからず。

僕のワインはいまひとつで、半分以上残っていた。やはりジャケ買いはだめだ。

一等商品の食事券を手にしたエリさん。しかし、「あまり京都に来ない」ということで、ジャケ買いごときの私にお譲りいただく。ありがとうございます。妻にプレゼントします。なんちて。

Tags:

飲食

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.07.12

| (0)

インド、デカン高原西部に位置する丘の上の廃都、ダウラターバード。

エローラ観光の基点となるアウランガーバードの郊外、ローカルバスで数十分の距離にある。

荒松雄「多重都市デリー 」によれば、14世紀トゥグルク朝のムハンマド・ビン・トゥグルクは、この地をデリーとならぶ「第二の首都」として、デリーから多数の住民を移住させたというが、諸事情でわずか7年で撤退したという。

」によれば、14世紀トゥグルク朝のムハンマド・ビン・トゥグルクは、この地をデリーとならぶ「第二の首都」として、デリーから多数の住民を移住させたというが、諸事情でわずか7年で撤退したという。

平地にぴょこりとある街道沿いの丘には、戦略上の要衝として古今東西城塞が築かれることが多いが、たいてい水不足で苦しんでいる。インドのような土地ではなおさらであったろう。砦ならまだしも、都市としてはきつかったのかもしれない。

(追記:上記のように書いた後GoogleMapの航空写真をよく見たら、丘のふもとの平地にキレイに城壁の跡が残ってました。都市はこの城壁内にあり、丘の上は砦だけだったのでしょうね。失礼しました。航空写真を見てると、丘の周囲にこれまたキレイに堀が巡らされています。往時はなかなかの偉容を誇る都市だったのでは)

さて、ここを訪れたのはたしか8月下旬の雨季最終盤、時折スコールがあるほかは天気もよく、緑の豊かな季節であった。

緑に埋もれた建築が好き、というのは何度か書いてきたけれど、ここは今まで訪れた中でも最高の「緑埋もれスポット」の一つである。

季節のタイミングと、観光地として未整備のため草ボウボウだったのが良かった。建築が地面に、まさに、溶け込みつつある様が存分に堪能できた。影がないので日射しで脳みそ茹だりそうだったけど。

遠景

実は、建築設計を生業とする身として「緑に埋もれた(廃墟っぽい)建築が好き」と広言するのは、何となくはばかられるという意識もある。「新しい建築空間」をつくる者の視点としては、非本質的で情緒的にすぎるんでないか、という声が聞こえるからだ。

それもあながち間違ってはいないとは思うけれど、時間と建築・自然と建築・文明と建築といった、より大きな関係の中で考えると、どうだろう。

このような遺跡や廃墟は、「新しい建築空間」をつくるにも有益な、様々な事柄を物語っているように思えるのだが。もう少し考えてみよう。

Tags:

インド

ヴァナキュラー

植物

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.07.08

| (0)

2009/7/3(金)

先日、友人サハラマコト氏のブログからリンクされていた、JUNAIDA(じゅないだ)さんというイラストレーターのサイトを見て、ヤラレタという衝撃を受けた。で、ちょうど今週からCOCON烏丸で個展があるというので、市役所で別件の確認申請訂正を済ませた後、初日を見に行ってきた。

なにがヤラレタということもないんだけど、色調とか、水彩の柔らかさとか、絵本調のタッチとか、やけに建築的なモチーフが多いとことか、それが生き物かキノコみたく増殖してるとことか、それが空や水に浮かんでたり、草や木に埋もれていたりとか、その合間にいろんな人が遊んでいるとか・・・嗜好ど真ん中をつかれた感じである。僕がいつも描きたいと思ってた世界が、かなり近い感じでそこにあったのだった。

いやー30過ぎてもこういうことがあるとは。

ギャラリーでJUNAIDAさん(聞かなかったが、本名はジュン・アイダさんと見た)とも少しお話しする。彼が今のような絵を描くようになったのは、フンデルトワッサーや安野光雅の影響があるという。なるほどつながっている。ファンタジーというとヨーロッパ風の世界が多いけど、今後は日本的な木造の家も描きたいとのこと。僕もRCや鉄骨じゃなく、普通の木造技術で木造らしく、かつあまり普通でない空間を作ってみたいと常々思っているので、大きくうなずく。

サハラさんから聞いて僕のHPも見てくれてたらしく、TISTOUがいいですね、と。ああいうのほんとに作りたいんですけどね。なかなか屋根に木や草を載せてもいいという人に出会えない。しかし彼の作品を眺めていて、建築もやはり夢を描き続けないとな(できることを一生懸命やる、だけじゃなくて)、という思いを新たにしたのでした。

この日の晩は、魚谷繁礼氏の事務所で宮城大学の竹内泰さんと、京都調査計画の打合せに参加。夏に一気に調査をやって、黄表紙三本書こうと景気のいい話をする。京都ならではの、なかなか面白そうな新しい視点も見つかった。飲み会ではコミュニティ・アーキテクト(あるいはタウン・アーキテクト)はいかにあるべきか、という話で盛り上がる。

二軒目は近所に最近できたハライソparaisoに顔を出してみる。五条界隈には今まであまり無かったタイプの店だ。お店の方と下京の保育所事情などで盛り上がる。

Tags:

京都

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.07.07

| (0)

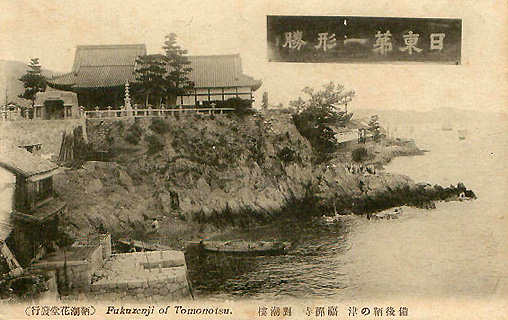

鞆の浦について第4回(最終回)。

ところで最近、ヴァーラーナシーの「観光」についての原稿を書いており、その過程でいわゆる「観光学」の文献に何冊か目を通している。その中の一つ「『観光のまなざし』の転回 」の中に、鞆の浦を扱った一章「創出された『観光地』:鞆の浦、二見ヶ浦にみる海景名所の近代」(著:川島智生)をみつけた。

」の中に、鞆の浦を扱った一章「創出された『観光地』:鞆の浦、二見ヶ浦にみる海景名所の近代」(著:川島智生)をみつけた。

それによると、鞆の港としての衰退は、明治半ばの鉄道開通と船舶スタンダードの転換(鞆の浦の水深では対応できない西洋船への転換)が決定的であり、港湾都市としての存続が危うくなった鞆の町は、その生き残りを「観光」にかけることになる。

本書には、大正から昭和の国立公園指定に至るまで、鞆の官民が一体となって、景観整備や観光インフラ整備、地域イベントの創出に邁進したことが描かれている。

現在まで続く「鞆の浦」という観光地のイメージ、つまり鞆に向けられる「観光のまなざし 」は、このような流れの中で目的意識的に創り出されたということである。

」は、このような流れの中で目的意識的に創り出されたということである。

また本書では、昭和30年代に対潮楼の足下まで続いていた岩礁を埋立てて広幅の幹線道路が建設されたこと、それによって鞆を代表する海景、すなわち「波しぶきのあがる岩礁と石垣、木造建築という三点セット」からなる「天然美と人工美の調和すこぶる妙」が失われたことにも触れられている。そして地形と対応した町の構造もまた一部失われた。

それはモータリゼーションの浸透というだけでなく、戦前期に鞆へ向けられていた「まなざし」が、この時期には変質していたことも意味するのだろう。

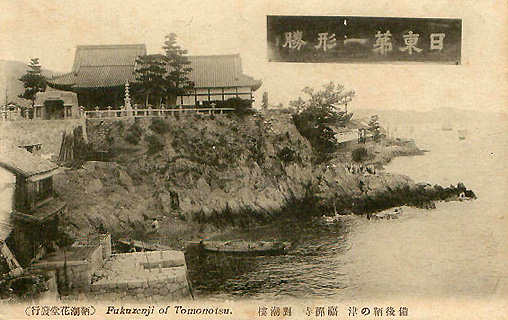

(上掲写真:戦前期の対潮楼、下:現在の対潮楼。上写真の右下の海あたりからのアングル)

いま鞆の浦はポニョや架橋問題をバネとしながら、「観光のまなざし」の再構築に取り組んでいる。

対潮楼下の埋立は、もちろん当時としての様々な判断の結果だろうが、現代の視点(まさに「まなざし」)から見ればやはり、残念なことに思われる。失われた独特の景観や町の構造は、観光資源としても、間違いなくかけがえの無いものであったはずだ。

このことは鞆をめぐる言説の中であまり触れられてないようだけれど、現代の架橋問題にとっても示唆に富む出来事ではなかろうか。くだんの橋は、対潮楼下の幹線道路を延長する形で架けられるのである。

「まなざし」とは要はモノの見方であるから、いくらでも作り直すことができる。地形や町は、なかなか難しい。

Tags:

思いつき

訪問

鞆の浦

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.07.06

| (0)

太田家住宅の蔵の裏側の腰に貼られていた板。たぶん古い舟板を貼り合わせたもので、とても魅力的な表情になっている。

太田家住宅の蔵の裏側の腰に貼られていた板。たぶん古い舟板を貼り合わせたもので、とても魅力的な表情になっている。

2009/4/23〜25

だいぶ間があいたが、鞆の浦の第3回。今回は太田家住宅と町の建築。

● 太田家住宅

漆喰のタタキ(ピシャンのような表情)と瓦の市松になった土間。すごい精度である。石張りでこういう市松はよくあるけど、色だけでなく表情の差もあるところが、もう一つ上のデザイン。

太田家住宅の蔵。いやーかっちょいい。漆喰と瓦と板壁のバランスが絶妙な、モダンアートのように美しい立面構成。倉敷の蔵もよかったけど、こっちの方がいいかも。軒やけらばを曲面で処理してるところも面白い。こういう家、つくりたいねえ。

座敷にて。広いのでチビが大喜びでハイハイしていた。

● 御舟宿いろは

まちづくり団体の方々が、使われなくなった町家を再生した旅館。全体のイメージは宮崎駿監督のスケッチに基づくという。リンク先のムービーを見てたら、「繭 mayu」の時のことを思い出しました。

残念ながら宿泊はできなかったけど、コーヒーとケーキを頂き、鞆まちづくり工房の松居秀子さんに少し話を伺うことができた。

● @CAFE

常夜燈のすぐ横にある手作り感満載の町家カフェ。雁木の前に机と椅子を出してお茶(とかビールとか保命酒のミルク割り)が飲めてとても気持ちよい。長期滞在してたら間違いなく入り浸ってしまうタイプの店だ。こういう店がいくつかあると町の雰囲気はぐっと変わる。がんばってほしいお店。

お店といえば、鞆の浦の夕食でおすすめしたいのが「おてび」。非常にくだけた雰囲気でカウンターに並んだ小魚料理が楽しめる。ラーメンもうまい。僕らは子連れでいったので、そこで飲んでた地元のおばちゃん達にたいそう話しかけられて楽しかったです。

Tags:

訪問

鞆の浦

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.07.05

| (0)

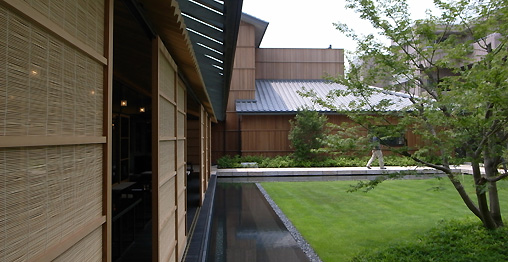

三条蹴上のウエスティン都ホテル(部分)

三条蹴上のウエスティン都ホテル(部分)

2009/6/22〜28

6/24(木):

3年毎に受けねばならない建築士定期講習へ。会場は「都ホテル」。

2月に受けた管理建築士講習の会場は京都国際会館(設計:大谷幸夫)だった。

そして今回は「都ホテル」だというので、ほほぅ建築士事務所協会もオツな会場設定をするなぁ、講習の合間に植治の庭を見学できるかも、と楽しみにしていた。

家からも近く勝手知ったる場所なので、アクセスを地図で確認するまでもない。自転車でゆうゆうと三条蹴上にあるウェスティン都ホテル(設計:村野藤吾)へ。

ホテルに着いたのが朝8時半で、受付は9時までである。

めずらしく時間に余裕があったので外観写真など何枚か撮って、さて講習受付はどこかなと案内資料に目をやったのが、8時50分くらい。

しかし、どうもそこに書いてある地図の雰囲気が違う。都ホテルは複数の建物がつながったかなり複雑な平面形状なのに、そこには単純な四角が。もう少しよく見ると、地図には「都ホテル」ではなく、「新・都ホテル」と書いてある。

「新・都ホテル」は京都駅の南にある都ホテルチェーンの別ホテルである。あちゃー、とようやく気付いて、あわてて自転車に飛び乗り猛ダッシュ。三条から京都駅南口まで約12分で走り、受付にはぎりぎり間に合ったのだった。やれやれ。

三条蹴上の都ホテルの人工地盤

さて、なぜこんな勘違いをしたのかと反省すると、どうやら僕は、

① 管理建築士の講習が「京都国際会議場」だった

② そして今回の定期講習が「都ホテル」らしい(「新」を聞き落としている)

という二つの情報から、

③ 建築士講習の会場は、京都にある近代建築の名作を会場とするらしい

(主催者もなかなか気がきいてるじゃないか)

という結論を導き出してしまっていたようだ。

だから「都ホテル」ときいた時点で、それはもう蹴上の村野藤吾に違いないと思いこんでしまい、案内の資料を見てさえも気付かなかったのだ。なんとも。

講習そのものは9時半から17時半までぶっ続け。しんどいけれど、たまにはこういう勉強も悪くないとは思う。たまであれば。

Tags:

京都

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.07.04

| (0)

篠山にて。伊豆の某旅館の座敷に使うという赤土

篠山にて。伊豆の某旅館の座敷に使うという赤土

2009/6/15〜21

6/18(木):

この日からT邸の外壁左官工事がはじまる。

それに先だって久住鴻輔氏が納まりの打合せを朝イチにしたいというので、「じゃあ9時には現場行きますわ」と言ったら、「すまんけど左官屋の朝イチは7時半なんや〜」とのことで、久々に6時起きで現場へ。

T邸現場にはいつも自転車で五条から鴨川を遡っていくのだけど、早朝は格別気分がよろしい。

さて打合せは9時前に終了したが、久住氏に誘われ、そのまま丹波篠山にある久住章さんの別荘へ遊びに行く。こちらの別荘は2005年以来2度目の訪問。曲面の左官壁が縦横に絡み合った不思議な建築で、ものすごっく面白い上に、現代建築に対する批評性もあわせもってるんだけど、残念ながらどこにも発表されていない(ので、ここでも写真掲載は控えます)。

荷物運びを少し手伝った後、倉庫でお茶しながら雑談。最近の左官界事情などなど。

「不景気やからって暗い顔してたら人が離れていく。無理しても明るうせんと」。

昼頃に久住(鴻輔)氏のトラックで京都に戻ってくる。折角なので何か見て回ろうと、この間mndブログで紹介されてた巨匠作品2件を(久住左官の2tトラック、しかも材料満載で)見に行く。

どちらも、この不況下に新社屋建設というのは素晴らしい。

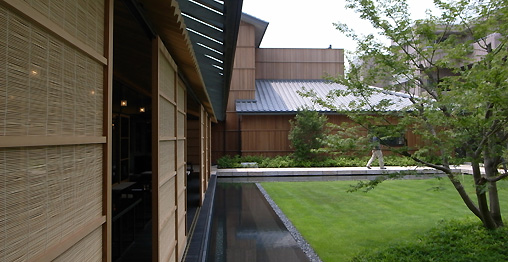

一つ目は一条烏丸、内藤廣設計のとらやへ。

菓子を販売してる店舗かと思って入ったら、いきなり西洋人のウェイターに席へ案内されたので少々驚いた。折角なので庭の席へ。

特徴的な断面形状の垂木が連なる庇の下で、赤い羊羹と抹茶ナントカ(色の取り合わせがよいね)。広々とした庭が気持ちよいけど、ちょっとスッキリしすぎかなという印象。たぶん建築設計の人が図面を引いたんだろうと想像するが、建築の方が非常にシャープなつくりなので、庭の方はもう少し自然な感じに崩してもよかったように思う。

素材や細部のデザインもあちこち見応えがあった。担当が大学の同級生なので、今度じっくり教えてもらいたいもの。

あと、建築と関係ないけど、外でくらいタバコ吸わせてくれてもいいじゃないか。茶店なんだから。

続いて富小路三条、安藤忠雄設計の俄(にわか)へ。

下鴨の店舗(高松伸設計)には、結婚指輪を見に行ったことがある(笑)

ファサードには、にょんにょんにょにょーん、とばかでかい庇が4つ飛び出ている。

これは、景観条例の「とにかく庇を出しなさい」という杓子定規な規定に対して、従いつつも揶揄してるのだと理解した。だとすれば大人の態度として「面白い」(「本気で景観に配慮」だとしたらアレだが…)。

中にはいって「見学です」と正直にいったら、店員さんがにこやかに対応してくれた。写真もOKをもらった。いつもながらブレのないド直球の安藤イズム。

Tags:

T邸

京都

左官

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.06.28

| (0)

鉄管切断中

鉄管切断中

2009/6/8〜14

T邸ではところどころ仕上がった部分もでてきた。

上の写真は直径80mmの亜鉛メッキ鋼管(通称:白ガス管)をサンダーで切ってるところ。2階キッチンの排水を基礎下へ抜く排水管のカバーとして使うもの。

当初1階には天井が貼られる予定だったのだが、コスト調整の中で浴室廻りを除き天井をとっぱらったため、この排水管が露出することになったのだった。壁内に納めることやステンレス、アルミ等も検討したけど、素材感とコスト面のバランスで白ガス管に決定。玄関脇に、なんだか床柱のように立ってきます。

玄関框を取付る棟梁。玄関框にはいろいろな木が使われるけど、ここではタモ。

T邸は木造なのでもちろん色んな種類の木を使ってる。その中で最も目につくのは、床に使うメルバウという赤みの強い木材と、ほとんどが現し(あらわし)となってる柱のヒノキ、それに梁や窓枠の松。で、これらと馴染みのよい質感と色をもつタモを、建具や框などの要所要所に使っている。控えめだけどしっかりした存在感がある。

階段も手摺(塗装前)が入って形が見えてきた。

屋根もほぼ完成。この地区は景観条例で、屋根は原則として日本瓦葺きにしないといけない。でもT邸は平面形状が変形のため、瓦だけで納めるのはちょっと厳しい(技術的には可能。コスト的につらい。役物を作らないといけないので)。なので、一部に金属板を併用した腰葺きとしている。腰葺きは数寄屋でもよく使われる手法で、景観条例の主旨上も問題ないはずだが、これを認めてもらうだけでも役所でかなり時間を使ったのだった。

屋根の上で瓦屋さんと小一時間話をして、三州瓦がJIS規格になった話や京都の瓦の話、屋根裏結露の話などをいろいろ教えていただく。こういう現場での勉強は嬉しいもの。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.06.27

| (0)

2009/6/1〜7

その他の出来事のメモ。

6/2(火):

7月末に締め切りのある原稿のプロット制作にようやくとりかかる。インドの話なんですが。あれこれ必要な資料などを考えていたら、神戸芸工大に置いてある資料をとりに行かねばならないことが判明。

6/5(金):

ということで、久方ぶりに神戸、芸工大へ。いまさらながら遠い! 助手時代はよくも毎日通ってたものである。

芸工大には研究員として籍(と席)があるので、部屋の一画に研究関係の資料も置かせてもらってる。山積みされた段ボール箱十数箱の中から、今回の原稿書きに必要な資料を発掘し、紙袋二つ分ほど持ち帰る。

この段ボール箱、今年度いっぱいで引き上げないといけないのだが、どうしよう。どう考えても今の事務所(家)には納まらないぞ。

資料探しの合間に、花田佳明先生のところへお邪魔して、制作中の坂倉準三展の模型「正面のない家」を見せてもらう(その精巧な作りについては花田先生のブログに詳しいです)。「正面のない家」は、一つのシステムというかルールが貫徹されてるところが、見ていて気持ちよい。ルーバーがかかる室内化された庭と室内のバランスは建蔽率(50%)で決まっているそう。ただ、こういう敷地全体を囲い込んだ中庭形式では、市街地の過密化を防ぐという意味での建蔽率制度は機能していないのが、少し気にかかる。

花田先生から博士論文「建築家・松村正恒に関する研究」をいただく(サインもらうの忘れた)。論文要旨のマンツーマン・レクチャーまで受けてしまった。ありがとうございます。

研究は、松村正恒という建築家(の人生)を通して日本における近代建築の受容と展開の一断面を描いてしまう、緻密かつ壮大な研究だ。いいなあ、こういうの。物書きのロマンだよなあ。熟読はこれからです。

8月1日には日土小学校(松村正恒設計)の改修記念見学会があるそうです。

これは予定にいれておこう。

6/6(土)

6/3〜5日と時間を使ってた別件(公表できないのですが)の作業が一区切りついたので、T邸現場打合せの後に、京都造形大での坂本一成氏講演会に行く。前の週のアーキフォーラムは行きそびれたのだが、ご本人が、今回はアーキフォーラムの内容にさらに説明を加えたと言ってたので、ラッキー?

自身の方法論に(たとえ後付けであれ)徹底的に自覚的であることをとても大事にする姿勢が、藤村龍至氏の活動などとオーバーラップしつつ印象的だった。

建築の「形式」と現実の矛盾や対立にこそ、建築の可能性や魅力があるという話(と僕は理解した)は、僕自身大いにうなずくところ。でも、坂本氏のスタート地点が篠原一男(すさまじく「形式」に力のある建築)であることを考えると、僕の理解ほどには単純ではないだろうなとも思う。

講演会の後は造形大の近所の「アナベル・リー」へ久々に顔をだして雑談。途中水谷氏を呼び出し、その後は神楽岡へも久々に。

Tags:

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.06.26

| (0)

宇治川。鴨川より川幅も水量もあり、周囲に山が重なるように広がっていて、とても気持ちよい。

宇治川。鴨川より川幅も水量もあり、周囲に山が重なるように広がっていて、とても気持ちよい。

6/7(日)

天気がよいので、ふと思い立ち午後から宇治へ。

最近、『源氏物語』(与謝野晶子訳。と副読本として「あさきゆめみし 」)を読んでいたので、まずは源氏物語ミュージアムへ行ってみる。外観のモチーフはなぜか唐破風のようであった。

」)を読んでいたので、まずは源氏物語ミュージアムへ行ってみる。外観のモチーフはなぜか唐破風のようであった。

いろいろな解釈でビジュアル化されてる展示は単純に楽しめるけど、わかりやすさ重視で奥行きが今ひとつ。まあ、源氏物語関係で見応えのある一次史料や美術品は、みんな国宝クラスであちこちの博物館蔵だろうから仕方がないか。

でも、もう少し展示や企画に工夫の余地がありそう。たとえば、源氏物語をテーマとする若手の研究者やアーチストは、たぶん今でもたくさんいるはずで(僕の知り合いでも、源氏物語にでてくる葦手文字の研究で博士号をとったフランスの方がいる)、そういう人たちの成果や作品を活かした企画などしてもよさそうだ。

その後、現存最古の神社建築といわれる宇治上神社へ。

ここの本殿はちょっと変わったつくりで、三つの小さな社が、一つの大きな建物=覆屋(おおいや)に内包されている。もともと独立して祀られていたであろう三つの社に、えいやと大屋根をかけて一つの本殿にしてしまった、というプロセスが想像されて面白い。(上:外観、下:内観)

拝殿にも同じように気になるポイントがあった。

拝殿の屋根は端部にぴょこりととんがった形があり、これが外観のアクセントになっている。これは直行する正面と側面の反りのある庇を連結するためにできた形で、縋破風(すがるはふ)という。

この連結部を滑らかに処理すると、よく見られる入母屋屋根になるのだが、ここでは縋破風がとんがってるため、そのあたり何だかとってつけたような感じがする。で、その下の建築本体の方を見ると、両端の柱間、つまり縋破風の下だけが左官壁の塗籠(ぬりごめ)となっている(その他の柱間には壁がない)。

以上から想像をたくましくすると、この拝殿の原型は、壁のない柱だけの四角い平面に切妻屋根が載ったパルテノン神殿のような形で、後から、両端に塗籠の部屋とその上にかかる庇を付け足すことで今の形になったんじゃないか。この縋破風は、そのような建築の進化というか発展のプロセスを名残としてとどめるもののように思われるのだ。

こういう建築の発達プロセスが表現された(と思しき)デザインは、もちろん直接的な増築によってつくられたのではなく、何段階か幾時代かの試行錯誤をへて成立したのだろうけど、建築が経てきた時間や記憶の蓄積が空間として表現されてるという点が、個人的にはとても興味深い。

どうして興味深いのかというのは、もう少し考えて書かないといけないので、宿題。

宇治川沿いの散歩に時間をかけすぎて、平等院にある鳳翔館にはいきそびれた。次回にもちこし。

それにしても宇治川沿いは気持ちの良い土地だった。前回の家探しでは見過ごしていた。土地代は高そうだけど、ここらへんに住めたらいいなあ。

Tags:

京都

思いつき

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.06.25

| (0)

会場は京阪三条の「ラ・ガジェガ La Gallega」。巨大パエリア

会場は京阪三条の「ラ・ガジェガ La Gallega」。巨大パエリア