MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

ベトナム/ラオス国境の町ラオバオLaoBaoから、ラオス/タイ国境の町サバナケットSavannakhetへ向かう、ラオス横断バス。記憶がもはや曖昧だが、たしか昼頃に出発して深夜に到着し、運賃は5ドルくらいだったような。

今でも走ってるのかわからないけど、トラックの荷台に木製の客席ワゴンが載ったバスで、もちろん座席も木製。屋根に人の背丈くらいに荷物を積んで出発する。

走ると、未舗装の道の凸凹がダイレクトに木のフレームに伝わって、ぎしぎし揺れる。夜になると天井に一つある裸電球が薄暗く灯って、乗客たちの無言の顔をぼんやりと浮かびあがらせる。バスは相変わらずぎしぎし。窓の外を見ると街路樹さえも見えない暗闇で、星だけが満天に。そしてずっと、ぎしぎしがたこと。

あちこち旅行をしていて、もっと過酷な移動もあったけれど、なぜかこのバスの一夜がもっとも鮮明に印象に残っている。陳腐さを覚悟で言えば、それは銀河鉄道に揺られているような心地だった。

なぜそんな気がしたのだろうと、光と音と振動それに確かディーゼルエンジンと農村の臭いが加わり、五感へのゆるく単調な刺激が長時間続いてたからだろうか、などと考えてみたくなるけど、やめておこう。

サバナケットの食堂にて。フォーをすすりながらテレビのアトランタオリンピック高飛び込み競技を見ていた。これもなぜか鮮明に覚えている。

Tags:

ラオス

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.06.13

| (0)

上では天井ボード貼り。下では床暖房の設置。

2009/6/1〜6/7

T邸現場では、内外装の下地、外壁サイディング貼り、床暖房工事などが進行中。

一時の職人過密状態は抜け、新しい現場監督さんも来て、先週のように毎日現場に出る必要はなくなった。でもやっぱり二日と開けずに現場へ行ってしまう。のは、やはり現場が楽しいから。

神楽岡での町家再生や最初期の仕事では、僕自身も現場で竹小舞編みや塗装仕事、ちょっとした大工仕事もやっていた(もちろん素人の域を出ないものだけど)。神楽岡常連の職人連中との付き合いも長い。なので、現場の職人の動き方や考え方がある程度理解できるから、単に見ていても楽しいし、自分が書いた図面を彼らがどう理解しているのか、あるいは伝わってないのか、コマゴマした質問に受け答えしたりしながら確かめるのが、非常に勉強になる。

設計段階で細部に至るパーフェクトな図面を書き上げ、細工は流流あとは仕上げを…というやり方は、設計時と完成時の誤差がなくなるという意味で、一つの理想像かもしれない。けれど、そんなことはパーフェクトな設計者(そんな奴いない)にしかできないし、できたとしてもつまらない。

予測ミスによる修正は当然極力減らすべきだけど、少しずつできあがっていく状態を確かめつつ、職人とやりとりしながら、微調整や大修正を加えながら進めていくやり方は、やっていても楽しいし、それが結果のクオリティにつながるはずと思いたい。

なんだか当たり前すぎて恥ずかしいようなことを書いてるんだけど、書いていて、ああこれはフィールドワークベースの研究とよく似ている、と気付いた。

研究では普通、大まかな仮説(こんなことが分かるんじゃないかという予測)をたててからフィールドへ出向き調査をして、そこで得られた情報を基に、仮説に肉付けや修正を施しながら理論を組み立てていく。これはつまり、「現場・具体/机上・抽象」というとらえ方をすれば、設計と逆のプロセスをやっているんだな、ということ。

もちろん、設計も研究も、両者行き来を繰り返しフィードバックを重ねるから、順序の問題は曖昧になっていく。また、このような行き来はフィールドベースに限らず、いわゆる研究とか分析というもの全般にあてはまることではある。

けれど、僕のやってる都市空間を読解するような研究は、いわば出来上がった空間から設計コンセプトや設計時の条件を推測しようという試みであるから、設計の逆プロセスという側面が特に強い。

そして、空間の読解作業で最も面白いのは、設計コンセプトがストレートに実現された部分よりも、諸事情で変更を受けたであろう部分を読み解くことだったりするのだ。

Tags:

T邸

思いつき

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.06.12

| (0)

解体前のSSS

解体前のSSS

2009/5/25〜5/31

5/30(土)

2007年5月に完成したSSS(SAKAN Shell Structure)の解体作業&振動実験を敢行しました(建設プロセスのまとめはコチラ)

約1年半振りに滋賀県大キャンパスの敷地を訪れたところ、思いの外キレイに建っていました。なんせ全くメンテナンス無しで置いてあったもので、結構荒れてるのではと心配していたのですが。

施工上の問題から構造体のモルタルの強度に一定の不安があったものの、外見上は、仕上げの生石灰クリームが頂部で薄くなっている点、開口部まわりに一部上塗りが欠落してるところがある他は、大きな変化無し。それなりにクラックは入ってたけれど、たぶんこれは施工直後の乾燥でできたもの。コンパネ製の開口枠は、表面は劣化してるもののしっかりしてる様子。

紙貼り仕上げの内部も、カビだらけでは、と恐れていたものの意外にキレイ。雨漏りをした痕跡もなし。

ただ地面から15cmくらいの紙はおそらく虫食いでぼろぼろに。それより上は損傷少なし。むしろ気になったというか気持ち悪かったのは、内壁に蛾のサナギが点々々とあったこと。トップライト付近にはセミの抜け殻まで。どうやら虫たちの越冬場になっていた様子。まあ仕方がありませんが。

あと反省点としては、施工の都合上、開口枠とタタキの床の接点にちょっとした溝ができてしまっていたのだけど、そこがダンゴムシやムカデの住処となっていたこと(気持ち悪いので写真は無し)。

水硬性石灰のタタキは驚くほどカチコチに固まっていた。地面に接してるのに湿気も吸い上げておらず、かなり快適な床面であったのは不思議である。

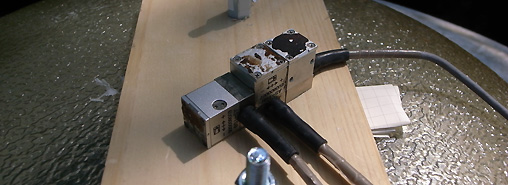

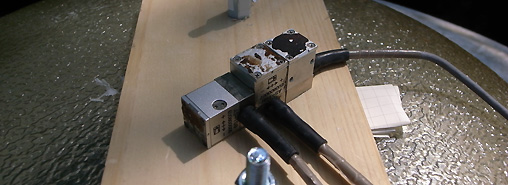

振動実験と記録の準備にとりかかる。内部では構造担当・エスキューブの小澤雄樹氏が計測機器のセッティング。外側ではクラックのはいってる位置の記録作業中。

トップライト頂部に設置した加速度計。X・Y・Zの三軸を計測する。

振動実験開始。X・Y軸方向それぞれの面から、でっかい木槌(かけや)叩いて、振動の様子を記録する。

左:

モルタル躯体のクラックの様子を調べるため、また上塗りなしでの強度を調べるため、水硬性石灰の仕上げ漆喰を削り落とす作業。金槌とたがねでコツコツ、約2時間。気分は石工。この日一番しんどかった作業。

中:

仕上げを落とした状態で上記と同様の振動実験をした後、今度は崩壊するまで力を加える。4人がかりで力一杯押して続けてもらうが、これでは倒れず。

右:

続いて、4人がかりで、徐々に力を加えながらリズミカルに揺らしてもらう。数分たったところで、かなり揺れが大きくなってきて、足が一部破壊。

そのまま揺らし続けると、最後には木枠だけで支えられてる状態を経て、豪快に崩落。

恒例の記念撮影。柳沢の他、奈良女・山本先生、小澤氏、森田一弥氏、久住鴻輔氏、奈良女・滋賀県立大の学生さん。滋賀県立大の松岡先生、畑中久美子さんもたまたま見学に来てくれました。

タタキだけが、遺跡のように残りました。

かたわらで悲しみのあまりうなだれる小澤氏。

今後、本日の計測結果は整理・分析の後、実物大実験棟建設プロセスとあわせて、論文にまとめられる予定。施工時の問題点等の反省要素も盛り込まねばなりません。

Tags:

SSS

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.06.02

T邸現場の様子。壁や床の仕上げ前に配管・配線を仕込むために、設備関係の職人さんが同時大量投入されています。人口密度高いなあ。

T邸現場の様子。壁や床の仕上げ前に配管・配線を仕込むために、設備関係の職人さんが同時大量投入されています。人口密度高いなあ。

2009/5/25〜5/31

5/26(火)〜29(金)

T邸現場にほぼ常駐状態。月曜日は現場打合せが夜10時まで続き、火曜から木曜も毎日現場。金曜は9時から18時までのフルタイム出動。

こうなってる一つの理由は、今週、設備関係の配線・配管工事が行われているから。

ほとんどの設備配線は床や壁の中におさめるため、壁や床が仕上がってしまうとおいそれと修正がきかない。さらに照明や電機機器の位置なども、修正の難しいシビアな配置が多いため、つきっきりで確認・チェックを行うためだ。

もう一つ、より大きな理由は、週半ばから工務店の現場監督の方が体調を崩して欠場していること。

つまり、設計者(僕)と職人の間をつなぎ、現場の段取りを全て把握・進行してる唯一の人がいなくなったためである。どんな職場でもいますよね、普段あまり目立たない仕事をしてるけれど、その人がいなくなるとあらゆることが回らなくなり、その存在の大きさが分かる人。

一日も早い復活を切に望んでいます。早く元気になってください、Hさん。

木曜には森田一弥氏が現場来訪。

壁・天井の下地ができてサッシ枠も入り、中庭(奥庭)に面した大開口部の雰囲気がでてきました。なかなかよろしい感じ。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.06.02

| (0)

2009/5/25〜5/31

5/25(月)

月曜日は休み後の再起動のため雑務デーと決めて、サイトの更新や諸事務などのコマゴマした仕事をこなすことにしている。

で、ARTICLEsの方に、昨年インド通信に寄稿した「『聖なる風景』と『融合寺院』」というエッセイを載せました。

一つ覚えのようにヴァーラーナシーの話ですが、今度は風景とか寺院とか、建築っぽい話題になっています。「融合寺院」は長年温めていたテーマで、満を持しての投入、という意気込みです。

これから本格的な追加調査をやりたいところですが、今年はなかなかインドに行けそうにありませぬ。

Tags:

インド

研究

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.06.01

| (0)

2009/5/18〜5/24

5/24(日)

一家で東福寺にある戸田直美さんの家にお邪魔して、シェフ・タイチロウ氏の手による昼食(とビール)をご馳走になり、そのまま午後の談笑。戸田夫妻は小規模な町家を丁寧に(という言葉がとても似合う)住みこなしていて、とても気持ちがよい時間を過ごす。

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.05.28

| (0)

2009/5/18〜5/24

今週の映画:

『ミュンヘン 』2005

』2005

2時間半ひとときも息のつけない展開。サスペンスドラマとして素晴らしいクオリティ。でもコメントには苦しむなー。9・11に繋がる「憎悪と報復の連鎖」がテーマ、というと僕らには妙に観念的で現実感が薄く感じられてしまう。個人的には、この映画はそこのところを、「人を殺すことの気持ち悪さ」というもう少し身近な(?)感情を通じて、より実感に近づけさせてくれた(気がする、と控えめに言っておこう)。

『山猫 』1963

』1963

映像はキレイだったし、含蓄と哀愁に富んでいるのも分かったけど、楽しみきれなかった。もう少し年をとってから見ると違うかもしれない。

実をいうとクラウディア・カルディナーレが目当てで見た。でも『ブーベの恋人 』の可愛らしさに比べると、ちょっと怖かった。

』の可愛らしさに比べると、ちょっと怖かった。

Tags:

映画

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.05.27

| (0)

2009/5/18〜5/24

5/23(土)

形の文化会大会参加のため、朝6:30の新幹線で東京へ。この間たまったポイントを使ってグリーン車にグレードアップ(どうせならもっと混んでる時間帯にすればよかった)。N700系だったので設備も最新で実に快適。飛行機のエコノミーよりずっといい(こんなページがありました。すごいな)。眠かったけれど折角なのでノートPCを広げて、報告書の作業などしてみる。

形の文化会では、高木隆司先生の中央アジア石刻絵画分析の発表があって、僕も共同研究メンバーに入ってるので、その聴講が主目的であった。

他に興味深い発表としては、まず、青森県立美術館で実施されたこどものためのワークショップの報告で、美術鑑賞に制作体験を組み込むというもの。実体験としてもよくわかるんだけど、制作側の視点が少し入るだけで鑑賞の視線にぐぐっと深みが増すんですよね。青森県立美術館の話をもっといろいろ聞きたかったけど、発表者の方は懇親会に欠席だったので残念。

あとは、中川素子さんの、妊娠と出産をモチーフとする古今東西の美術品スライド百数十枚による「妊娠・出産の美術史 」が大迫力であった。個々の作品、例えばアンジェリコの「受胎告知」やダヴィンチの聖アンナ、森村泰昌や松井冬子の作品(実物は見たことが無い)等は知っていたけど、これらがある意図をもって配列されると、特に解説などが無くても、父権と母権のせめぎ合いの歴史とか、妊娠・出産観の変化とか、女性のパワーの向上とか、いろんな有意味の流れが浮かび上がってくる。ああ、これが「編集」という行為の力なのだな、と。

」が大迫力であった。個々の作品、例えばアンジェリコの「受胎告知」やダヴィンチの聖アンナ、森村泰昌や松井冬子の作品(実物は見たことが無い)等は知っていたけど、これらがある意図をもって配列されると、特に解説などが無くても、父権と母権のせめぎ合いの歴史とか、妊娠・出産観の変化とか、女性のパワーの向上とか、いろんな有意味の流れが浮かび上がってくる。ああ、これが「編集」という行為の力なのだな、と。

会場の共立女子大が神保町にあるので(何と羨ましい立地!)、昼休みに古本屋をまわり「建築材料の歴史 」を発見。一目見て、技術史的視点からの西洋建築史の参考資料になると感じたが、6,000円という価格に躊躇した。しかし近所のインターネットで調べると、ネット上ではどこでも売ってないことがわかり、購入することに。まあ便利な世の中というか何というか。

」を発見。一目見て、技術史的視点からの西洋建築史の参考資料になると感じたが、6,000円という価格に躊躇した。しかし近所のインターネットで調べると、ネット上ではどこでも売ってないことがわかり、購入することに。まあ便利な世の中というか何というか。

懇親会に出席した後、最終の新幹線で京都へ。

Tags:

東京

研究

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.05.26

| (0)

萌えあがる鴨川の緑

萌えあがる鴨川の緑

やっと、追いつきました。

2009/5/18〜5/24

5/18(月)

朝からT邸中間検査。少々緊張はしたが、問題なく終了。

事務所に戻って別件の風致関係の図面作成。

5/19(火)

現場がだいぶ進んできたので、まだ書いてなかった細かい部分の納まり図とすでにある図面の修正を10枚ほど。晩、左官関係の納まりを相談するため、久住氏が事務所にやってくる。手みやげにポルト・ワインと各種のパン(北山東大路のパン屋とのこと。店の名前は忘れた)を持ってきてくれた。

どうも神楽岡の面々の間では、最近パンが流行ってるらしい。チーズカレーパン、ハムカツパン(?)がうまかった。ソースがいい。

ポルト・ワインは度数が20%あり飲み応えがあるものの、だーいぶ甘めのため、炭酸水で割ってレモンを絞ると丁度いい。

5/22(金)

T邸。開口部の形が見えてきて、だいぶ内部空間らしくなってきた。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.05.25

| (0)

2009/5/11〜5/17

今週の映画は2本。

『2001年宇宙の旅 』1968:

』1968:

高校生の頃に原作を読んだ時はほとんど理解できなかったが、今回は少しわかったかな?映画の場合ストーリーはほとんど重要でなく、作者・監督の「宇宙観・人類観」を表現した映像なのだととりあえず理解。68年という時代を意識すると、信じがたい程の映像美(CGなしでどうやって作ったのだ?)。宇宙空間のシーンは終始無音というのが緊迫感を生んでいた(真空なんだから)。

『素晴らしき哉、人生! 』1946:

』1946:

いやー映画って・・・。嫁さん素晴らしすぎ。主人公は建築家を目指してたのに、諸般の事情でローン会社(兼ハウスメーカー?)の経営者になるわけだが、建築家になってたら多分このストーリーは成り立たなかった。と思うと、やや複雑な気持ちにならないこともない。

Tags:

映画

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.05.24

| (0)

T邸棟上げ完了時

T邸棟上げ完了時

もうすぐで今の日付に追いつけそうです。

2009/5/11〜5/17

5/11(月)

朝からT邸現場監理。夕方から上棟式を開催。

大工さん総出で紅白幕と祭壇を設営。

屋根を貼る前の2階でやったので、開放的で気持ちのよい上棟式でした。

オカメと地鎮式時の卒塔婆とお酒(うちも含め各業者から1升瓶×10本=1斗の日本酒!)が並ぶ祭壇に、二礼二拍一礼する工務店の高橋社長。さまになってますな。

1斗の日本酒を眺めつつ、最近話題のアルコール0%ビールで宴会。皆さん車ですからね、仕方ないですね。私は自転車だったんですけどね。

こういう儀式事、最近はどんどん簡略化される傾向があるようだけど、やはりお互いの顔を見ながら食事を共にするということには特別な意味がある。

「食事を共にする」=「共食(○きょうしょく。×ともぐい)」行為は、生命を維持する資源を共有・分配するわけだから、一般に共同体意識の形成の重要なきっかけとなる。一番身近な共食集団は家族であり、食卓を共にしない家族は危ういと言われる。インドではカーストが異なる人とは食事を共にしない(あくまで「原則」ですが)。共同体内の裏切り者の存在を指摘する「最後の晩餐」は共食の風景である。そう考えてきて今思いつきましたが、日本の居酒屋というのは、共食による共同体意識確認という目的に特化された場ですね。(cf. 石毛直道「人間は共食をする動物である」というテーゼについて)

例によって飛躍しましたが、さて上棟式の場合、施主を含む皆でこの家を作ってる、という気持ちが共有されることが重要なのだと思います。あなた金を出す人・わたし作る人、ではダメなのです。

5/12(火)〜16(土)

ヴァーラーナシーVaranasi表記論文の査読が帰ってきたので、修正して再提出。

T邸の中間検査用資料作成。中間検査申込み。6万円。高すぎだろう。

現場にいって屋根に上がったり(結構怖い→)、サッシ廻りの納まり打合せ、中間検査の事前チェック、別件の図面作成などなど。

5/17(日)

夕方まで別件の仕事をやった後、来京していた父親(孫が生まれてからさして用もないのに京都へやってくる)とともに綾小路高倉の「味どころ・しん」へ。やや高めであるが魚(特に刺身)がうまい。「カワハギの薄造り w/肝」なんて久々。

Tags:

T邸

思いつき

飲食

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.05.23

| (0)

今週の映画は久々に邦画で『幸福の黄色いハンカチ 』。

』。

単純なストーリーに必要にして十分に緻密なディテール。いやー山田洋次はすごい、倍賞千恵子かわいい。この映画、あらすじもラストシーンも有名らしいが、ほとんど知らないままに見たので大層よかった。旅もそうだけど、予備知識は無くてすむなら無いほうがいい。

(ところが、DVDパッケージにはそのラストシーンがどーんと全面印刷されていた。後になって気付いたからよかったけど。いくら有名シーンとはいえあまりに無神経でない?)

Tags:

映画

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.05.22

| (0)

2009/5/4〜5/10

5/8(金)

はっきりしない天気の中、朝からT邸の建て方工事が行われる。工程表によると今日はちゃんと大安らしい。

建て方は嬉しいので写真をたくさん。

1階の柱が立っている状態(9:30)

胴差を組み立てているところ(11:30)

2階の床組が大体できあがり(12:30)

建入れ(柱が垂直に建ってるかどうかの確認・調整)作業中(13:30)

2階床の構造用合板24mmをばんばん貼る(14:30)

遅い昼食休憩の後、2階外壁の組み立て。棟を支える柱は5寸角×7.5m。立派(16:00)

まさに「棟」を上げているとこ。前の道が狭く電線が張り巡らされてる中、クレーン車が超絶技巧で材を運んでいた。

ほぼ完了。建物の骨格ができあがり。大工さんお疲れ様でした(18:00)

帰りに「ホホエミhohoemi」でパンを買って帰る。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.05.21

| (0)

古い街並みが残る町として知られるベトナムのホイアン HoiAn(リンク先、住居の説明がやけに充実しています)。

こちらの資料によれば、昭和女子大学を中心とする日本の調査チームがホイアン調査をはじめたのが1992年頃、ユネスコ世界遺産に登録されたのが1999年だから、僕が訪れた96年はちょうどその間にあたることになる。

すでに観光地としてよく知られていたものの、下の街並み写真を見てわかるように、まだ店もゲストハウスも人も少なく、のんびり静かに過ごすことができた。

バックパッカーなどしていると、ついつい居心地がよくて(予定を変更して)1〜2週間も滞在してしまうような町がある。もちろんその時の季節・天候・運(出会った人とか)にも大きく左右されるんだけど、そんな町はいくつかの要素を共通して備えている。

まず、人がいいこと、食事がいい(少なくとも悪くない)こと、そこそこ快適でリーズナブルな宿があること(後ろが山で前が酒屋とか)、そして、街並みや風景がいいことが決定的(特にする事がなければ、町をぶらつくしかないのだから)。格別な観光スポットは不要だ。

ホイアンはそんな居心地のよい町だった。

これまでに訪れた中では他に、大理、麗江(中国)、カンチャナブリー(タイ)、ヴィガン(フィリピン)、プシュカル(インド)、イスタンブール、ベルガマ(トルコ)、チェスキークルムロフ(チェコ)、フィレンツェ(イタリア)、バルセロナ(スペイン)等も居心地がよかったなぁ。

当時のホイアンでは、公開してる家屋は少なく、お店になってるのをいくつか覗いて撮らせてもらったのが、冒頭の写真。京都の町家や中国の四合院にも似ているようであるが、奥の深い陰影ある空間が木造ゆえの様々な開口部でつながっていく感じは、両者には見られない印象的なもの。

下は地元の人向けのカフェにて。飲んでるのは当然、アルミフィルターのベトナムコーヒー。

Tags:

ベトナム

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.05.18

| (0)