MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

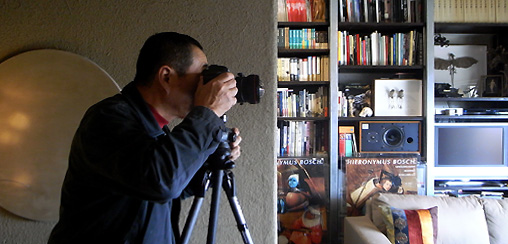

荒壁を廻る家が某誌に紹介されることになり、先週、完成から7年越し2度目の本格的写真撮影が行われた。撮影していただいたのは喜多章さん。どのような仕上がりになるのか、今から楽しみ。

同行は編集のT永さん、最近オープンデスクでうちに来ている稲垣君。

ちょくちょくお邪魔しているので、あらためて感慨深いわけではないけど、7年を経て随所に味わいが増しているのを見ると、やはり嬉しい。狙い通りとニヤニヤ。古色塗りを施した床板などは、2匹の猫のおかげで、数十年前の古材といって通用しそうな表情であった。

お住まいのKさん夫妻には今回たいへんなお手数をおかけした。本当にありがとうございました。でも、これを機に抜本的な家の整理改革を行った結果、家が居心地良過ぎて生き方まで変わりそう、とのコメント。すばらしい。

左:モルタル金鏝押さえのキッチンカウンター。油が若干染み込んで表情が成長している。ソリッドだけど固すぎず、ピカピカすぎなくて僕は好きな仕上げ。こちらの奥さんにも好評なんだけど、一般にはやはりステンレスがいいという方が多い。

右:韓国で買ったという照明器具がとても荒壁に馴染んでいた。それにしてもよく面白い物を集めてくるなー。

撮影終了後、「テルマエ・ロマエ 」と「11人いる!

」と「11人いる! 」をお借りして帰る。一瞬で読了。

」をお借りして帰る。一瞬で読了。

ローマ風呂マンガはずっと読みたかった一冊。ばかばかしくも楽しく感心する、日本マンガの裾野の広さを感じる作品だ。「平たい顔族」って…。あと、帯の煽り文が珍しくとてもよくできている。以下長いが転載。2巻も読みたいなあ。

「古代ローマの設計技師(風呂限定)ルシウス。

仕事熱心な彼は浴槽のアイディアについて悩みまくり、

そのあげく現代日本の銭湯にワープ!?

彼は日本と古代ローマ(風呂限定)を往来できる

体質になってしまったのだ!!

好漢ルシウスの時空を越えた大冒険(風呂限定)が始まった!!」

萩尾望都は実はあまり読んだことがなかった。定評あるプロットはやはり見事で(中高生で読んでたらもっと響いただろうな)、ぐいぐい引き込まれる。SFとしても、サスペンスとしても充分に楽しめる完成度の高さ。しかし少女マンガに免疫の少ない僕は、むしろ本筋と外れた少年少女の淡い恋愛描写にどきどきしてしまうのだった。

〆切を過ぎた原稿があるのに、こんなことを書いてたら怒られそうだ。

話はまったく変わるが、その前の日は京都静原のカフェ・ミレットにて、友人の長野君の結婚パーティがあった。落ち着いた雰囲気の中で、パーティには珍しく時間をたっぷり使った、終始和やかなよい会でした。

店内の壁には、ヴァーラーナシーの大きな写真パネルが架かっていて、ちょっと驚く(下)。ご無沙汰してます、その節はお世話に…と思わず挨拶してる気分になった。写真はお店の方のお父さんの撮影だとか。

Tags:

荒壁廻家

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.11.19

| (0)

「民藝」ど真ん中な設えには好き嫌いがあるかもしれないけれど、河井寛次郎記念館(河井寛次郎旧居)は、空間的な魅力において京都の町家の最高峰の一つだと思う。もう6回くらいは訪問しただろうか。

個人的に京都で好きな建築を10個あげろと言われたら、間違いなくその一つに入る。

詳しい解説は後日に・・・

Tags:

京都

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 10.11.12

| (0)

屋根のちょっとした水切りに鳥がとまって、糞が落ちてくるといった話も。うーん・・・

先月下旬、斜庭の町家の一年点検に。

実は竣工後も何度もお邪魔してはいるのだけど、毎回驚くほどに綺麗に住んでくれてることに感動する。

高橋工務店の内田さんと共に、外まわりから中、造作家具・設備系の点検まで。

何カ所か対応の必要のある点はあったが、左官壁のひびも建具の反りもまったく見られず、1年次としての状態は全体的にすごくよい。

庭の水はけが思ったより悪かったのが問題と言えば問題。対策を考える。

左:感動的にきれいに住んでいる。

右:日のよくあたる場所はフローリングが焼けてきた。油をそろそろ塗り直さないと

左:夏・冬とも活躍の断熱スクリーン

右:キッチンの引出しも押入れも開けて見せてもらう(奥さんスイマセン…)。

工務店のチェックの後一時間ほど時間をもらって、ご夫妻に設計に関するヒアリング。

設計段階の打合せにじっくり時間をかけた甲斐あり、かなり満足していただいてる様子。

内容を挙げていくとキリがないですが、印象的だったコメントを何点か。

・はじめリビングの天井が高すぎる(最大4.5m)かと心配したけど、住んだら全然気にならない。むしろ、もうこれより低い天井の家に住めないくらい。

・視線はちょっと気になるけど、大開口はとても気持ちいい。早く木が育つとよい。

・浴室のコルクタイルはいい。これ以外考えられない。

・キッチンの換気扇がすごいパワー(笑)

・吹き抜けの断熱スクリーン大活躍。

・天井高の低い奥まった和室部分がとても居心地のよい場所に。

・寝室の照明は、やはりベッドの中から消せるとよかった。

(設計時、さんざん議論の末にこれをやめた経緯を振り返って)

・寝室と土間との間の窓がお気に入り。

・玄関のスリットや大型引き戸の埋め込んだアクリルの光がきれい。

・シャワーバーやタオル掛けの位置、引き出しの把手には改善の余地あり。

・・・

などなど

次は二年点検。

その前にも、遊びに来ると思いますけど。

よろしくお願いします。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.11.10

| (0)

地域住宅計画全国シンポジウム出席のため、10月28・29日と丹波篠山へ。

篠山は、市街・周辺集落あわせると、通算5回目。

駅を降りると、日本昔話に出てきそうな、丹波特有の平地からにょっきり生えた山並みが見えます。

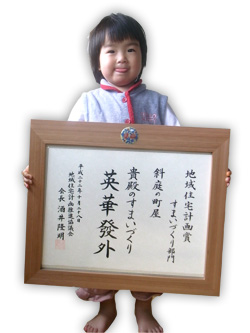

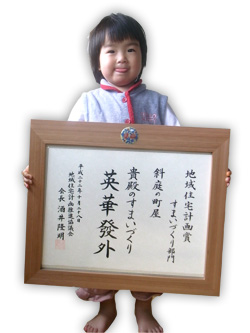

市民センターにて地域住宅計画賞の表彰式。

三井所清典さんには、斜庭の町家について「京都の町家を現代でつくるとどうなるか、というテーマにチャレンジした点を高く評価した」とのコメントと励ましをいただきました。頑張ります。

まちづくり部門は西陣大黒町の活動が受賞し、京都市(しかも上京区)で二冠。京都市にも報告してくださいね、と言われたけれど、どこに伝えればいいのかな。

いただいた賞状はたいへんに豪華なもので、有田焼の印章が嵌め込まれた山形の金山杉の額に入っています。

家に帰ってチビ1号に持たせてみる。

でかい。そして重い…

シンポジウムの後は、篠山の街並み見学に。

摂丹型民家に起源をもつという妻入りの家が目立ちます(参考論文URLメモ)。

一般に、間口が狭く奥行きの長い敷地では、妻入りの方が材料効率がいいし、目立つファサードがつくりやすい。ただ、隣地境界側に水が流れるので、そこに排水スペースが必要になる。また豪雪地帯では、隣の家に雪が落ちてしまうため、難しい。

京都で平入りが発達したのは、「みやこ」の高密さゆえに、隣家と密着して建てて敷地を目一杯活用するためか。あるいは、街路に対して控えめに家を構えるという「みやこ」的センスのゆえか。

伝統的な建築の意匠を活かしたという市営住宅も見学。この市営住宅や集落丸山を設計した才本謙二さんの活動、また、NPO法人たんばぐみの活動は、すごく面白い。また今度伺って詳しくお話を伺いたいところです。

二日目は、限界集落の再生事例として有名になりつつある「集落丸山」(集落内の古民家を一棟貸ししている宿泊施設。値段はやや高めですが、家族でのんびりと滞在するのによさそう)の見学分科会に参加。

運営主体のNPOの方、集落の方、改修にあたった工務店の方々から、いろいろとお話を伺うことができました。具体的な改修手法もさることながら、資金計画や運営、既存制度の活用や法規対応といった事業の枠組みづくりが、行政と連携しながらきわめて綿密になされているのが印象的でした。

丸山集落の風景。谷間の地形に田畑が広がり、遠くに灰屋(はんや)が見えます。

ある自然地形の中で、どこに家を建てるか、という選択には、住み手の価値観がとてもよく現れます。現在であれば普通、平らで日当たりがよく風通しのよい「いい場所」が、家の敷地として選ばれるでしょうが、ここでは、谷の真ん中の最も日当たりがよく川に近い「いい場所」は田畑に割り当てられ、家々は山裾の斜面に建っています。

Tags:

T邸

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.11.01

| (0)

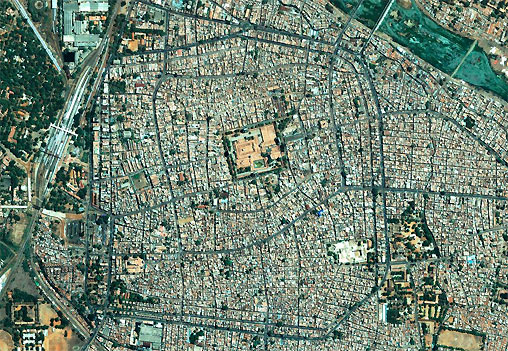

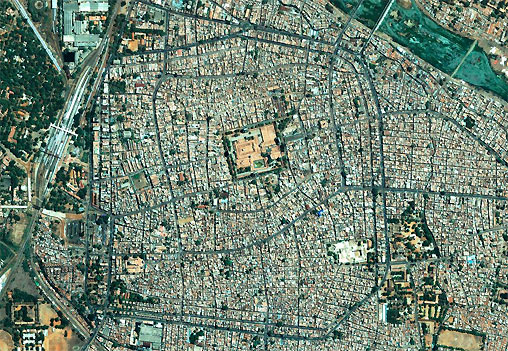

研究フィールドの一つ、南インドの寺院都市・マドゥライ Madurai。

巨大なミーナクシー寺院を中心に、方形の街路がマンダラ状に重層する希有の都市だ。

久しぶりにGoogleで見たら、かなり精細な写真にアップデートされていた。

地図ではさんざん見てきた都市だが、衛星写真はまた違った迫力がある。

Google EarthやMapが登場する前、都市の衛星写真や航空写真を手に入れるのはたいへんなことだった。たいして精度がよくない写真を何万、何十万ものお金を払って購入していた。僕もなけなしの研究費で買おうとして、高すぎて断念したことがある。それでも、地図からは得られない敷地や地形、建物の形状が見える航空写真は貴重なデータだったのだ。軍の資料を裏ルートで手に入れた、なんていう話も聞いたことがある。

先日メディアショップのイブニングレクチャーでご一緒した和歌山大の平田隆行さんは、フィリピンの奥地の集落や棚田を、GPSを使いながら歩測で、何ヶ月もかけて地図をつくりあげたそうだ。いまではGoogleで一発らしい。曰く「グーグルの馬鹿ッ!(笑)」

でもクリックひとつで手に入る地理情報よりも、汗みどろのフィールドワークの中で得た経験や直感こそが研究の血肉になるんですよね、ね。

Tags:

インド

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.10.20

| (0)

テキストは後日・・・

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 10.10.15

| (0)

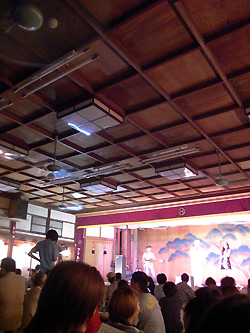

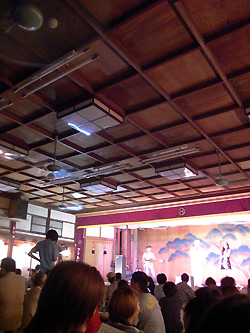

先月の27日、五條会館(五条楽園歌舞練場)にて、五条st大宴会『三つ数えて目をつぶれ!』と題したイベントが行われました。

開催の経緯はこちら(極楽通信)に詳しいですが、趣旨を要するに、最近いろんなお店が増えて面白くなってきた五条界隈の人たちで集まって宴会しようぜ、というもの(といわけで、一応うちの事務所も協賛として名前を連ねています)。仕掛け人はご近所の友だち、ハライソのさっこさん。

事前に案内できなかったのが悔やまれるほどに、まさに「大宴会」というにふさわしい面白い「場」でありました。もちろん会場の歌舞練場の魅力は言うまでもありません。古い建築が好きな人はたまらないでしょう。木造建築増築論を構想中の僕としては、そういう観点からもたいへんそそられる建築です。

次回もたぶんあるので、その時はまた案内します。

左:歌舞練場の入り口

右:格天井の大広間。神楽岡で何か大きなイベントがあれば、今度はここでやろう。

左:朱塗りの欄干がついた桟敷席もある

右:中の階段より

>> ハライソブログの報告はこちら。

ベリーダンス見逃したのが残念。

Tags:

京都

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.10.06

| (0)

インド(ほぼ)最南端の聖地・ラーメシュワラム その2(→その1)

上は、ラーマナータ・スワミーRamanatha Swamy寺院の有名な回廊。

太く短いプロポーションの角張った柱が連なる空間は、タミル地方の寺院に共通する独特のもので、綺麗な陰翳の階調を刻んでいる。

寺院のあちこちにある井戸。沐浴する人々が集まる。強い日射しの作り出す明暗のコントラストが、なんてことない建築空間に荘厳とも言える空気をまとわせてしまうことも。

左:外観。ゴープラムと呼ばれる楼門がそびえる

右:寺院境内。中心の神様を囲んで回廊・周壁がとりまくのが、この地方の寺院の平面構成の特徴。そこをグルグルぐるぐる回りながら参拝する。

寺院のすぐ外に、海がある。

海の中の人は、海水浴客ではなく、祈りながら沐浴をする巡礼者なのです。

Tags:

インド

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 10.09.21

| (0)

先週は、鷹峯で林業をされているYさんの作業場横につくられた、手製の川床での食事にお呼ばれしてきた。はじめての父娘2人での外出でもあり。

灼熱の市街地とまったく異なる冷涼な川の上で、お酒と鶏スキを堪能。北山杉をとりまく情勢の悪さなどが話題に。

北山杉の需要がふるわないのは、それが高級なだけでなく、現代の建築・住宅・生活においてなぜ北山杉か、という問題がちゃんと位置づけられてないからなのはハッキリしている。今の若い施主や設計者はモノの良し悪しがわからん、とかいう話ですませてたらいけない。

垂木専用に生産された(!)芯の詰まった北山垂木の、垂木以外の使い方とか、磨き丸太の表情をモダンデザインの中で生かす表現とか。「数寄屋」よりもう少しカジュアルな使い方があっていい。

北山杉と現代建築で思い浮かぶのは、たとえば篠原一男の「白の家」。

実際見てないのが残念なのだけど、あの柱は、たぶん皮付きの丸太でもケヤキの面取り角柱でも鋼管でもダメで、北山丸太の中性的な柔らかさ真っ直ぐさでなくてはいけないのだろう。北山丸太が、末口と元口の径が揃っていてシュっとしていることも、理由の一つと思う。それは、そうなるように育てられているからだ(普通、木は元口=根っこ側が太くなる)。

それにしても、径が揃ってること、絞りの表情、磨きのツヤ。どれを見ても、北山杉は「自然素材」とはいえ、極度に人の手がかけられ「人工素材」に近づいている。

むかし、不均質な自然素材を加工して、均一で平滑・光沢のある表情をつくることは、木でも土でも、高度な熟練技術が必要とされる最高級の仕上げだった。ところが、そういった表情をつくるのは機械が最も得意とするところであり、最も安価に生産できるものであった。たぶん大正〜戦後頃に起こったであろう、この価値観の転換を、伝統技術の世界はまだ受け止めきれていないと、僕は思う。ツルピカシャープでおされな「人工素材」と、ざらざらぐにゃりで和みの「自然素材」という素材観の単純な二極化の間で、北山杉も宙ぶらりんなのだ。

(蛇足で書くと、中谷礼仁は北山杉のこの両義性を「アンドロイド」と呼び、そこにアンドロギュノスなエロスを見ていた(「建築MAP京都 」のコラム)。個人的には同意する感覚だけど、一般化はしづらいなあ)

」のコラム)。個人的には同意する感覚だけど、一般化はしづらいなあ)

こう書いてると、なんかいろいろ使えそうな気がするのだけど。

北山杉を生かした建築をつくるなら、むしろ逆境の今がチャンスですよ、お施主さん!

Tags:

京都

思いつき

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.09.16

| (0)

いくつかまとめて報告とか。

今月の頭、ちび2号が無事誕生。今度は男です。

ちび1号は女の子だったので、父親に似てブサイクに育ったり愛嬌がなかったらどうしようとか、生まれた時にはそれなりに心配したのですが、今回は勝手知ったる男なので、どのようにでも育ってくれと、はなから気楽です。

2歳になるちび1号とあわせて、一気に家の中がさわがしい。

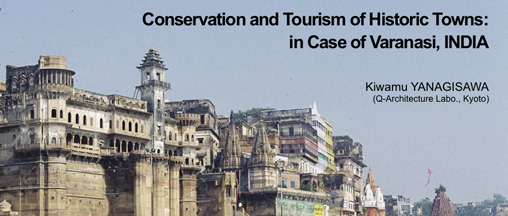

その3日後くらいに、JICA大阪にて、アジア諸国から来ている研修生を対象とした「歴史都市の保全と観光:ヴァーラーナシーのばあい」と題したレクチャーを英語でしてきました。

そもそもは7月末頃、ある先生から『生きている文化遺産と観光 』に書いた内容を英語で話してほしいとの依頼があったたため。英語の発表はまだしも、レクチャーはまったくの未経験にもかかわらず、7月の国際会議で英語力のなさを痛感した直後の話だったため、何事も勉強・経験などと殊勝なことを考えて引き受けてしまった。

』に書いた内容を英語で話してほしいとの依頼があったたため。英語の発表はまだしも、レクチャーはまったくの未経験にもかかわらず、7月の国際会議で英語力のなさを痛感した直後の話だったため、何事も勉強・経験などと殊勝なことを考えて引き受けてしまった。

当日、必死で準備したレクチャーの反応はそこそこ。質疑は(こっちは通訳があったので気楽)それなりに盛り上がったけれど、いまひとつお互いの関心のズレを縮めきれなかった印象。うーむ。

研修生たちは、実はみんな文化遺産行政の担当者であったため(それを知らされたのが当日だった。てっきり学生が相手と思っていたのだ)、彼らの関心は本国で抱えているであろう課題に応える実践的内容にあったのだ(質問もそこらへんに集中した)。いっぽう、僕の基本的関心はどちらかといえば制度の枠からハミ出た自律的な現象にあるので、その点は調整が必要だった。いろいろ反省。

Tags:

インド

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.09.15

| (0)

水の無い高瀬川

水の無い高瀬川

鴨川の大増水からひと月半、今度は雨が少なくて高瀬川が完全に干上がってしまいました。いいことではありませんが、せっかくの機会なので、河床を歩いてみました。

橋をくぐる。

道からたかが1m下がるだけですが、視点の変化がけっこう楽しい。

保育園からの帰りに歩きました。車も通らず安心。チビおおはしゃぎ。

ただし何故か、陶器やガラスの破片がたくさん落ちていたので、水があるときでも裸足で入るのはやめた方がよさそう。

五条通下の空間。さすがに怖い。

五条通が高瀬川を超える橋を五条小橋という。しかし、ほとんど道路と一体化してるので橋があることにも気づかない。が、下からみるとちゃんと橋だ。

五条通以北も珍しく水が無い。

(高瀬川は五条以南で涸れていても、五条以北では水があることが多い。観光的配慮だろう。たぶん五条通の下に水門があるのだ)

Tags:

京都

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.08.31

| (0)

(96〜97年の旅行シリーズはちょっと中断して、夏向けの写真をセレクト)

インドの四方を押さえる四つの聖地「四大神領(チャトル・ダーマ)」の一つ、インド最南端に近いラーメシュワラムにある寺院の境内には、御利益のある井戸水を浴びに、全国からの巡礼者が列をなす。

順番がくると、バケツを持った係の人が大胆に対応してくれる。

写真で水をぶっかけられて沐浴しているのは、はるばるカルカッタから来たという若い女性。傍らに心配げなご主人。

ラーメシュワラムについては、後日補足します。(→その2)

Tags:

インド

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 10.08.20

| (0)

窓の外のアサガオ

窓の外のアサガオ

『高僧と袈裟』が楽しみなヒショです。

昨年の今頃、5階にある事務所の窓の外にはアサガオが咲いていました。

所長が「窓の外に花が咲いてたら楽しいじゃん(横浜風)、日除けにもなるし」といって、ベランダの鉢から頑張って3〜5mも誘引して、写真のように花が咲くまで成長したのですが・・・

この後、紐がぷちっと切れて、アサガオは下の階までデローンと垂れ下がってしまいました。

ネットをつければよかったのですが、それは大げさだろうというのと、思い立ってその日に作業したため、ありあわせのビニール紐を使ったのがよくなかったようです。

空中で咲いてる姿が可愛らしかったので残念でした。

(日除けには全然なってませんでしたけど)

所長は「アサガオは水平方向に伸びてくれないことがわかった。いちいち手で巻き付けて誘引するのが面倒だった。次回は別の植物で挑戦したい」と語っています。

Tags:

ヒショ

事務所

植物

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.08.18

| (0)

」と「11人いる!

」をお借りして帰る。一瞬で読了。