MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

3/2(水)

京都GD邸にて使う(かもしれない)古建具を物色に、クライアント夫妻と井川建具道具店へ。「和知」や「たかはし」をやってた頃以来なので、約10年ぶり。にもかかわらず京都新聞の記事などを見て覚えていてくださりやや感激。

雪見障子や舞良戸、襖などを見てあれこれ検討。襖の出来の良し悪しがなんとなく見えてきた。

玄関にあうサイズの建具がなかなか無いなあ。

御池烏丸近くのカフェで打合せをした後、解散。

帰りに唐長の11代目ギャラリー、伊右衛門カフェによる。銅のカウンターがかっこいいじゃないか。

3/4(金)

GD邸の検討の一環で、ふたたびクライアント夫妻とともに西陣の唐紙「かみ添」さんを訪問。約一年ぶり。嘉戸さんを囲み紙のこと染めのこと、版木のこと、いろいろ丁寧に教えていただく。GD邸で試してみたいアイディアも出る。

嘉戸さん曰く「やったことが無いし、どう変化するかわからないけど、すごいよくなると思いますよ!」。最も試してみたくなるシチュエーションですね。是非やりましょう。

打合せに同行しているチビ2号は、子供をあやすのが上手なかみ添の奥様にずっと抱っこされて、おおむね静かにしていた。ありがとうございました。

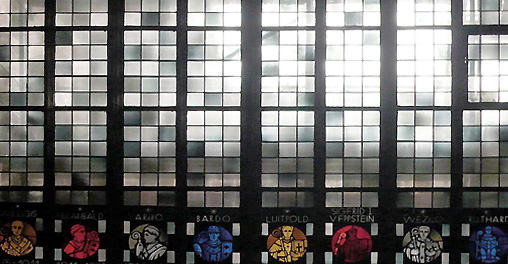

下の写真は、上の写真の襖に使われたトルコ製の版木。元は更紗のプリントに使われていたものという。

これを見て、そうかインド更紗の版木も使えるのではないか、と思い当たる。みんぱくで一緒だった更紗研究が専門の先生から借りられないだろうか・・と思案。

実はいつかコーラムの版木を作り、それを使った襖をつくりたいとも、密かに計画している。

Tags:

GD邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.03.11

| (0)

2/26(土)、27(日)

みやこめっせで開催されたASJのイベントに初参加する。

新聞の折り込みチラシを見て、10年近くご無沙汰の方が訪ねてきてくれたりもした。

2日間通算で100組くらいの来場者の方々と、設計についての考え方やこれまでの仕事について、繰り返し繰り返し話をする。さすがに疲弊するが、この人はどんなことに興味を持っているのか、どう話したら伝わるのか、考え工夫しながらやっているとだんだん反応が変わってくるのは楽しい。

設計事務所の人間は、小売店等のように日常的に大勢のクライアント(候補)と話をする機会があるわけではないので、よい経験になりました。

この二日間、みやこめっせの3階では合同卒業設計展が開催されていた。99年僕らが卒業の時、一時中断していた合同卒業設計展を工繊大の鳥居斉を中心に再起動した。その時は京都の6大学しか参加してなかったのに、今回は19大学という巨大さ。

布野修司先生も1日目のパネリストとして来ていたようだが、タイミング合わずお会いできず。同じく2日目のパネリスト勝矢武之氏とは、26日の晩に軽く飲む。負けずにがんばろうっと。

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.03.10

| (0)

2月半ばから、毎週のように何かと出来事がありつつ、例によってなかなかアップできないまま現在に至るのですが、最近はブログに書いてない事柄の記憶が薄くなりがちなので駆け足で振り返ります。

2/15(火)

午前中から妙に寒気がしていたがそれをこらえつつ、午前GD邸の打合せ、午後NS軒の鉄骨関連打合せと済ませたが、夕方帰ってきた頃にはグロッキー。久々に39度超の熱が出る。インフルエンザだとまずいなと、翌日医者にいったら扁桃炎とのこと。

熱が39度あると、やや目が回る。

40度を超えると(インドでの入院時に一度だけ経験あり)、目を閉じていても、いろんな映像がかつ消えかつ結びて久しくとゞまることなしという感じ。酒に酔いすぎた時にも似ている。

2/17(木)〜

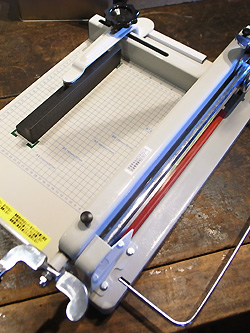

だいぶ復活したので、本棚に収まりきらない本を何とか減らそうと、雑誌や論文資料の一部の電子書籍化(PDF化)、通称「自炊」を敢行する。

必要な裁断機や高性能スキャナーをいきなり買うのは躊躇われたので、「スキャレン」という「自炊」機器レンタルサービスを利用した。裁断機は懐かしの指を切り落としそうなやつ。スキャナ(Scansnap1500)の性能は、紙質によって紙詰まりや二重送りが頻繁に起こるが、まあ満足の性能。A4裏表を3秒くらいでスキャンしてくれるのは素晴らしい。

一週間のレンタル期間中、仕事の合間をみながらザクザク裁断&スキャンを繰り返し、約150冊をPDF化した。それでもダンボール三箱分しか減らなかったのは悔しい。

それなりの高解像度(カラー300dpi、白黒600dpi)でスキャンし、総データ量はおよそ12ギガ。

論文やレジュメ資料の保存には最適と思う。雑誌はまだPCのPDF表示性能が追い付かずやや重い感じがあるが、まずまずの使い勝手。

やや困ったのは、PDFビューワのアプリケーション。マックの場合だけかもしれないが、「Adobe Reader」はページのサムネイル表示が遅く、サクサク流し読みしづらい。マックデフォルトの「プレビュー」はだいぶ軽いが、縦書き(右綴じ)本の見開き表示ができない。そのために結局、いろいろ調べて「ComicViewer」という電子マンガ閲覧用アプリケーションを導入。いいソフトだけれど、アイコンデザインをもうちょっと、何とかしてほしい。

PDFデータは検索できないと価値が半減するので、タイトルと目次くらいは、OCRやウェブ上のデータを拾いつつテキストデータ化しておく必要がある。地味で面倒くさい作業だけど、少しずつやらないといけないな・・。

iPadとかギャラクシータブとか、pdfリーダーが欲しくなってきた。

裁断機はかさばるが、スキャンスナップは買ってもよいかもしれない。

2/19(土)

昨年来、西川英佑氏(元京大、現東工大研究員、薬師寺東塔の修復論で学位)と建築の増改築論に関する研究会を立ち上げようと意気投合し、その第一回が西川氏の尽力でついに開催。

文化財技師の北脇氏や絵画修復を専門とされる田口さん、歴史家の図師氏、RADの川勝氏にも加わってもらい、それぞれ持ち寄ったスライドを披露しながら、あれこれ議論。いろいろな刺激をたくさんもらった。第二回も早くやりたい。

会場は町家を改修し古童具を扱う北大路の葵リサイクルショップ西店。時間の中の建築を考える集まりに実にふさわしい。

スクリーンがなかったので、古い掛け軸にプロジェクターを写す。

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.03.09

| (0)

「オール電化」という言葉が一般的になって久しいです。

当初より、個人的には「いかがなものか?」という思いがありつつも、ちゃんと整理できてなかったので、当たり前のことも含め、ちょっと考えてみました。

(言い訳のようですが、僕自身はまだ「オール電化」住宅に住んだことも、設計したこともまだありません。もし的外れのこと、欠落した視点などありましたら、ご指摘いただければ幸いです)

■オール電化のメリット

オール電化のメリットについては、主に電力供給会社からのたくさんの情報があるが(関西電力、東京電力)、おおむね事故(火事や不完全燃焼など)に対する安全性と、経済性(深夜電力利用、お得な料金プラン)、環境性(CO2排出が少ない)の3点に集約されるようである。

ほんとに安全なのか、経済的なのか、という突っ込みもいろいろあるようだけど、個々の生活スタイルによって左右される部分も大きいと思われるので、ここでは触れないことにする。

とりあえずオール電化には上記のようなメリットがあると認めた上で、それでも気になる点について考えてみたい。

(地球環境うんぬんはとりあえず保留にさせていただきます)

▼ read more...

Tags:

思いつき

| MEMO 雑記・ブログ

, SELECTED 選り抜き

| 11.02.25

| (0)

だいぶんとゆっくり進行していた京都NS軒が、ついに地鎮祭を迎える。めでたい。

ご商売をされていることもあり、祭儀を司るのはゑびす神社の宮司さん。ちょっと間があったので地鎮祭についていろいろ教えて頂いた。

祭壇は南面を正とする(東面がそれに次ぐ)こと(これはインドも同じ。太陽に基づく方位観)。注連縄につける紙の飾り(「しで」というらしい)がジグザグなのは、「雷」を表しているという。雷は雨=水に通じる。つまり敷地の四周を注連縄で結界した上で、そこに水を呼びこみ場を浄めるという仕掛けだ。宮司さんによれば、雨を貴ぶ照葉樹林帯の風土に由来するとの解説。東南アジアや東アジアの古い習俗にも同様のものがあるという。「しで」は「しだれる」に通じるらしい。「したたる」も同源だろう。

じゃあ、四隅の竹も一種の樹木崇拝の名残ですかと聞くと、いやこれは比較的新しいです、室町以降じゃないかな、とのこと。象徴的な意味よりは、竹の使いやすさ(すぐ生えてくる、まっすぐ、軽い等)が先にあって、常緑でめでたいとか、まっすぐで云々というのは後付けでしょうとのこと。

和辻哲郎的風土論と機能主義的解釈が、ほどよく混ざっていて腑によく落ちる。

懐石の振る舞い弁当を頂き、家で昼食。少し酒あり。

確認申請も大詰めです。

町家の改修:京都GD邸(仮称)も、年明けから本格始動してきて、だんだん慌ただしくなってきた。今月頭には、京都市の助成する町家耐震診断を受けた。結果がでるのにだいぶ時間がかかるが、参考になるデータが得られることを期待する。

まずは2月半ばまでに基本設計のだいたいのまとめと概算見積出しが目標。

あいまに造形大の授業の成績採点なども。今年はレポート出題の狙いがうまくはまり、面白いレポートが多かった。詳細後日。

Tags:

GD邸

NS軒

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.02.09

| (0)

仕事用に使っていたイスが壊れた。

割とシンプルなデザインと2万円を切る値段に惹かれて、5年ほど前に買ったノーブランドのキャスター付きイス。

座り心地は悪くなかった。しかしまず1年でキャスターの軸が折れた。ホームセンターで径の合うキャスターを買って交換したが、その後も続々と折れ、結局5個あるキャスター全部を交換した。しかしこの度は、ガスの座面高さ調整機構がアホになって一番低いところから動かなくなってしまったので、買い替えることに。

いくらヘビーユースでも壊れるのが早いんじゃないかと思うが、アルク aRCに行って話してたら「そのレベルの椅子なら5年はいいところですよ」とのこと。そうか。じゃあ今度はちゃんとしたのにしよう。フリーランスは体が資本。ちょっとくらい高くてもいいぞ。そのかわり20年は使うぞ。

定番のアーロンチェアはとても機能的でよさそうだけど、あれはゴツすぎる。イームズのエグゼクティブ・チェアやマネージメント・チェアは憧れるが高すぎる。でも12年保証はすごいな。

可動部から壊れるのは分かっているので、キャスターはまだしもガスの機構はなくていいんじゃないか。そもそも特定の人間しか座らない椅子に(少なくとも手軽な)高さ調節機構はいらない。ところが、きょうびガス機構の無いワークチェアはほとんど無いことが判明。

じゃあ座面調節やキャスターはなくてもいいか、と選択肢を広げて候補に浮上したのが、水之江忠臣の名作S-0507NA-ST(天童木工)。以前マエダ木工の前田君に教えてもらった、前川國男の神奈川県立図書館用にデザインされたという椅子。ダイニングチェアとして売られてるけど、もともと図書館用なんだからデスクワークにも適しているはずだ。

ということで、店頭に置いてる店はなかなか無いので、フタバ家具にわざわざ取り寄せてもらって、試し座りしてきた。

イメージよりやや大きめだけど、座り心地たいへんよし。控え目な曲面のフィット感がすばらしい。小学校の椅子を思い起こさせる生真面目さのただようデザインも◎。コスト・パフォーマンスもずば抜けている。

しかし、仕事用の机高さ720mmにあわせると、ちょっっっと低い。ちょっとだけなんだけど気になるといえばなる。クッションを置いて使うのはためらわれる。背筋をグッと伸ばして使うか…。

他の候補の一つは、ヤコブセンのオックスフォードチェア(ローバック/アームなし/キャスターは選べる)。ネジの高さ調節があるのもすばらしい。注文生産で半年待つという。それはいいけど、さすがに予算オーバー。しかし、いい。20年使うと考えればアリか。そんなにもつのか。それより5000円の無印の椅子に座ってるヒショの許可が降りるのか。

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.01.27

| (0)

ペチャクチャナイト京都#2が終わって、木屋町に出たら大雪。

酔っぱらった夜の雪は、客観的にたいへん危険だけれど、本人はとても気持ちよい。

帰る途中、道路上にときどき、雪が積もっている部分と積もってない部分がハッキリと分かれている場所があることに気づいた。右の写真では、インターロッキングの目地に沿って綺麗に雪が積もって(融けて)いる。

車やモノが置いてあったり、屋根が張り出しているわけじゃない。

おそらく地面の温度か伝導率の差によると思うんだけど、同一素材の道路で違いがでるのは何故だろうか。

地下に水道管や下水管が通ってるから?

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.01.17

| (0)

久しぶりに日記らしい新鮮な更新。

昨晩「ペチャクチャナイト京都 #2」というイベントが木屋町アバンギルドで開催され、プレゼンターのひとりとして参加してきました。

ペチャクチャナイト(公式サイト)は、カジュアルな大人の発表会というのが適切か。何人かのプレゼンターがスライドを使って話題提供(自作とか活動とか考えてる事とかの話)をして、それを肴に酒を飲みコミュニケーションするという集まり。

ミソは「20x20」というプレゼンのルールだ。「1人20枚のスライドを20秒ずつ合計400秒(6分40秒)でプレゼンテーションする」という非常にシンプルなルール。しかし、プレゼン準備の負担が大きすぎず、またしゃべり過ぎで間延びするのを防ぐ絶妙な設定。実際やってみると、1枚20秒というのは、かなりスピーディーでドキドキします。

もともとは建築家のクライン&ダイサムの発案だそうで、東京を皮切りにこれまで世界300都市以上で開催されてきたという。各イベントは、"PechaKucha Night Kyoto"のように都市名を冠している。

重い政治の話も軽い趣味の話も砕けた発見の話も深刻な生い立ちの話も、みんな並べてプレゼン可能という、これぞフォーマット・デザインの力。すごい発明と思う。

で、今回の「ペチャクチャナイト京都 #2」。

観衆が予想以上に多い。100人近かったのではないか。うち7割ほどが外国の方っぽい。ネット上でもほとんど広報されてなかったのに、なんでこんなに集まるのだ。京都在住フォーリナーの濃ゆいコミュニティの存在を感じる。

発表者は9人。僕のネタはインドの「融合寺院」(融合寺院についてはこの記事で少し書いてます)。

作品紹介をしようか迷ったけれど、自己宣伝よりも場が盛り上がる話題を提供する方がよいだろうと判断した。とはいえ、これまで建築系日本人には話したことがあるが、一般のしかも外国人は未知のゾーン。しかも日本語でやるのに。

結果:かなりウケました。

終了後、すごく面白かったよ、と何人かの方に声をかけて頂きました(ウケをとることが目的ではないのですが)。スクラップ&ビルドではない「重ね書き」のデザイン、いわばビルト&ビルド Built&Build なやり方がいいと思うんだけど。というメッセージは伝わったように思います。

他の発表者の方で印象的だったのは、テク能ロジーのJonah Salzさん、バティック染色のフジモトヤスヨさん、書働家の薛翔文さん等。

その後、12時過ぎまでまったりと飲む。アバンギルドは食事がおいしいですね。

次回のペチャクチャナイト京都は5月の予定だそうです。

一般からの応募も受け付けてるので、われこそはという人、オススメです。

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.01.17

| (0)

京都で最も好きな庭の一つ、大原街道沿いにある蓮華寺。

紅葉の季節をのぞけば、人も少なく静かに落ち着ける。

縁と軒、そして柱によって切り取られた名庭はたくさんあるけれど(京都では詩仙堂、曼殊院、円通寺、奈良では慈光院など)、ここでは池が間近にまで迫っている。その水面に覆いかぶさるように、樹々の葉が重なり合いながら茂っている。

そのため建物の中の方に座って庭を眺めると、水面に浮かんでいるような心持ちがする。

雨など降って、水面がさざめきたつのをじっと見るのも、ここならではのよさ。

夏の前後に訪れると、鬱蒼とした樹々の緑に包まれたようになる。

Tags:

京都

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 11.01.15

| (0)

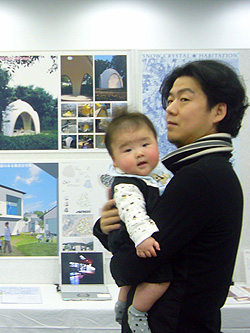

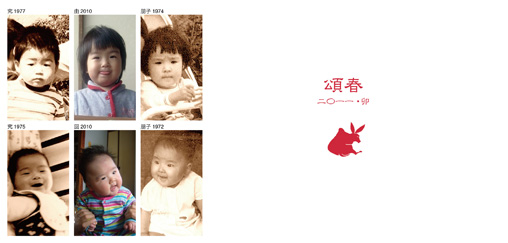

写真上段:左から、2歳頃の父きわむ・チビ1号・母

写真下段:左から、4ヵ月頃の父きわむ・チビ2号・母

(究建築研究室のトレードマークの牛がさりげなくウサギになってます。)

新年あけましておめでとうございます。

昨年は竣工物件こそなかったものの、本が出たり賞を頂いたり慣れないレクチャーをしたり子供が増えたりと、なかなかに実りある一年だったのではないかと思っています。

お世話になった皆様、ありがとうございました。

初詣で訪れた横浜の伊勢山皇大神宮にて引いたおみくじは中吉でした。

「いまさら新しい目標を選んでも無理。かねて積み上げた力が発揮できるところを目指してがんばれ。」(おみくじ文面ママ)

との、やや微妙かつフランクな励ましに従って、精進致します。

本年もご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

Tags:

年賀状

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.01.03

| (0)

チェコ南部の小さな都市チェスキー・クルムロフ。

美しい歴史的街並みは、第二次大戦後と民主化革命後の二度にわたり、主要住民がごっそり入れ替わるという壮絶な歴史を経て今に残されてきたという。

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 10.12.17

| (0)

こんにちは、ヒショです。

肌寒い日曜日の昼下がり、スパイシーでホットなカレーが食べたくなりました。

カレーといえばインド、インドといえば究所長(?)。インド研究者でもある彼は、特別カレー好きではないけれど、3食カレーがひと月続いても平気な程度には好きだそうです(それ大好きと違うのん?)。そこで今回、久しぶりに本格カレーを作ってもらうことに。

下記レシピは、所長のお兄さん(カレー大好き)が入手した某人気カレー店のレシピをアレンジしたものです。インドの雰囲気をしっかり感じさせつつも日本人好みのマイルドな仕上がり。手間をかける甲斐のある味だと思います。ぜひお試しください!

■ 材料

・分量:7〜10人分くらい

・材料費:約2350円(うちスパイス代750円)

① 肉・野菜など

・鶏モモ肉(400g) ・玉ねぎ(4〜5個) ・トマト水煮(1缶)

・ナス(2本) ・丹波しめじ(1パック) ・ブロッコリー(1株)

※野菜は適宜好みのものを

・ヨーグルト(大さじ2) ・コンソメ(35g) ・塩(適量)

・サラダ油(50mL) ・バター(25g)

▼ read more...

Tags:

インド

ヒショ

飲食

| MEMO 雑記・ブログ

, SELECTED 選り抜き

| 10.12.13

| (2)

三条大橋の下に、単管足場とコンパネでできた懸け造りの小屋が出現している(27日朝に確認)。丁寧にブリッジのついた入口まである。

技術といいコストといい、スクウォッターの仕事とは思われないが、なんだろう。

橋関連工事の資材置き場? 休憩所?

Tags:

京都

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.11.27

| (0)

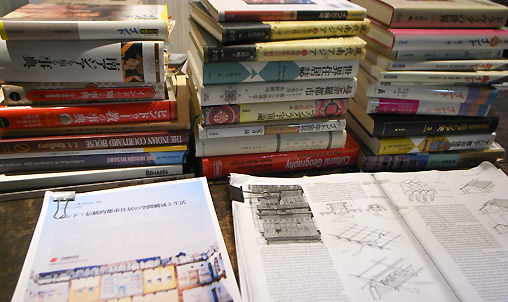

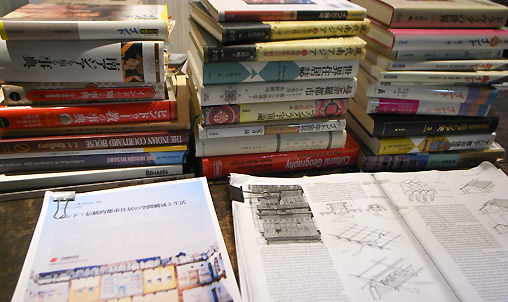

うちの事務所は「建築研究室」と名乗っていることもあり、ときどき研究の仕事もやったりする。ここ一ヶ月ほどは、某大きめの企業から依頼されたインドの伝統的住宅に関する研究レポートに、ずっと取り組んでいた。それがようやく先日脱稿! 肩の荷が下りた〜。机に山積みになってた資料もこれで片付けられる。

はじめはヴァーラーナシー、マドゥライの現地調査資料を中心にまとめるはずが、結局、総論から他都市の事例までフォローし、結構なボリュームとなってしまった。ご満足いただけるとよいのだけど。

というようなレポート執筆の合間に、ウェブを見てご連絡いただいた町家改修の相談の、現場確認に行ってきた。

たぶん昭和初期くらいの築で、少なくとも外見上かなりしっかりしている。町家にしては珍しく広い南向きの裏庭があり、明るい日の差し込む室内が魅力的な町家だ。

住まわれる方も、一度壊したものは二度と取り戻せないのだから、古さと新しさがバランスよく混じり合った家にしたい、という明快な考えをもっておられて、とても共感する。

現状、まず第一案としてプランと模型を作って提案したところ。今後はまだ確定的ではないけれど、是非ご一緒できればよいなと思う。

この間、自分のやってきた仕事を振り返る機会があり、要するに僕は(インドにせよ京都にせよ)、いかにして時間の流れを建築・都市に埋め込むか、というテーマをずっと追いかけていたのだということに気が付いた。そういう意味でも、とてもやりがいのある仕事だ。

ついでに、その近所でちょっと面白い町家の事例を見かけたので紹介。

同時期に建てられたであろう町家が、「町家→看板建築 」の変化過程のサンプルを示すかのように並んでいるのだ。

」の変化過程のサンプルを示すかのように並んでいるのだ。

たぶん、ほぼ原型そのままのもの(左)。

1階部分に木造モルタル箱形の増築がなされたもの(中)。建具がアルミサッシに変わって、戸袋も無くなってる。

で、1・2階全面にわたり増築してほぼ看板建築化したもの(右)。

かろうじて軒が勝っているものの、ここまでくると原型がわからない。

Tags:

GD邸

京都

研究

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.11.24

| (0)