MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

6/11

神戸新開地のアートヴィレッジセンターで開催された全国合同卒業設計展「卒、11」に、島田陽さんとともにゲスト講評として参席。複数大学の有志による展覧会だけあって、レベルはどれも高い。僕の選んだ作品は東京湾の台場跡地を部分的に造成して半地中の結婚式場をつくるという、適度にリアリティがありつつ建築のファンタジーを濃厚にまとった美しいもの。

仙台の日本一決定戦の優勝作品でもあったことを後で知り、やや複雑な気分。

6/12

下鴨の方で行われた服部信康氏設計の住宅のオープンハウスに行く。

密度の高い設計で、いろいろ勉強になりました。

6/14 左写真

京都GD邸現場。大工の高尾さん登場。

もう10年以上のつきあいだけど、一緒の仕事は久しぶり。現場の進行が楽しみです。

6/20 右写真

枚方の第2の案件(リフォーム)の話が持ち上がり、早速現地調査。

既存建物は僕が育った横浜の実家と地区年代が同じらしく、建具や床の雰囲気がそっくり。なんだか懐かしい気持ちに。

茂ったソテツのある植え込みがなかなかよい。

6/19, 20

みやこめっせでASJの建築家相談会。

二日間で100組超の来場あり大盛況。

住宅というのは皆さん本当に違った条件を抱えておられる。

6/23〜26

烏丸六角の関電ショールームでの展覧会『京都2111 vol2』に出展。

造形大での授業とかぶってしまいほとんど会場にいられず。

しかし結構盛り上がったようでよかったです。

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.06.30

| (0)

6月は更新をさぼってしまったので、絵日記形式でまとめてダイジェスト。

5/29

神楽岡にて東京から日暮雄一さんを招いてのスライド会。魅力的な写真・スケッチがあふれだす刺激的なスライドでした。豪雨のため欠席の人もいつつ満員御礼。とはいえ20数名なので、非常に贅沢な会です。はじめての方も多かった。

ジェンネをフィールドにする社会人類学の伊東未来さんも参加して下さり、生活や宗教の習慣・考え方など、建築とあわせて生活の様子が立体的に浮かび上がりました。

震災チャリティスライド会ということで、日暮さんの写真の絵葉書の売上げ、会費は些少ではありますが義援金とさせていただきました。

詳細はもうちょっと別の機会に書きたいと思っていますが。

6/4 左写真

五条楽園が閉鎖してはや半年。このまま切り売りされ駐車場だらけになるのか、あるいは普通の住宅地となるのか。どうすべきなのか。五条楽園の今後について、元お茶屋さんにいろんな人が集まりいろいろ話す。

6/7 右写真

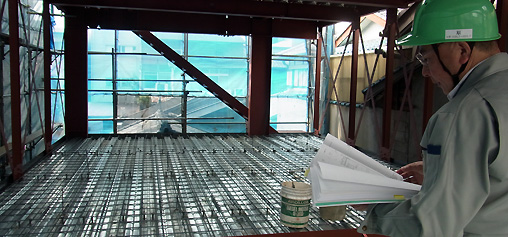

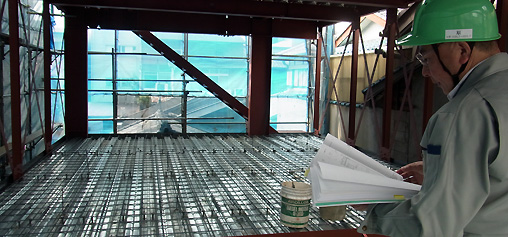

京都GD邸現場、土間となる部分のコンクリート打設が完了。

写真は仮の柱と振れ留めだけど、妙にカッコイイ。こんな柱や梁もアリかもしれない。

6/5

福島の佐藤敏宏さんによる震災・津波の被災地の様子、被害建物の調査・復旧活動などの報告会。

6/8 左写真

京都NS軒現場。外壁のパネルがだいたいおわったあたり。階段上のトップライトがすごい効いている。右写真のような形でトップライトになる。

6/9 右写真

京都GD邸現場。例年より早い梅雨入りと大雨で、屋根工事になかなか取り掛かれずにいたけれど、ようやく屋根を葺き替える。写真はトップライト、ではなく野地板の工事中に光が差し込んでいる様子。

Tags:

GD邸

NS軒

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.06.30

| (0)

獅子の中庭 / Patio de los Leones / Court of Lions

天人花の中庭 / Patio de los Arrayanes / Court of Myrtles

天人花の中庭の側廊壁面

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 11.06.22

| (0)

やや間が空いてしまいまして。

実施図面が山場にさしかかるとウェブの更新が滞ります。

オープンデスク等絶賛募集中ですので、興味のある方は連絡くださいませ。

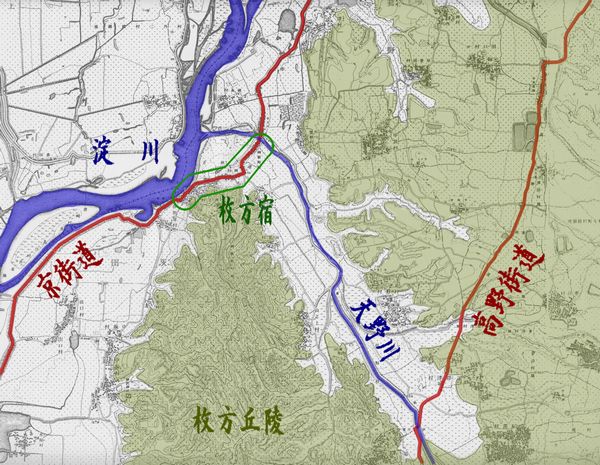

さて4月末より、縁あって枚方での仕事が始まりました(その縁の話はまた後日)。

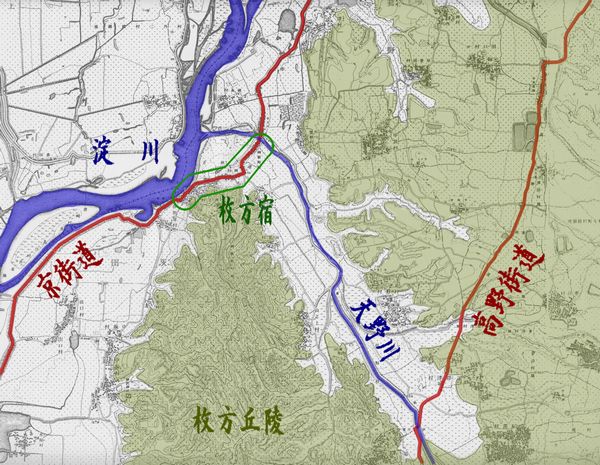

地域主義者としてはまず土地の歴史を押えねば、というわけでにわか勉強をする。

枚方市の中心部は京阪枚方市駅(たぶん)。

枚方市駅は、大阪〜京都をつなぐ旧京街道・枚方宿の中にある。

というか、京阪電車のルートそのものがおおむね京街道をなぞって通っているようだ。東海道の延長である京街道(大坂街道)の宿場町は、伏見宿・淀宿・枚方宿・守口宿の4宿で(あわせて「東海道五十七次」という呼び方があることも初めて知った)、京阪の主要駅ときれいに重なっている。

京街道は、秀吉の伏見築城にともなって行われた一連の淀川水系の改修工事(文禄堤建設)によって、大阪城と伏見城をつなぐルートとして整備された(京都では、この河川改修によって巨椋池が宇治川から切り離された)。

枚方宿は、大阪と奈良を隔てる生駒山系の一部である枚方丘陵が、淀川とちょうど接する点に位置する。陸路と河川の交通・流通の交点としての活用が期待されたのだろう。

もう少しさかのぼれば、枚方には本願寺の寺内町もあった(光善寺)。

寺内町は大阪の石山本願寺と近江・北陸の真宗本拠地とを結ぶ交通の要衝に設けられていたのであり、大阪城は石山本願寺跡だからして、枚方宿の設置はたぶんこの延長上にあるんだろう。

旧街道沿いには歴史的な町家が少なからず残っており、それらを活用したカフェや店舗なども増えつつあるようである。新しい建築にも歴史的町並みを意識したものが見られる(良し悪しはあるけど)。今のところまだ賑わいがあるとは言えないが、うまく育てば枚方市駅前よりもずっと面白い枚方の中心街になる可能性があると思う。

一方、京阪間髄一のベッドタウンとしての機能をになっているのが、市域の大半をしめる丘陵地を覆う、戦後に開発されたであろう住宅地である。

有名なのは(まだちゃんと見れてないけれど)香里団地である。その中に以楽苑という重森三玲の庭園があることは、今回初めて知った。晴・秋に一般公開があるという。

団地以外の部分ではかなりの密度で一戸建て住宅が建て込んでいるけれど、街を歩いていてなんとなく開放感を感じるのは、丘陵地形で坂道が多く、視界が開けているからだろう。

今回の敷地はそんな住宅地の一角にある。

なんとなく横浜の地形にも似ていて(僕の地元の横浜も坂だらけなのです)、ちょっと懐かしい感じがしたのでした。

Tags:

TK邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.05.29

| (0)

京都NS軒もちゃくちゃくと進行。

上の写真は耐火野地板を貼った状態の屋根からの眺め。なんという気持ちよさ。

永山祐子さんの「丘のある家」はこの気持ちのよさを建築化したんだな、とようやく気づく。

左:

3階。(残念ながら)建て方時の温室状態は失われたものの、空間の輪郭がはっきりしてきた。

この建築は各階とも完全なワンルームになっている。この大味なスケールと形の空間の内部を、数寄屋建築の密度で仕上げていくことになる。なかなか楽しい作業だ。

右:

道路側のひさし部分の骨組み。町家形を鉄骨でやるとこうなる。

線材で出来ているので、木造の骨格に似てるといえば似てる。

Tags:

NS軒

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.05.28

| (0)

町家改修のGD邸は、今月半ばに見積り調整がおさまって無事着工。

本格的な解体工事が行われています。

とはいえ仕上げも部分的に残しながらの解体作業なので、いわゆるドカーンバリーンという派手なものではなく、解体屋さんが一人でコツコツ壁を剥がしていくという、わりと地味な解体です。

仕上げを剥がしてみたら、わりと綺麗な土壁が残っていて喜んだり、シロアリの巣立ちに遭遇して唖然としたり…。一喜一憂しながら解体は進みます。

右の写真は防空壕の跡らしい。

Tags:

GD邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.05.27

| (0)

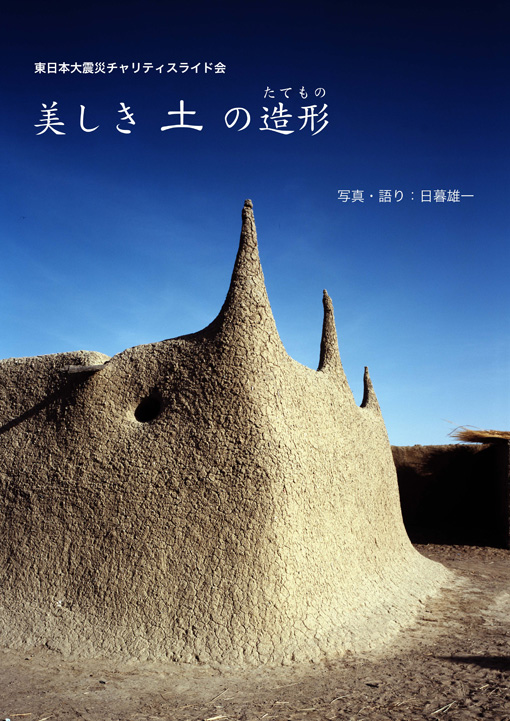

神楽岡のスライド会、今月もやります。29日です。

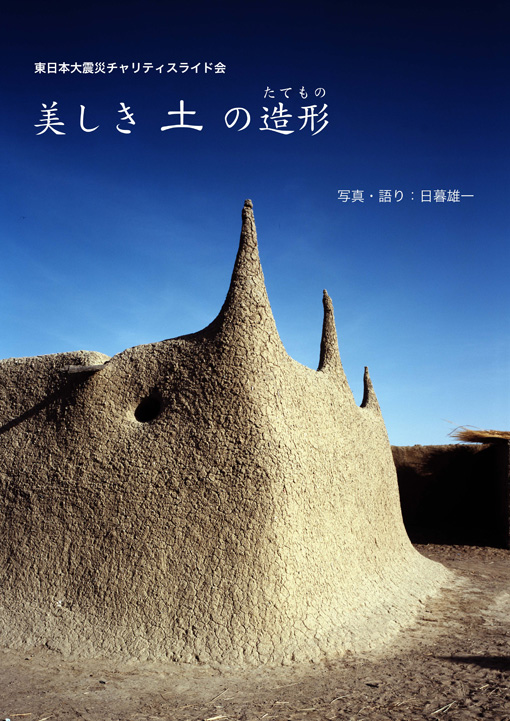

講師は、西アフリカの魅力的な土の建築を撮り続けている写真家の日暮雄一さん。

日暮さんが行う東日本大震災へのチャリティ・スライド会の一環として、

東京からお越しいただくことになりました。

内容については案内の写真を見ていただければ、説明不要かと思いますが…

地面が隆起したかのごとき土の建築群、

そのバックグラウンドとなる風土や人々の生活、建設技術、

撮影時のエピソードなどなどなど、伺えるのがほんとうに楽しみです。

どうぞ奮って、またはお気軽にお越し下さい。

詳細は下記よりご確認ください。

>> スライド会「美しき土の造形(たてもの)」

こちらも是非。

>> 2004年の日暮さんスライド講演会のダイジェスト

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.05.07

| (0)

彫りの深い街並み

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 11.05.02

| (0)

4/17(日)

斜庭の町家が『モダンリビング』誌に掲載されることになり、初夏を思わせる陽気の中、写真撮影が行われました。

住み手のTさん夫妻には、せっかくの休日にもかかわらず、快くご了承いただき感謝です。

左:

編集の臼田桃子さんと写真家の山本育憲さん。時間をかけて丁寧に撮影していただく。

シャッターを切るそばから、無線でノートPCにデータを飛ばして確認しながらの撮影。横から覗き見していると、いままでとはまた違った雰囲気で撮られているようで、仕上がりが楽しみ。

右:

道路際の植栽がだいぶ育ってきた。草(ローズマリー)が溢れ出しているのがよい。

木がもっと育つともっとよい。

建築で作られる街並みも大切だけど、一軒一軒の家が道に面して一本でも木を植えれば、街はずっと潤うのにと思う。

「モダンリビング」といえば、古いですが、池辺陽のケーススタディハウス(石津邸)が思い浮かびます。池辺陽については、10年くらい前にちょっとした文章を書く機会があり、だいたいの著作を読みました。印象的だったのは、戦後の住宅設計について語ったときの、「施主が絶対に満足しない家を建てたい」「人間として日本という国に、最も悲観的な見通しを持つようなモメントに住宅がなるべき」というフレーズです(「庶民住宅をどうするか」『新建築』1954年4月号)。

これはもちろん皮肉も混じった逆説的な言い方なのですが、惰性に流されがちな自分に、住宅の設計ってのはそういうもんじゃないだろ、と喝をいれてくれる言葉として、時々思い出します。

夜には久しぶりに神楽岡工作公司でのスライド会。

畑中さんによる「南ドイツで見たこと考えたこと」は盛況。

神楽岡のサイトで紹介しています。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.04.20

| (0)

4/13(水)

先日部分解体を行ったGD邸の現場にて、解体で見えてきた躯体や下地の様子を確認しながら、大工さんや左官屋さんらと4時間かけてみっちりと打合せ。

単純に骨組みだけに戻してつくり直す方が楽かもしれないけれど、家に積もった時間をリセットすることなく、新しい生活を重ね描きしていきたい、というのが今回のリノベーションの趣旨。なので、予算を睨みつつ、手を加えるところ加えないところ、加えるとしたらどこまで加えるかを一つづつ考えないといけない。

右の写真は、一階の部分解体で剥がした床板。よく見ればいい味がでてるので、どこかに活かせないものかと、捨てずにとって置く。

並行して家具や構造補強についても具体的な検討が進んでいます。

4/15(金)

早くもNS軒の中間検査第2回。各階の床も出来上がってきています。

Tags:

GD邸

NS軒

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.04.19

| (0)

春らしい話題二件。

4/8(金)

友人の上田太一郎氏のバー「うえと salon&bar」がこの日オープンを迎えられたので、GD邸解体作業の埃を落としてから、夜少しだけ飲みに行きました。おめでとうございます。

バーの二階には、何かとお世話になっているpotitek 戸田さんのギャラリーがある。

土壁をベースに木部を栗とタモでまとめた、とても上品な落ち着きのある空間は、見習うところが多い。

店の内外にお祝いの花が見たことないくらい溢れていたのは、お二人の人柄を表すものでしょう。僕は花を贈る柄ではないので、お祝いの気持ちを込めて杯を重ねよう。なんちて。

チビが生まれてから飲みに出る機会がぐっと減ったものの、友人が京都に来た時などには連れだって行きたい場所ができました。三条東山界隈で、龍門からうえとへ、なんてコースは結構いいかもしれない。

4/9(土)

昨年に引き続き、荒壁を廻る家での落語&朗読&花見の会にお邪魔する。

( >> 昨年の様子。今回の写真は合成じゃありません)

落語は二口大学さん「幾代餅」。傾城に誠なしとは誰が言うた。いい話だ〜。

朗読は広田ゆうみさん。 別役実 の「二人の紳士」「工場のある街」「迷子のサーカス」。目をつむって聞いているとファンタジックな情景が思い浮かぶ。「二人の紳士」のようでありたいねえ。

の「二人の紳士」「工場のある街」「迷子のサーカス」。目をつむって聞いているとファンタジックな情景が思い浮かぶ。「二人の紳士」のようでありたいねえ。

花見は疎水沿いに咲きほこる桜をバルコニーから満喫。というのは嘘。酒と話でほとんど見てない。

この日もたくさん方と楽しい時間を過ごすことができました。Kさんご夫妻に感謝。

Tags:

荒壁廻家

飲食

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.04.18

| (0)

町家改修の京都GD邸は、現在見積調整の佳境に。

並行して、躯体や下地の状態をより精確に把握するための、部分的な解体工事を行いました。この家はたぶん昭和10年頃の建設で、その後何段階かの改修が施されている様子。その改修の地層を剥がしていく作業です。

上:

一階の畳をあげ床板を開けていく。基礎は束石。

床下は乾燥していて状態は悪くない。しかし改修時の施工があまり丁寧ではなかったようで、床は全体をつくりなおすことにしました。

左:

ベニヤを剥がしたら、真壁の土壁が出てくるとは予想してたのですが、意外や大津壁が登場。柱は塗りがかかっている。壁の状態もそんなに悪くなく、味があるといえばある。が、そのままで使うにはちょっと苦しいかな。

ここの土壁を観察すると、少なくとも2度大掛かりな改修がされていることがわかった。

右:

天井を剥がすと、今度は立派な大和天井が出現。ベンガラで綺麗に仕上げてあり、梁や板の状態も良好。これは嬉しい予想外で、このまま使うことになった。

左:

プリントベニヤにあった、かつてこの家に住んでた女の子が描いたと思われる落書き。なかなかのセンスを感じさせる描線です。柱のあちこちには、背比べの傷がたくさんありました。

右:

で、そのベニヤをはがすと煤で真っ黒になった壁が。

どうやらここは火袋(竈の上にある煙抜き用の吹き抜け)だったところで、後の改修でそこに階段を作ったことがわかった。

とすると通り庭の位置もだいたい推測できる。原型がだんだん見えてきた。

上:

では、元々の階段はというと、ここにあったことが壁の様子からわかる。

(階段の側面についている斜めの板の痕跡です)

竹小舞・荒壁・中塗・上塗りと、仕上げサンプルを示すかのような壁面が面白い。

これはこのまま残したいなあ。だめかなあ。

左:

2階の床板は、板厚が2cmほどあり幅も広い立派なもの。これはそのまま使える。

畳の下には必ずといっていいほど新聞紙が敷かれていて、その日付から畳替えの時期がわかる。これは1990年だったので、そんな昔ではない。

前に調べた町家では、「満州国建国」=昭和7年の新聞が出てきて驚いたことがありました。

右;

一階床下から出てきた不思議な構造体。

レンガを積んで内側を漆喰で仕上げてある。明らかに耐火の仕様だ。

囲炉裏? 職人の作業用の炉? 隠し金の保管場所? などといろいろな意見が出たのですが、事務所に戻って調べてみると、どうやら昔の掘りごたつの跡のよう。この中に炭を置いて使っていたらしい。

Tags:

GD邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.04.15

| (0)

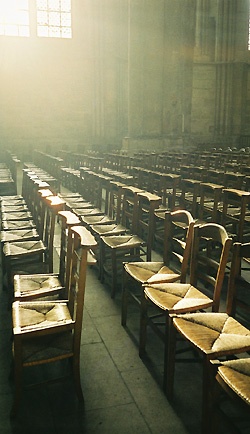

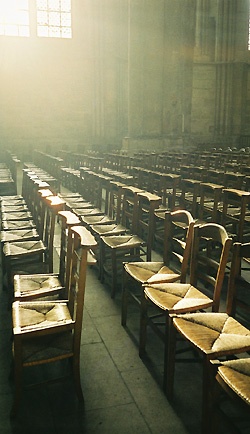

これぞゴシックというランス大聖堂。

これぞゴシックというランス大聖堂。

訪れた時には知らなかったけれど、ランス大聖堂は第一次大戦の空爆で壊滅的な被害を受けたところから修復されたものであり、その作業は今なお続いているのだそう。

建築は残るのではなく、残る価値のあるものが残される、ということを思う。

さて、ランスはシャンパンの町としても有名で、たくさんのワイン蔵があるそうだけど、当時はそんなことまっったく知らず。大聖堂を半日がかりでスケッチして満足し、町を去ってしまった。悔しい。

下の写真はランスと関係のない、パリの公園でのスナップ。

背景に石の街並みがたっぷりあると、鮮やかな色を使いたくなるのは分かる気がする。

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 11.04.14

| (0)

先月末、京都NS軒の鉄骨建て方が行われた。

約6m×13mの内部空間を無柱にして、なおかつ壁の中の柱を100mm角という木造スケールのサイズにおさえるという主旨の設計。そのため、前面にごっついめの柱が鳥居のように出現している(構造設計は門藤芳樹氏)。

ぶっとい柱の足元はRCの基礎に埋まっているのに、全体が組み上がるまで、柱はゆあーんゆよーんと揺れまくり。鳶職はそこを素手でリスのように登っていく。幅100mmしかない平均台みたいな梁の上もひょいひょい。クレーンを使っているものの、これだけのサイズと重さの鉄骨を、5人で組み上げてしまうのは、眼の前で見ていても信じがたい。

動きにほとんど無駄がない。

右写真はほぼ全体が組みあがったとこ。ごっついようだけど、壁ができていくと街並みにしっとり馴染むはず。

3階レベルに登ってみる。

瓦屋根だけが切り取られて見える風景が妙に新鮮です。

こういうシーンを見てると、いっそ温室のように全面ガラス張りで仕上げてしまうと気持ちいいだろうなあと思う。その中に植物わさわさ生やして、木陰もつくったりして。

都市内温室というのは、ずっと実現してみたいと思ってることの一つなのです。

Tags:

NS軒

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.04.13

| (0)

ひさしぶりの神楽岡スライド会、やります。

講師は、昨年度、文化庁新進海外芸術家派遣による

ドイツでの一年の研修を終えられた畑中久美子さん。

神楽岡でのスライド会は2004年以来の2回目となります。

ドイツの環境共生建築の話はもとより、

事務所での仕事のスタイルや、旅のおはなしなど

さまざまな興味深い話題が伺えると思います。

どうぞ奮って、またはお気軽にお越し下さい。

詳細は下記よりご確認ください。

>> 神楽岡工作公司:スライド会「ドイツで見たこと考えたこと」

| MEMO 雑記・ブログ

| 11.04.02

| (0)

「オール電化雑感」の続きをまとめて載せてしまいます。

「その1」をアップした時に全部用意してあったものの、その後、大震災とまだ進行中の原発事故、計画停電などが起こり、続きを載せるのをためらっていました。

内容に問題があるとは思わないけれど、多くの人々が必死で最悪の事態を食い止めようとしているこの最中に、原子力や電力利用についての批判的な(という程大げさでもないんだけど)事をあえて載せたくない、そんな尻馬には乗りたくない、と思ったのでした。

とはいえ、おそらく半年一年後には電力や原子力に関する世論は驚くくらい転換していると思われる(まだ緊急事態を脱していないので控え目だけれど、そう期待したい)。その前に、震災以前のやや脳天気なテキストを残しておくのもちょっとは意味があるかと思い、載せることにした次第です。原発を横目に気にしつつも声もあげず手も動かさず日常的に電力をじゃぶじゃぶ使っていた僕のような人間にも、この事態に対する責任の一端はあるのですし。

以下、「オール電化雑感」のその2〜4です。

原子力に対する立場を鮮明にすることを避け、「効率」の話にしようとしているところが、今から読み返すとこざかしい・・。

「オール電化雑感」 (執筆11/02/23)

その1 オールモスト電化

その2 電気→熱はもったいない

その3 オール電化は政治的判断

その4 エネルギー一元化ということ

▼ read more...

Tags:

思いつき

| MEMO 雑記・ブログ

, SELECTED 選り抜き

| 11.03.29

| (2)