MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

2009/2/16〜22

2/17:

工務店での打合せ帰りに、文椿ビルジングのニュートロンへ。当研究室秘書の友人であるという大舩真言さんの個展をのぞきにいく。(今回見た)彼の作品は、即物的に表現すれば、彩度の低い青を中心とした岩絵具や泥絵具を和紙の上に厚く塗ったものだが、鉱物質を含む絵の具が光をいろいろに反射し、絵の具の塗りの厚さが絵に陰影を与えるため、視線や光の角度により様々に表情の変化があるのがとても楽しい。

蝶の羽根の構造色、あるいはジョードプル Jodhpurの街の写真などを思い浮かべた。建築空間とのインタラクションもすでに試みられているようだが、いつかご一緒できるといいなと思う。

2/19:

午後、京大桂キャンパスに所用あり、ついでに卒業設計展をのぞく。どの作品も、僕らの頃より模型のサイズが数〜十倍になっていることに、まず驚いた。作品としては、「ワサーッとした複雑な集合形態」という言葉で表現できそうなのが半分くらいあった。そういうの、僕も学生の頃(今もだけど)すごくつくりたいという思ってたので、みんなこんなのつくれるんだ、すげー、と素直に思った。反面、形の面白さが先行してて、「なぜその形か」という意識が薄そうなのは気になったのだが…、今は雑誌に載ってる作品見てても、そんな問いが発せられる雰囲気じゃないもんなぁ。

2/22:

午後から、門藤芳樹氏が構造設計を担当したという奈良の物件(設計:Ninkipen!)のオープンハウスにお邪魔する。煙突状トップライトとか大・中・小の裸照明とか屋上に出るちっちゃな窓とか、ひとひねりある細部のデザインが印象的だった(オープンハウスの写真は人の家なので載せていいか悩みますが、工務店さんのサイトにありました)。石膏ボード+塗装の壁を、漆喰壁のように見せる納まりも面白かった。天井高の異なるボックスをズラしながら連続させるという空間構成については、事前にその空間体験を予習(想像)していったのだけど、実際に受けた感覚は予想とちょっと違った。のは何故だろうというは、今後の宿題。

Tags:

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.02.25

| (0)

先月末ひさびさに民博の研究会に参加して、インド議論をしてきました。チャンディーガルに行こうかなぁ

先月末ひさびさに民博の研究会に参加して、インド議論をしてきました。チャンディーガルに行こうかなぁ

前回は、ちょっとした思いつきで始めたバラナシ表記問題にだいぶのめりこんでしまった。結構な時間も使ってしまったので、折角だからどこか雑誌に載せてもらえないかと打診したら、可能性ありとのこと。やったあ。

2009/2/16〜22

T邸のVE(コストと設計のバランス調整)による変更点をふまえて、構造関係の伏図(こんなの)や矩計図(こんなの)の修正にかなりの時間をかける。基礎、土台から床、小屋、母屋までの各伏図を全部検討しなおし。

梁の太さとかは、最終的には大工さんの経験的判断を尊重することになるが(今回構造設計は入ってないので)、勉強も兼ねて、すべての寸法まで細かく検討する。プレカット屋さんには結構な手間をかけさせてしまったかもしれない。

2/21:

事務所にてT邸打合せ。約3ヶ月に渡る見積もり調整を経て、工事金額が決定した。長かった。確認申請をはじめ、着工に至るまでの関門もまだ残っているけど、予算が一応おさまることになったので、まずは一安心。

夕方、森田一弥氏来訪。近所のカフェで2時間ほど神楽岡の今後の運営などについて。顔をつきあわせて話し合うと、それなりにアイディアが出るもんだ。元気も出る。

電車の中と寝る前の本は、『薔薇の名前 』(最近映画を見た。面白いけど重厚で陰鬱な中世キリスト教世界にややげんなり)。『わが子に教える作文教室

』(最近映画を見た。面白いけど重厚で陰鬱な中世キリスト教世界にややげんなり)。『わが子に教える作文教室 』(自分の作文の勉強にもなる。作文の練習に文学性や倫理性を求めてはいかんという話が説得的)。

』(自分の作文の勉強にもなる。作文の練習に文学性や倫理性を求めてはいかんという話が説得的)。

Tags:

T邸

映画

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.02.24

| (0)

アンコール(・ワット)遺跡群の一つ「タ・プローム」は、神楽岡のトップに載せている場所が有名であるが、その周囲にもこんなキッコロというか年老いた王蟲みたいのがゴロゴロしている。(王蟲のリンク先すごいです)

二十歳の時、アンコールを訪れて言いようのない衝撃を受けた。今となってもうまく言葉にならないのだけど。

「廃墟のロマンチシズム」、もある。

「建築と自然の一体化」と言うと陳腐だが、やや近い。

でもそれは、建築が物理的に緑に覆われていることとはちょっと違う。

建築のことを考える時いつも気にかかるのは、「人間が形あるモノを作ってしまうこと」に対する罪悪感、と言っては大げさだが、一種の後ろめたさである。

だからあれこれモノを正当化・合理化する方策を考えるのだけど、結果できあがったものは、何だか個人の思い入れやら理屈が前面にテカテカ見えてしまって、ちょっと恥ずかしいことが多い(自分のつくるものについても、人のものを見ても)。

しかし建ってから長い時間が経った建築には、不思議とそれが薄れる。

廃墟になると、その痕跡だけがかすか残ってむしろ魅力的に転じるが、まだ足りない。

写真のように地面に溶け込むような段になって、ようやく、

「人間が形あるモノを作ってしまうこと」の罪(?)が許されたように見えるのだ。

こう書いていたら、なんだか青年から老境に至る人生みたいだ。

年をとる以外の方法で、その境地に近づきたいんだけどね。まだテカテカである。

Tags:

カンボジア

植物

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.02.04

| (0)

"ARTICLEs"の方に、むかし建築学会の雑誌に書いた、ヴァーラーナシー Varanasi の「死を待つ人の家」の話を載せました。

私にとってヴァーラーナシーは、修士以降ずっと研究のフィールドにしている馴染みの深い都市なのだけれど、この都市について、つねづね不満というか不便に思っていることがある。

それは、ヴァーラーナシーがインドの一大聖地にして世界的観光地であり、かなりの知名度をほこる都市(日本でいう京都の存在に近い)であるにもかかわらず、都市の呼称にバラツキがありすぎる点だ。

(ヴェネチア/ベネチア/ベニス、など同様の事例はよくあるけれど、ヴァーラーナシーの呼称の振れ幅はその比ではない)。

アルファベット表記では、Varanasi(これが公式の「名称」)、Banaras、Benares と三種類ある。これは時代に対応した呼称なので(詳しくは、こちらの※1を参照)、まあよい。スペリングもそれぞれで一定である。問題はその日本語表記(読み方)だ。

「外国語の日本語表記」問題については、これまでに様々な議論がなされているが(たとえば)、ここでは、どの呼称が「正しい」かという点はさしあたり問題としない。そもそも現地で一般的な呼称にさえ、Varanasi と Banaras の二つがあるからだ(Varanasiはサンスクリット語、Banarasはウルドゥー語がもとになっている。Benares はその英語版)。

なので、以下では、呼称のバラツキの実態把握、またそれへの対応、という点にしぼって話をすすめたい。

では実際にどのような日本語表記が見られるのか。

まず、南アジア研究者必携の「南アジアを知る事典 」や、大手メディアでの表記は、下記のとおりだ。

」や、大手メディアでの表記は、下記のとおりだ。

(《》内は、そこで「別名」としてあげられてるもの)

「南アジアを知る事典」平凡社:

ワーラーナシー《ヴァーラーナシー、バナーラス、ベナレス》

「地球の歩き方 インド編」ダイヤモンド社:

バナーラス《ヴァーラーナスィー、ベナリース、ベナレス》

「アジア古都物語:ベナレス」NHK:

ベナレス《ワーラナーシー、バラナシ、バナーラス》

「Wikipedia」WEB:

ワーラーナシー《ヴァーラーナスィー、バラナシ、バナーラス、ベナレス》

「ガンジス河でバタフライ」テレビ朝日系列:

バラナシ

それぞれ第一にあげる呼称は、みごとにバラバラである。アルファベット表記3種のどれを採用するかの違いに加え、子音の表記、「ー」(長音、音引き)の位置などに相違が見られる。表記には相当注意を払っているはずの大手メディアでさえ、こうであるから、個々人による表記の振幅は推して知るべしである。

どの表記も音感はどれもだいたい似た感じのため、話をする分にはあまり気にしなくてもよい(だからよけい混乱する)。しかし、インターネットで情報を集めようとする時に、「ワーラーナシー」で調べるか「バラナシ」で調べるかでは、得られる情報には結構な差が生じるのである(詳細は後述)。学術的な文献資料を探す場合でも、状況それほど変わらない。分野ごと、研究者毎に少なくない表記のバラツキがある。

(私は自分の博士論文執筆にあたって、少なくとも日本語の文献については、この都市に関連する論文・書籍をほぼ全て押さえたつもりでいる。しかし、このような事情があるゆえ、網羅しきったとは断言できない。)

このような状況は何が問題だろうか。

第一に情報を求める者にとって、不便である。

例えば「ベナレス」と呼ばれる都市について、一般的事柄より少しでも込み入ったことを知りたいと思ったら、英語表記3種に加えて、「バナーラス」や「ヴァーラーナシー」「ワーラーナスィー」などなど無数のキーワードでも検索しなければならない。

第二に、情報を発信する者にとっても不具合がある(上記と逆の視点)。

せっかく論文や書籍・ブログなどで、「ヴァーラーナシー」について何らかの情報を発信したとしても、「バナーラス」や「ベナレス」「バラナシ」しか知らない人には、届かない可能性が高いからだ。

追記:

というようなことを考えた小論を、「Varanasi, Banaras, Benaresと呼ばれる都市の名称のカナ表記:Google検索を用いた表記バリエーションの実態調査」として、『形の文化研究』Vol.5(2009年9月)に発表しました。

Tags:

インド

研究

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.01.30

| (0)

年が明けてから年賀状しか見てないと思われてもなんなので、仕事の話も。

上の写真は、現在見積もり調整中の住宅の1/50模型、ほぼ最終版。

計画敷地は景観条例の対象地区で、屋根は3.5〜4.5寸勾配(約20度前後)に日本瓦が必須で、軒の出60cm、けらばは30cmを出すこと等、デザインコードはかなり厳しめ。道路斜線制限なども重ねると、建築の輪郭については、(セットバックさえしなければ)ほぼ自動的にいわゆる伝統的京町家の形になってくる。なるほど、よくできていると感心した

感心はするが、鰻の寝床敷地が多い京都市街で、30cmなどという中途半端な「けらば」をつけてどうするのか。周囲がみんな基準にしたがって建て替えたら、家と家の間に60cmの隙間ができることになるが、これぞほんとの鰻の寝床のできあがり、ではないか。どういう意図だろう。

景観政策にはどちらかというと賛成の意見なんだが、あと、マンションの1,2階に瓦の庇をつけさせるのはやめて頂きたい。個々のデザインには良し悪しあるけれど、あれをもって「景観に配慮している」と言われると、戸建住宅を必死で設計してるこちらはバカバカしくなってしまう。本気で景観形成を誘導するなら、容積率のゾーニングをもっときめ細かにやるのが効果的じゃないですか(マンションやテナントビルを建ててよい場所とそうでない場所を分けろ、ということ)。

そんな条件もふまえつつ、この住宅の設計では町家の基本構成を踏襲しながら、構造壁の配置や奥庭の形状に工夫を加えることで、「ありそうでなかった」空間づくりをねらっている。

景観条例に規定は無いが、街並みを乱す大きな要因と考えるセットバックを避けたため、プランニングには結構苦労した。一方で、通り庭形式というのは非常に良くできたスタイルだとも実感した。特に人の動線だけでなく設備の動線を兼ねると、各部の納まりが非常によいのだ。

さて現況は、先日工務店さんから第4回見積りがあがってきて、かなり頑張ってくれてるものの、もう一歩という段階。後はこちらの努力か。

本日は、施主氏とともに床暖房機器の営業の方と打合せ。宮崎駿監督の自邸の工事にも入ってたとかで、話の流れでその資料も見せてもらった。監督から設計事務所に毎日のように送られたという自邸のスケッチなどもあって、施主ともども大興奮。窓の開き方とか細かなスケッチがたくさんで、コピーでいいから本気で欲しくなった(営業ツールとして破壊力抜群だなあ)。

ちなみにその営業の方が監督にもらったサイン色紙には、トトロが床暖パネルを敷いてる絵が描いてあった。大工さんがもらった色紙は鉋を持ったトトロ。宮崎監督の人柄とともに、現場はさぞ楽しげな雰囲気だったんだろうな、と伺われた。

Tags:

T邸

京都

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.01.17

| (0)

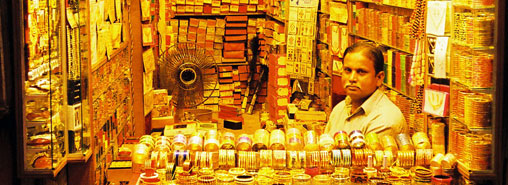

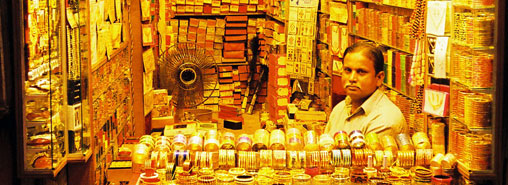

「派手にもほどがあるんじゃないですか」と申し上げたいが。「成金趣味」と一蹴するのも簡単だが。

もし「金に糸目はつけぬから、これだけの装飾密度で設計してくれ」

と言われたら、それはなかなかの難題であろう(でもやってみたい)。

倦まない持続力やバランス感覚とともに、密度と調和の中に自律的変化を生み出す一種のデザインシステムの開発が必須に違いないからだ。

さらに「人はなぜ装飾するか」という問題も考えると面白いのだ。

建築における装飾について、数年前に思うところを「装飾と住居」という一文に整理したことがある(ルドフスキーの『みっともない人体 』や、鶴岡真弓

』や、鶴岡真弓 ・竹村真一

・竹村真一 の議論に影響を受けて書いた)。

の議論に影響を受けて書いた)。

装飾は、人間にとってと同じように建築にとっても、かなり本質的なはず、というのは今後じっくり展開させたいテーマの一つ。

Tags:

タイ

装飾

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.01.14

| (0)

現在京都で進行中の住宅設計が大詰めを迎えつつある。

相見積もりを経て工務店を決定し、最後の見積もり調整段階に入った。

本日も事務所にて施主と、どこをどうシェイプアップするか、みっちり4時間の打合せ。

1月中に決着し、2月から着工できるとよいのだが。

さて、今年初めて、もらった年賀状の中から「お気に入り」を選出する、ということをやってみた。

何年か前の旧正月に、鈴木成文先生宅の餅つきにお邪魔した際、先生が年賀状の優秀作20選を部屋に展示されているのを見て、これはいつか自分でもやってみたい、と思っていたのを、ようやく今年実行に移したのだ。

その前に、年賀状制作に創意工夫をこらす人は少なくないが、それは何故だろうと考えてみる。

まず第一に、年賀状を儀礼的挨拶以上のコミュニケーション・ツールと考える人は、当然、力をいれるだろう。

まず第一に、年賀状を儀礼的挨拶以上のコミュニケーション・ツールと考える人は、当然、力をいれるだろう。

年賀状には、デザイン(既製年賀状の選択も含む)・筆跡・テキストもろもろを通して、差出人の人柄がかなり滲み出るからだ。名刺にも似ている。

第二に、年賀状ならではの特殊性としてあげられるのが、「年賀状は他の多数の年賀状と同時に読まれる」という事情である。

年賀状は、意識的にも無意識的にも、常に他の年賀状との比較にさらされているのである。

私がある知人に年賀状を出したとする。

その知人は200枚の年賀状を受け取ったとする。

私の年賀状は、その他199枚の年賀状と束ねられ、テレビのお笑い特番を横目で眺めながらコタツでおせちをつつきつつお屠蘇でちょっといい気分な知人(独身)のもとへ配達される。

彼は、「来たか来たか」とちょっと嬉しげに心の中で呟きながら、その束をポストから取り出すとコタツに戻り、丁度ひざに飛び乗ってきた愛猫の背を撫でつつ、あぁあいつ(昔の彼女)にも子供ができたか、俺も今年は彼女くらいつくらないとな、などと目を細めながら、積み重ねられた年賀状の束を1枚ずつめくり、目を通していく…

などという、えらく典型的に昭和的な正月を私の知人が過ごしているかどうかは知らないが、文字通り「目を通す」という表現にふさわしい年賀状の閲覧方法。1枚あたりの「目通し」所用時間は、長くて1分程度、へたをすれば数秒というのが、一般的であろう。

そんな状況下にあって、できれば自分の年賀状にはしばし目をとどめて欲しい、と思うのは人情であろう。

一年に一度、年賀状だけのやりとりの人もいる。数秒で流されて、内容も印象も記憶に残らないようでは寂しいではないか。

また、建築を含むデザイン関係の人間にとっては、自らの特技や職業性を活かしたりアピールするまたとないチャンスでもある。営業的な意味合いを含む場合もある。まかり間違っても「あらこの人デザイナーとかいうわりに年賀状はダサいのネ」などと思われては大変だ。

つまり年賀状は、一種のコンペ的要素を備えたコミュニケーションであるといってよく、それこそが、ある種の人たちが、ついつい年賀状制作に熱を込めてしまう理由なのではないか、と推察するのである。

(「コンペ的コミュニケーション」には、他に集団面接や合コン等も該当すると思われる)

コンペとコミュニケーション、どちらに重点をおくかは、人それぞれである。

しかし、10cm×14.8cmの二次元に表現するという共通フォーマットが、差出人の意図にかかわらず否応なくコンペ的要素を煽っている。干支という共通の「お題」まである。

ともあれ、熱の込もった力作年賀状を、受け取った当日目を通しただけで死蔵してしまうのは、実にもったいない。

失礼といってもよい。

優れた、あるいはお気に入りの「作品」は、個人的に褒め称えた上で表彰し、末永く1年間掲示の上、鑑賞しようではないか。

というのが、長くなったが企画の主旨である。

例によって前置きが長くなったので、肝心の年賀状は次回である。

Tags:

年賀状

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.01.10

| (0)

遅ればせながら、謹賀新年。

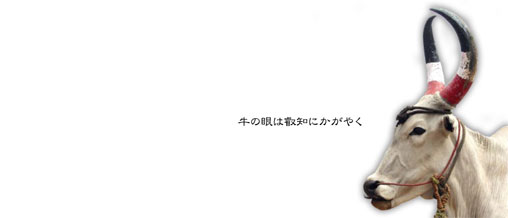

今年の年賀状は、丑年ということで写真選定に力が入ったけれど、おもて面は子供に占拠され、牛は宛名側へ。

曼荼羅都市 ・マドゥライで出会った、角の彩色に飼い主の愛情を感じさせる牛。

・マドゥライで出会った、角の彩色に飼い主の愛情を感じさせる牛。

一文は、高村光太郎の『牛』より。

ちなみに以下のように続きます。

その眼は自然の形と魂とを一緒に見ぬく

形のおもちゃを喜ばない

魂の影に魅せられない

うるおいのあるやさしい牛の眼

まつ毛の長い黒眼がちの牛の眼

永遠を日常によび生かす牛の眼

・・・

(「正直な涎を持った大きな牛」というフレーズと迷ったが、新年早々よだれというのも何なので、上文を採用)

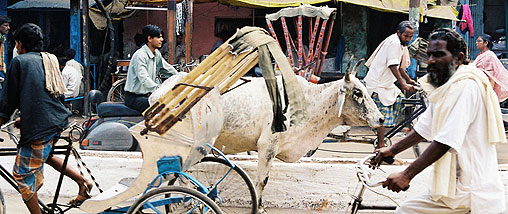

高村光太郎の牛もよいのだが、印象的な牛の描写で思い起こされるのは藤原新也の『牛歩来』(「印度動物記  」所収)。

」所収)。

素肌の胸に触れる牛の鼻先の感触を、金子光晴の「唇にふれる唇ほど、やわらかなものはない」(原文は「唇で」)という一文を借りて、表現するのである。

ぞくぞくする。

人間が失った自然性を牛に投影するという構図は、上記2作品や有名な「十牛図」をはじめ、牛をテーマとする作品に多く見られるようだ。

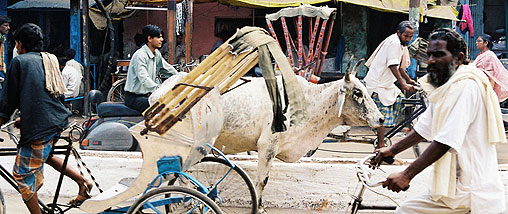

僭越ながら、僕自身もインドでの調査の際、思いつきではじめた牛の一日密着追跡調査(丸6日6頭やった)を通じて、その構図を体感するような経験を得た。おおげさに言えば、それは、都市の中にありながら牛を媒介として悠久の時空にトリップするような感覚なのだ。

(昨年末、「建築ジャーナル」誌の山崎氏から機会を頂き、その時の体験を『インドの牛は都市のエアポケット』というささやかな一文にまとめることができたので、ほとぼりが冷めたらここにも載っけてみたい)。

牛はいいぞ、という話。

Tags:

インド

年賀状

牛

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.01.07

| (0)

オムツはさておき、元旦には家族揃って横浜の三溪園へ散歩に行った。

写真は臨春閣(上)と聴秋閣(下)。残念ながらこの季節はどちらも中に入れず、池も枯れてて、今ひとつ味わいきれず。次回に持ち越し。

聴秋閣の真白い障子が、枯れた木々の中にぼんやりと浮かび上がっている様子は、なかなか新鮮であった。雨降ったら大変そうだが。

鶴翔閣の玄関部(車寄せ)。木造らしいというべきか、らしからぬというべきか。細身かつ大胆なつくり。

臨春閣の建具裏で冬ごもりしてたフタホシテントウの集団。

Tags:

横浜

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.01.06

| (0)

年末30日より帰省。

子連れで初の遠出という親の緊張をよそに、生後4ヶ月のチビは新幹線で爆睡。

このたびの帰省中、チビは普段の布オムツに代えて紙オムツを装着していたのであるが、紙オムツの性能にいまさら驚いた。いつもであれば上着までシットリ濡らす小便が、一滴の漏れもなくポリマーに吸収され、しかも表面サラサラ。広告に偽りなしの恐るべき吸水力である。

こんな吸水性のよいものをデリケートなお肌に密着させてて大丈夫だろうか、という不安は残るものの、この威力では、洗濯に手間のかかる布オムツが駆逐されるのも、むべなるかな。

しかし、紙であろうと布であろうと、いかに吸水性に優れようとも、ギャザーが発達しようとも、オムツというものには構造的な欠陥があるのではないか、と、チビのウ○コまみれの股間をみる度に思う。それは、あれだけのブツを、皮膚表面わずか10〜20mm程度の狭小空間でせき止めようという発想である。21世紀にもなった今日、オムツにかわる装着型排泄物処理(収納?)装置が、そろそろ開発されてよいんじゃないか。NASAの仕事だろうか。

Tags:

思いつき

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.01.06

| (0)

石窟寺院そのものではなく、その入口を覆う楼閣群に注目する。

左右に削り残した崖の間に木造建築がはめ込まれているが、

一見、懸崖から木造建築が産まれ出てくるような動感がある。

斜面に柱をひっかけただけの渡り廊下もチャーミング。

崖を彫り込んだだけの石窟よりもむしろ、

その前に掛け渡された建築に魅力を感じるのは何故でしょう。

Tags:

中国

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.01.05

| (0)

ある方から、某大学の建築史の講義(非常勤)をやらないか、というお話をいただいた。先月末のこと。

主に「西洋よりの建築史」ということで、自分の専門との距離から若干の躊躇はあったものの、何となく避けてきた西洋建築史を自分なりに整理しなおすよい切っ掛けになると考え、是非やらせてもらうことにした。

そんで、来年後期開講にもかかわらず早々にシラバスを提出することになり、先週末は授業構成をいろいろ考えていた。

全14回で古代エジプトから近代建築までカバーするというのだから、無茶な話ではある。その上、週刊ペースの座学はその準備作業を想像するだけで恐ろしい。設計演習を担当する方がどれだけ楽かわからない(その上ペイもよい)。

でも、講義というのは、受ける側にとって勉強になるようにするのは難しいが、話す側にとっては確実に、しかも、とてつもなく勉強になるものなのだ。

学生時代は、西洋建築史の本とか先生に漂う、「これこそが建築の本流」みたいなヨーロッパ中華的匂いがイヤだった。で、アジアをやる。本流は嫌いだゼ。我ながら分かりやすい学生であった。

ところが、旅行して実物見るとやっぱすごいとわかる。僕らの考える建築というもののの根っこの一つ(それもかなり太いやつ)は、間違いなく西洋建築に繋がっていることに気付く。

けれど、「西洋嫌い」とか言っちゃった勢い、何か気恥ずかしくて、それと真面目に向き合うことを避けてきた(横目ではチラチラ気にしていた)という経緯がある。

でもそろそろいい年頃になってきたのだから、この機会に一つがっぷりお見合いしようと思っています。

で、上の写真は何かというと、96〜97年にかけて一年間旅行してた時のネガフィルム。

授業で使うスライドに、自分で撮った写真使ってやろうということで、押入から引っ張り出した。

その数、一年間で36枚撮りが30本。合計約1000枚。デジカメ時代では考えられない少なさである(これは、金が無くてフィルムをけちっていたことが根本的な理由である。また、長期間旅行を続けていたため、シャッターを押すに至る気持ちのハードルが妙に高くなっていことがある。つまり「この程度では写真を撮らないぞ」という、バカバカしい意地が発生していたのである)。

ちなみに手前のフィルムケースには、ネガが丸めて直に突っ込んである。これはカンボジアで現像した時にこうやって手渡されたものなんだが、あまりに無体である。

このネガフィルムも、この機会にデジタル化してしまおう(写真はPICTUREsに、適時アップしていきたいと思っています)。

Tags:

西洋建築史

| MEMO 雑記・ブログ

| 08.08.12

| (0)

先月末ひさびさに民博の研究会に参加して、インド議論をしてきました。チャンディーガルに行こうかなぁ

先月末ひさびさに民博の研究会に参加して、インド議論をしてきました。チャンディーガルに行こうかなぁ

まず第一に、年賀状を儀礼的挨拶以上のコミュニケーション・ツールと考える人は、当然、力をいれるだろう。

まず第一に、年賀状を儀礼的挨拶以上のコミュニケーション・ツールと考える人は、当然、力をいれるだろう。