MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

京都国立博物館(現在リニューアル工事中)

京都国立博物館(現在リニューアル工事中)

映画『雨月物語』の野外上映につられて、五条に引っ越してきてからご近所にもかかわらず初めて(京都に来てからも3度目?)の京都国立博物館、「上田秋成展」へ行ってきた。

上田秋成は当然「雨月物語 」しか読んだことないので、手紙とか直筆本とかの人物にまつわる地味な展示はあまりピンとこない。なんで筆でこんなにキレイに○が書けるのかなぁ、とか思いつつそぞろに眺める。

」しか読んだことないので、手紙とか直筆本とかの人物にまつわる地味な展示はあまりピンとこない。なんで筆でこんなにキレイに○が書けるのかなぁ、とか思いつつそぞろに眺める。

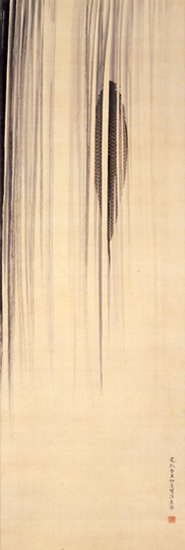

・・・というような来館者に一定の満足感を与えるためであろう、展示の最後には「秋成ゆかりの京の画家」と題した、伊藤若沖(1点だけ)・円山応挙・与謝蕪村といったビッグネームが並ぶコーナーが用意されていた。展示されている絵そのものと上田秋成とは、全然関係がない。企画者の苦労がうかがわれる、と言ったら余計なお世話なのだが、なんだかんだでこれが見応えがあったのだった。企画者さすが。

・・・というような来館者に一定の満足感を与えるためであろう、展示の最後には「秋成ゆかりの京の画家」と題した、伊藤若沖(1点だけ)・円山応挙・与謝蕪村といったビッグネームが並ぶコーナーが用意されていた。展示されている絵そのものと上田秋成とは、全然関係がない。企画者の苦労がうかがわれる、と言ったら余計なお世話なのだが、なんだかんだでこれが見応えがあったのだった。企画者さすが。

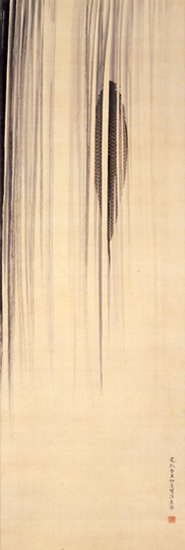

中でもよかったのが、円山応挙の「龍門図」三幅(右図)。日本画は全く疎いのだけど、これを観られただけで今日は来た価値があった、と思えるものでした。すごい。

夜になってから中庭にて『雨月物語』(53年/溝口健二)鑑賞会。

プロジェクターでなく、映写機をカラカラと回していた。石畳に熱が蓄えられていて、床暖房の上にいるように暑かったけれど、映画は楽しめました。

幻想的な映像の美しさはもちろんのこと(朽木屋敷のセットがたいそう綺麗だった)、まじめに働くのが一番やなぁという励まされるような寂しいような余韻が残る(あと、嫁さんに優しくしようという気になる)名作です。

ところで、京都国立博物館では10月に『高僧と袈裟』という企画展があるようです。

意表を衝くマニアックな企画だなあと思っていたら、ヒショが「わたし袈裟好きなのよねー、行きたいわー」などとつぶやいている。そうですか。

Tags:

ヒショ

京都

映画

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.08.11

| (0)

ブダペストの線路沿いでたまたま出会った彫刻。

はじめ遠目に見て、本当に子供が柵に腰をかけているのかと思った。

街にある銅像とか彫刻って「どうだっ!」感があまり好きではないのだけど、こんな風に、街に融け込みつつさりげない違和感を発する佇まいはいいねえ。建築も同じだけど。

童話等(幸福な王子を一瞬思い浮かべた)からモチーフをとったのかと思ってたが、調べてみると、作者の娘がモデルとか。女の子とは気づかなかった。

>> 日本語での紹介

"Kiskiralylany Szobor" あるいは "Little Princess László Marton" などで調べると詳しい場所とかでてきます。

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 10.07.31

| (0)

みんぱく行くといつもこれ。太陽の塔は後ろ姿がかわいい

みんぱく行くといつもこれ。太陽の塔は後ろ姿がかわいい

7/18-20の三日間、国立民族学博物館にて行われた国際会議に出席する。

自分の英語のまずさを改めて自覚することとなり反省しきり。そんなわけで、会議に貢献できたかどうかは甚だ怪しいけれども、インドでもイギリスでもやられてないヴァーラーナシーに関する研究を、初めて英語で公表できたことはよかった。いくらかお褒めの言葉ももらったので、多少役に立ったと思うことにする。

会議の中で、デリー大学のR. Chatterjeeさんという社会学の先生の、ムンバイのスラムに関する論文にちょっと長いコメントをさせていただいた。内容は割愛するけど、僕はこの論文を読んで初めて「ダラヴィDharavi」という場所の存在を知った。

▼ read more...

Tags:

インド

ヴァナキュラー

| MEMO 雑記・ブログ

, SELECTED 選り抜き

| 10.07.27

| (0)

新町四条にて月鉾(?)

新町四条にて月鉾(?)

今年の祇園祭は、宵々々々山から宵山までずっと雨だったが、巡行の日の朝に梅雨が明けた。

ようやく晴れたので嬉しくなり、京都に住んで16年にして、初めての山鉾巡行見物に行ってきた。ものすごい人混みを覚悟していたが、宵山等の夜に比べるとずっと人出が少ない。こんな間近で見られるとは知らなんだ。

船鉾。家形・箱形の山鉾が主流の中で、船形を選んだセンスがすてきだ。

鉾への乗り込み口は、まさにタラップの風情。

屋台とビールが無いのが致命的ではあるが、山鉾を飾る刺繍や織物を明るい中で見られるのは、昼間のよさだ。

巡行の日以外は装飾を外している山鉾も多いらしい。巡行中は近くに寄れないので、本番向けのフルスペック山鉾をじっくり見られる時間は、実は短いよう。巡行を終えて自分のホーム町に帰ってきてから、解体されてしまうまでの数十分が狙い目だ(初めてのクセに偉そうですが)。

山鉾に釘を使わないのは、組立/解体を繰り返す中で、釘よりも柔らかい木材が痛むことを避けるためだろう。その点、縄は木よりも柔らかいし、力がかかった場合も、縄が伸びたり切れることでエネルギーを逃がし、本体への負担を少なくするのだと想像される。

この縄仕事(「縄絡み」というらしい)には、単体の強度が足りなけりゃ数を増やせばよい、という素朴な思考がみなぎっていて、それがデザイン的な面白さにつながっている。結び方の一つ一つは、たぶんそれほど合理的なものではないと思う。が、それでいいんじゃないか。「最適化」ではなく、ルーズさを含む「適当化」の方が、おそらく人にもやさしい。

しかし縄の使用については、なんといっても縄は米の副産物であり、米を神聖視する日本文化において特別な存在であるという、縄文時代以来続く文化史的背景が大きいだろう(注連縄を想起せよ)。

祇園祭は疫病除けが起源というが、そこに豊作祈念が含まれていないはずはなく、また近世町衆の祭としても、町衆の経済基盤は一次生産物の米にあったわけだから、ここで縄を使わずにどうするという話だろう。

たぶん辻回しの時に車輪下に差し込む道具(名前不明)

左:山についている松も解体されていた。

右:帰りにポチテック戸田さんの「関西の手仕事」+4展にお邪魔する。こないだテレビでやってた子供イスがあった。

Tags:

京都

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.07.22

| (0)

増水する鴨川(五条大橋)

増水する鴨川(五条大橋)

すっかり梅雨もあけて夏だけれど、宵々々山(14日)の雨はすごかった。

鴨川はこれまで見たことがないほどに増水し、川沿いの遊歩道を完全に水没させ、橋の下のハウス群を文字通り洗いざらいに押し流したようだ(ブルーシートにくるまった段ボールハウスがどんぶらこと流れていく瞬間を、一回だけ目撃した)。

twitterでは写真付き実況がとびかっていたらしい(すごい時代だ)。

>> 鴨川写真集

もうすぐで溢れそうな鴨川を眺めながら、川ってのは憩いの場とか交通のルートであるとかの以前に、都市にとっては不可欠な排水路なんだなぁ、という当たり前のことをしみじみと思っていました。

幸い今回は川が氾濫するに至らなかったけれど、川に許容量以上の水が流れ込めば、つまった便器から水が溢れるように、当然溢れるしかないわけで、その状況を想像しながら治水(pdf)の大切さを少し実感した雨でした。

うちの事務所からみた鴨川:平常時(7/21昼)と増水時(7/14朝)の比較

▼ read more...

Tags:

京都

| MEMO 雑記・ブログ

, SELECTED 選り抜き

| 10.07.21

| (0)

Text coming someday... [Săpânţa]

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 10.06.29

| (0)

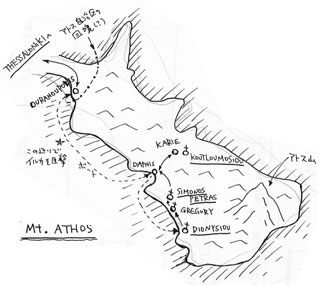

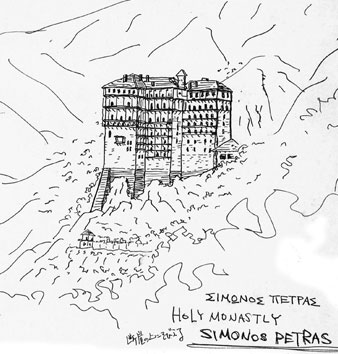

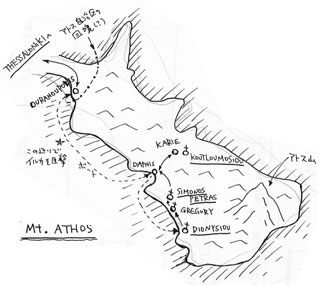

アトス山については、訪問当時に記したメモとスケッチが残っていたので、せっかくなのでそれに基づいて書こう(すべて96年当時の情報に基づいており、正誤の確認はしていないことに注意されたい)。

-----------------------------------

Mt. ATHOS

ギリシャ北部・テッサロニキの東の方、三本細長くつきでているハルキディキ半島の東端、アトス山とはこの半島の先端部にある山の名前なのだが、一般的にはこの半島全土を含む聖域を「アトス山(ギリシャ語でアギウ・オルス)」と呼んでいるようだ。

この半島がそのままギリシャ正教(Orthodox)の聖地として、一種の自治区(?)となっている。だからそこに「入国」するには、アテネで特別許可をとらねばならない。アテネの外務省でもらった許可書を持って、半島の付け根の町ウラヌポリスにあるアトス聖庁の出先機関で入山証明証をもらう。これでようやくアトス山行きの船にのれる(ただしアトスは女人禁制の地であり、女性は決して入れないという)。このアトス聖庁で3000ドラクマ払うと、アトス山の修道院では宿泊・食事がすべて無料でうけられる。

さてアトス山へは、ウラヌポリスから船に乗り、ダフニという港から「入国」する。アトス山内にはダフニから中心都市カリエまでバスが一本走っているだけで、後はすべて徒歩、もしくは船による移動となる。しかも滞在期間は4日間と限られているので、計画的に移動しなくてはならない。

アトスを訪れた際まず印象的であったのは、人の手がほとんど加えられていない自然が、これだけ広範囲に、しかも人が住んでいながら、残されている様子である。そんな中、アトス山には主要な修道院が20あり、ほかに数え切れないほどの個人の修道士による小屋や家があるという。特にアトス山山麓には、まさに自給自足の生活をする修道士がたくさんいるのだそうだ。

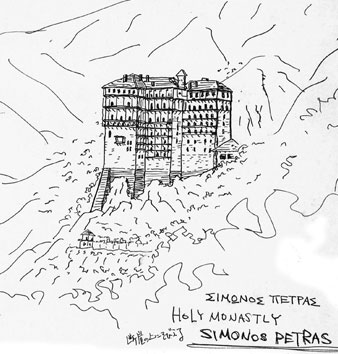

僕が訪れることができたのは、ディオニシオスDionysios、グレゴリーGregory、シモノス・ペトラSimonos Petras、それにクトゥルムシウKoutloumousiouの4つの修道院だけであるが、アトス山の美しくも険しく自然の中に建つ修道院の姿と、そこに暮らす僧たちの生活を垣間見られたことは、この上なく素晴らしい体験であった。

彼らの生活は、ディオニシオス修道院の僧の説明によれば、まず夜中の1時に起き、教会で3時間の祈りを行う。これが最も重要な祈りであるらしい。そして朝6時から8時半ころまで、また祈りの時間があり、その後食事。食事は一人の僧が何やら説教のようなものを話している間のみ許される(だいたい15分くらいか)。それからしばらく休憩(?)があり、夕方3時ころより、また教会へ。その後4時過ぎくらいに食事をとり、日没とともに床につく。修道院を訪れる僕らのような旅行者も、修道院に滞在している間は、この生活に従う(夜中1時の祈りは眠くて仕方ない)。まさに祈りの合間に生活があることがわかる。

真っ黒の衣に身を包み、豊かにヒゲをたくわえて神秘的なムードを漂わせる修道士たち。彼らの一人は「心の目を開き、神と対話するのだ」と事もなげに言っていた。そのために、機械や車、欲望の渦巻く世界から遠く離れて過ごすのだと。「神と対話」というのは、正直まだよく分からない。たぶんそれは一種の内省行為なのだ、と理解できる程度。人の思考や振る舞いは環境に強く規定されるから、こういった地を内省のための場所として選ぶのは納得できる。町中にあっても、そのための別世界をつくる必要があるのであり、それが建築の役割なのだ。

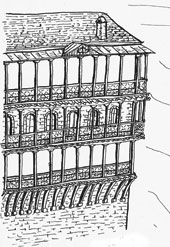

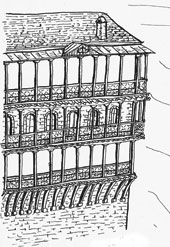

シモノス・ペトラ修道院の建築(冒頭の写真も)

石組みでつくられた外壁の外側に木で組んだバルコニー状の廊下が廻り、眼下にはエーゲ海が広がる。廊下では、ベンチで修道僧たちが日向ぼっこしていたり、洗濯物を干してたりする。

最後に、アトス山の修道院で忘れられないのが食事である。ギリシャ滞在中ずばぬけて美味しい食事であった。ギリシャの食事は、正直にいうとあまり美味しくなかったのだが、そのギャップを差し引いてもだ。食事はどこでも一日二回で、メニューは主菜(魚のムニエルが多かった)にサラダ、フルーツ、そしてワイン。このワインは修道院で作られたもので、ギリシャで一番美味しいワインなのだそうだ。確かに美味かった!

Tags:

ギリシャ

ヴァナキュラー

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 10.04.27

| (0)

笹にまじったミント

笹にまじったミント

五条以南の高瀬川の植物についての第2弾。

前回の記事では、主に中高木から低木・灌木について書きましたが、もう少し下に目を向けてみると、ハーブの類も発見できました。

上の写真はミント。笹にまぎれて、完全に野生化している様子。

ミントは雑草以上に生命力が強いらしく、一度でも庭に植えたら最後、二度と駆逐することができないくらい繁殖力があるそうな。このミントもどっかから逃げてきたのだろうか。

山椒

山椒

こちらは山椒。

山椒は、以前ベランダ鉢植えで栽培を試みたことがあるけど、あっというまに虫にやられてしまったのだった。

ここでは元気よくフッサフッサに茂っている。

さっそく筍の土佐煮に使わせてもらった。

ドクダミ。ま、これもハーブの一種。

あと、バジルとシソ、香菜(シャンツァイ)にローリエ、ついでにイタリアンパセリぐらいあると、だいぶありがたいなぁ。保育園帰りにちょっと摘み取ったりして。

バジルは鉢植えでもよく育つが、シソと香菜(シャンツァイ)は鉢で何回か失敗した。

高瀬川の岸辺で栽培してやろうかしら。

Tags:

京都

植物

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.04.25

| (0)

「荒壁」からの桜の眺め

「荒壁」からの桜の眺め

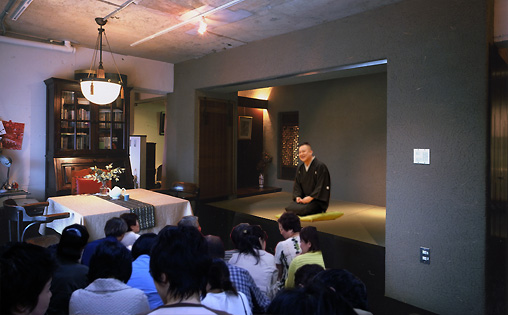

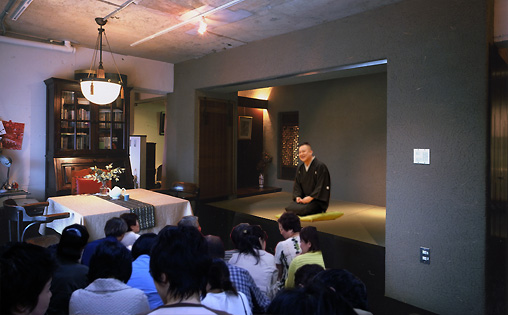

もう2週間前のことですが、4月上旬花満開の頃、「荒壁を廻る家」を会場に開かれた落語と朗読の会に、お邪魔してきました。

真ん中の茶室が「高座」として使われ、リビングが座布団の敷き詰められた客席となっていました。まさにハレの場としての中心。いや〜、こういう予想外でかつピッタリの使い方をしてくれるとは。設計者冥利に尽きます。

これは合成イメージです。実際にはテーブルとかは片付けてありました(当日、痛恨の写真取り損ね)

これは合成イメージです。実際にはテーブルとかは片付けてありました(当日、痛恨の写真取り損ね)

落語は二口大学さんによる「粗忽長屋」。

初見。えらい哲学的なテーマの話だなあと思っていたら、そのシュールな雰囲気が朗読につながっていくのだった。

朗読は広田ゆうみさんによる、別役実の「泥棒のいる街」「魔法使いのいる街」「六百五十三人のお友だち」(『淋しいおさかな』 所収)。

所収)。

恥ずかしながら別役実を知らなかった。三話とも不思議なもやがかかったような「街」のお話。イタロ・カルヴィーノの『見えない都市 』にでてくるような、幻想的な街の姿を思い浮かべながら、聞いていました。「六百五十三人のお友だち」が個人的には一番好きだったな。もの悲しくいい話。

』にでてくるような、幻想的な街の姿を思い浮かべながら、聞いていました。「六百五十三人のお友だち」が個人的には一番好きだったな。もの悲しくいい話。

その後めったにお会いすることのない演劇世界の方々と一緒に、夜風の気持ちよいバルコニーで夜遅くまで懇親会がつづいたのでした。Kさんご夫妻、とても楽しい時間をありがとうございました。

Tags:

荒壁廻家

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.04.23

| (0)

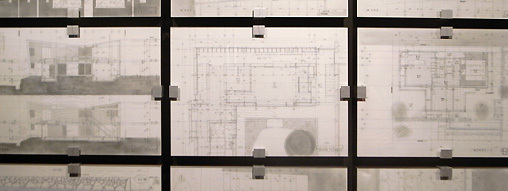

今月14日から、東京のギャラリー間で「竹原義二展・素の建築」が開催されてる。

三年ほど前に、竹原さんの著作『無有 』を構成役としてお手伝いした縁で、13日に行われた上記展覧会の内覧会+記念パーティーに声をかけていただき、久しぶりに東京へ。

』を構成役としてお手伝いした縁で、13日に行われた上記展覧会の内覧会+記念パーティーに声をかけていただき、久しぶりに東京へ。

ちなみに、今回の展覧会にあわせて初めての作品集『竹原義二の住宅建築 』も刊行されている。こちらは写真が中心なので、『無有

』も刊行されている。こちらは写真が中心なので、『無有 』(テキストがものすごく充実)と併読すると、竹原建築への理解がたいへん深まるはず。是非あわせての購入をお薦めします。

』(テキストがものすごく充実)と併読すると、竹原建築への理解がたいへん深まるはず。是非あわせての購入をお薦めします。

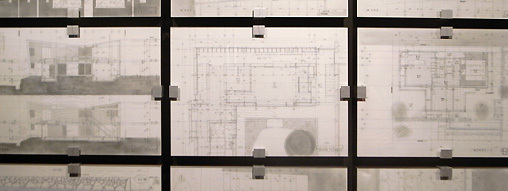

ギャラリー間・会場風景

ギャラリー間・会場風景

4〜6寸角くらいの角材(杉か?)が内外に縦横に組みたてられて会場が構成されていて、木という素材をコンクリートか石のように、量塊的に扱う竹原建築の雰囲気を味わうことができる。木材の体積はなんと29立米あるという。普通の木造住宅2軒分。ギャラ間史上最大級の重量と密度の会場構成に違いない。建築とは概念とかイメージの操作ではなく、あくまでモノでなりたってるんだ!という、設計者の強い意志が伝わってくるよう。

会場プランもたいそう複雑なものとなっていて、竹原建築の醍醐味である迷路的プランニングの一端もかいま見れる。

しかし、竹原建築で木といえば(最近は特に)広葉樹である。なぜ今回は広葉樹を使わなかったのか、懇親会で伺ったところ、広葉樹だと比重が重すぎて会場ビルの方がもたないからだそう。

とはいえ今回用いられてる針葉樹材も、数年天日にさらして黒ずんだ材をわざわざ使っており、一風かわった木の表情が引き出されている。素材を大事にしつつも、そのままでは使わない。必ず一仕事加えて味を引き出すという、なんだか江戸前の寿司職人のような姿勢が素敵だ。

T定規による手描き図面。

職人の手仕事にこだわる以上、設計者も手仕事で応えるということなのでしょう。

このあいだの『TOTO通信』で藤森照信も指摘してたけれど、竹原義二氏の語りにしばしば登場する「1対1」「フィフティ・フィフティ」「対等」というキーワードと関連するのだと思う。真摯というか、愚直というか。とにかく背筋が伸びる思いです。

二次会にて。

建築写真家の大橋富夫 さん、ICUの長田直之さん、南洋堂の新宮君らとテーブルをご一緒する。

さん、ICUの長田直之さん、南洋堂の新宮君らとテーブルをご一緒する。

大橋さんには撮影現場のエピソードなど楽しく聞かせてもらう。「人の写真を撮る時は、ジャンプしてもらうとよい。その仕方に人間性が表れる」という。黒川紀章は「気をつけ」をして跳んだ。

長田さんからは「どういう家を設計してるの?」「白い家?」と聞かれ、「白くない家です」と答えたら、「逆境からのスタートだねえ」と言われた(笑)。

「白い/白くない」というのは、藤森照信がいうところの「白派(抽象系)」と「赤派(モノ・形系)」のことかなと思ったが、もう少し単純なスタイルの話かもしれない。いずれにしても、「白い/白くない」という極めて乱暴な二分法なんて、人の作品を論じる際にはほとんど無意味だと思っていたのに、自分の建築に引き寄せて考えると、妙に腑に落ちてしまったのはどういうわけか。これが二分法の力なのか。しばらく悩みそう。

三次会は、アイシオールの多田さん・豊永さんと一緒に、久住直生氏が手掛けたという土のバー「六本木農園」へ。

壁から床、棚からカウンターにいたるまで左官の嵐で面白かった。あまりに土に囲まれているので、ピラミッドの石室の中にいるような気分になった。しかし、いくらなんでも建具にまで塗るのはやりすぎでない?

Tags:

左官

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 10.04.18

| (0)

エーゲ海に浮かぶキクラデス諸島の一つ、サントリーニ島の町(おそらくイアだったと思う)。

この島は、アトランティス大陸の推定地としても有名だが、建築の世界では何と言っても、ミコノス島と並び、白い家が群生する街並みの美しさで知られる。

僕が「集落」というものに興味をもった切っ掛けの一つは、たしか、大学1年生頃に見た、二川幸夫によるこの街の写真集 だったと思う。

だったと思う。

建築に興味の無い人さえ魅きつけてやまない、この風景の魅力の源は何なのだろう。

▼ read more...

Tags:

ギリシャ

ヴァナキュラー

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

, SELECTED 選り抜き

| 10.03.21

| (6)

五条楽園付近の高瀬川

五条楽園付近の高瀬川

保育園への送り迎えで、ちかごろ五条通より南の高瀬川沿いを、毎朝のように通る。

高瀬川沿いの雰囲気は五条通を境にして大きく変わることは、京都でも知らない人が多いかもしれない。

五条より北は、沿道に料亭・旅館が並び観光客も多い。対して五条より南は、いわゆる「五条楽園」で、京都の人でも歩いたことのある人は少ないと思う。まあ実際に歩いてみると、どうということはないし、むしろ散歩するには北以上に気持ちの良い道なんだけど(この高瀬川の南北断絶は、五条通に高瀬川沿いの横断歩道が無いことで決定的になっている)。

そういった料亭街か「楽園」かという違いを抜きにしても、川沿いの雰囲気は南北でかなり違う。物理的に違っている。それは、そこに生えている樹木の種類がまったく違うからだ。

五条以北では、二条通までつづく桜並木が見事だ。とりわけ松原通の前後はよい。今は冬なので、葉はなくたいへんすっきりとした感じ。

で、五条以南はというと、桜もところどころにあるにはあるのだけど、なんというか、ずっと緑が濃い。常緑樹が多いうえに、色々な樹種が混在して鬱蒼としているのだ。そこらへんが個人的には好み。ただ、このため見通しがやや悪くなっており、これは、外部の人が立ち入りにくい雰囲気となっている理由の一つだろう(ひょっとしたら意図的なものかもしれない)。

この五条以南の雑然・鬱蒼とした植生がなかなか面白いのだ、というのが今回の主旨。

▼ read more...

Tags:

京都

植物

| MEMO 雑記・ブログ

, SELECTED 選り抜き

| 10.03.09

| (0)

京都国立博物館(現在リニューアル工事中)

京都国立博物館(現在リニューアル工事中)」しか読んだことないので、手紙とか直筆本とかの人物にまつわる地味な展示はあまりピンとこない。なんで筆でこんなにキレイに○が書けるのかなぁ、とか思いつつそぞろに眺める。

・・・というような来館者に一定の満足感を与えるためであろう、展示の最後には「秋成ゆかりの京の画家」と題した、伊藤若沖(1点だけ)・円山応挙・与謝蕪村といったビッグネームが並ぶコーナーが用意されていた。展示されている絵そのものと上田秋成とは、全然関係がない。企画者の苦労がうかがわれる、と言ったら余計なお世話なのだが、なんだかんだでこれが見応えがあったのだった。企画者さすが。

・・・というような来館者に一定の満足感を与えるためであろう、展示の最後には「秋成ゆかりの京の画家」と題した、伊藤若沖(1点だけ)・円山応挙・与謝蕪村といったビッグネームが並ぶコーナーが用意されていた。展示されている絵そのものと上田秋成とは、全然関係がない。企画者の苦労がうかがわれる、と言ったら余計なお世話なのだが、なんだかんだでこれが見応えがあったのだった。企画者さすが。

山椒

山椒