MEMO 雑記・ブログ: 究建築研究室 Q-Labo.|https://q-labo.info/memo/

Copyright © 柳沢究 Kiwamu YANAGISAWA, 2008-2026

研究会会場となった宮城学院女子大。レンガ貼校舎の端正なキャンパス。どなたが?と思って調べたら一粒社ヴォーリズ建築事務所でした。で、そのサイトを見ていて初めて、ヴォーリズがもともと伝道師として来日したこと、近江兄弟社との関係などを知りました。熱いですね。

研究会会場となった宮城学院女子大。レンガ貼校舎の端正なキャンパス。どなたが?と思って調べたら一粒社ヴォーリズ建築事務所でした。で、そのサイトを見ていて初めて、ヴォーリズがもともと伝道師として来日したこと、近江兄弟社との関係などを知りました。熱いですね。

2009/3/23〜3/29

3/28(土), 29(日)

朝9時の飛行機で仙台へ。みんぱくの共同研究会が仙台の宮城学院女子大にて開催されたため。

仙台は、2年前に同大学にて自分が発表したとき以来であるが、それにしても寒かった。真冬にいきなり突入したようで、服が全然足りなかった。とりあえず仙台駅について、立ち食いの寿司屋で昼食。

研究会では二日間にわたってインドの都市に関する4題が発表された。うち2つはヴァーラーナシーVaranasiの都市部をフィールドとしているため、僕の研究と著しく関係が深い。僕らが実測・図面化によって物的側面から見つめた同じ都市を、文化人類学の方はまったく異なる視点で見つめている。その視線の交錯によってあの都市がだんだんと立体的に浮かんでくるプロセスがたまらなく嬉しい。とりわけ立教大の小松原秀信氏の「境界神」の機能に関する都市/村落の比較研究は刺激的であった。今度是非一緒に研究やりましょう。

懇親会は宮城学院女子大の八木祐子先生(同じくヴァーラーナシーをフィールドとする。一昨年は一緒に調査もした)のセッティングにより仙台駅前の「みのむし」へ。刺身とウニが看板だが、どの料理も抜群に旨い。これはこの店が格別うまいのか、それとも仙台の海鮮料理レベルが全体的に高いのか、判断にはもう少し事例検討を要するが、とにかく大いに酔っぱらう。

二日目帰りがけには完全に風邪を引いていたが、飛行機の前に、折角だからと滋賀県大・山根周先生と一緒に牛タンでワインなど飲む。

帰宅した瞬間ダウン(酔っぱらって、ではない。風邪で)。

二年前に仙台に訪れた時は、もちろんメディアテークとか行ったのです。でも松島の方が百倍見応えがあります。景色ではなく、霊場となっている島そのものが。

上の写真は松島の石窟の一枚。題して松島のカサ・ミラ。

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.04.10

| (0)

2009/3/23〜3/29

3/27(金)

午後より、京都大学にてアジア都市建築研究会。応地利明先生による海洋ネットワーク世界の興亡史(講談社の『興亡の世界史 』20巻に掲載されるとのこと。それにしてもこのシリーズの執筆陣は豪華だ)は、知的刺激に充ち満ちていて、頭がむずむずしてきた。優れた著書や話者と向き合った際に、筆者や話者の思考に釣られて自分の思考までが心地よく回りだすという感覚を、誰しも経験したことがあると思う。こういう感覚を、僕は「脳に油を差す」感覚と呼んでいる。久々の油差し体験であった。意識的にこういう機会を求めていかないといけない。

』20巻に掲載されるとのこと。それにしてもこのシリーズの執筆陣は豪華だ)は、知的刺激に充ち満ちていて、頭がむずむずしてきた。優れた著書や話者と向き合った際に、筆者や話者の思考に釣られて自分の思考までが心地よく回りだすという感覚を、誰しも経験したことがあると思う。こういう感覚を、僕は「脳に油を差す」感覚と呼んでいる。久々の油差し体験であった。意識的にこういう機会を求めていかないといけない。

研究会後は例によって「百万遍・写楽」。

明日朝早いので一軒目で早々に帰宅(といっても12時)。

Tags:

研究

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.04.09

| (0)

2009/3/23〜3/29

年度末のためか、やけに人と会う機会、すなわち呑み会の多い週であった。

3/23(月):

T邸の確認がおりる。とりあえず一安心。

3/24(火):

学研都市の研究所に勤めているE平氏が、この春から大学教員として東京へ移動することになったので、二人でもつ鍋屋「先斗町 亀八」にてお祝い+送別の呑み。もつ鍋、味はよいがもつの量少なし。鍋の中を箸で探さねばならないとは何事か。ただし、付出のシメ鯖の炙りはよかった。あんなシメ鯖の食い方もありかと驚いた。

E氏は私の中学・高校を通じた剣道部の先輩なので、ずいぶんと長い付き合いになる。毎日部活帰りにバカ話をしながら家路をともにしていたのに、今や二人とも学位持ち(&子持ち)になってるのは不思議な感じだ。

E平氏の研究の大目的は、「微生物のつくる水素を、遺伝子操作とかを用いつつ、エネルギー資源としての使用にたえる効率で取り出すこと」だそう。本人は「ファンタジーのような話だ」と言ってたけど、その研究の先には人類の生活様式さえ変わりかねない可能性があると素人ながら理解できる。自分の研究分野からすると、何だか眩しくて目が開けられないほどに輝かしいテーマに思われる(いや、実はうちんとこのアレもね、あぁ見えてなかなかの輝きを秘めてるんですがね)。

二軒目は例によって木屋町「半分庵」で飲んだくれて、E氏終電逃す。

3/26(木):

前日に京都に出張で行くからと連絡があり、またまた高校の同級生S井氏が来京。しかも今度は高校卒業以来15年振りの再会である。このサイトを見て連絡をくれたというから、ありがたいことである。夕方から高瀬川の「葱や平吉」にて。いつもは予約が無いと入れない人気店だが、17:30の開店前に押し入ったので、さすがに一人の客も居なかった(当たり前だ)。筍とか空豆とかの炭焼きとビール。

某大手銀行に勤めるS井は、「すまじきものは宮仕え」と「独身生活は楽しくてやめられねぇ」を何度か繰り返して帰って行った。なんだかなぁ。それは表裏一体に違いないぞ。

Tags:

京都

飲食

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.04.08

| (0)

はじめまして。究建築研究室のヒショ(秘書)です。

うちの所長(本当は室長ですが呼びにくいので所長とします)のブログが、あまりに堅く難解なことがあるので、ちょっと賑やかしに乱入してみました。私は、気軽な感じでぼちぼちと、時々登場する予定ですので、皆さまよろしくお願いします。

事務所近くの桜も満開。とても気持ちの良い日が続いてます!

(写真は、木屋町五条の牛若ひろばにいる弁慶と牛若丸。下水工事のため、五条通りの中央分離帯からお引越し中。)

Tags:

ヒショ

事務所

京都

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.04.07

| (0)

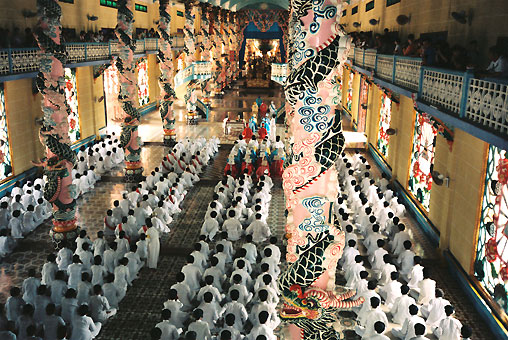

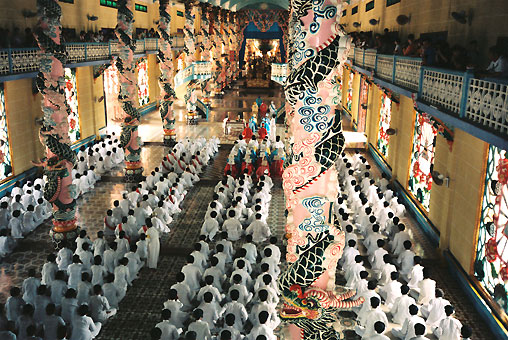

ベトナムにあるカオダイ教の総本山の寺院。

(カオダイ教については説明すると長いのでGoogleとか五十嵐太郎氏の著書 を参照ください。オフィシャルサイトもあります。日本のサイトはちゃかした取り上げ方をする所が多い中、こちらのテキストは誠実な感じがよいです)。

を参照ください。オフィシャルサイトもあります。日本のサイトはちゃかした取り上げ方をする所が多い中、こちらのテキストは誠実な感じがよいです)。

カオダイ教は既存のメジャー宗教を統合・包摂する主旨の教義を掲げていることから、その建築には諸宗教の建築様式が折衷的に表現されている、と一般に理解されている。実際、見た瞬間に「まぁそうなんだろうな」と納得してしまう。

この建築、生々しい彩色と相まって「キッチュ」の一言で片付けられがちである。私自身も1996年に訪れた際には、よくもこんな悪趣味なものを…としか思わなかった。しかし、訪問から12年経った今、よくよく写真を見返すと、これはこれで見応えがあることに気付くのである。

折衷的な要素を気が付くままに挙げると、塔の配置を含め全体のベースとなっているのは明らかにキリスト教の三廊バシリカ式教会堂。

けれどファサード中央の、教会であれば通常ペディメント(三角破風)がつくところは、鴟尾を載せた中国風の入母屋屋根で、塔にも裳階(もこし)のような庇がめぐり、屋根は全体として何となく中国風。

その一方で側面に目を移すと、赤い瓦屋根が重層し連続する様子は、タイやカンボジアのヴァナキュラー建築を思わせる。

その屋根の下、教会であればバットレスが並んでいるところには、イスラームっぽい装飾尖塔アーチの連なる半屋外の柱廊が設けられている。この柱廊、写真ではわからないけど、建物の一番奥をぐるりと回って、建物外周を一周しているのである。モスクの中庭と外部を反転させた感じだ。

こういったモチーフのごった煮を読み解いていくのも楽しいのだけれど(ヒンドゥー教が見つからなかったなぁ)、建築計画的な視点で見た際に一番感心したのは、この半屋外の柱廊なのだ。

ほんらいベトナムを含む熱帯・亜熱帯気候であれば、宗教施設であっても当然、このような屋根がありかつ外気に開放されたスペースがあってしかるべきである(同地方のモスクや仏教寺院はたいがいそのようなスペースを備えている)。しかしながら、ベトナムの他の教会やフィリピン、インドなどの「正統な」キリスト教教会建築で、このような半屋外スペースをきちんと設けてる例は、ほとんど無いのである。少なくとも見たことが無い。

世界の諸宗教の統合というある意味グローバルなテーマを掲げつつデザイン的にも無茶をしているカオダイ教の建築は、この一点において、実は「正統な」教会よりもちゃんとローカルに根ざしている、と評価できるかもしれない(他のカオダイ教寺院を見てないので断言できないのですが)。

気候との対応で言えば、屋根が瓦なのも◎である。しかし、もうちょっと軒が出てるとなおよかった。

内部、礼拝時の様子。床が奥に向かって段々上がってたりと芸が細かい。

側廊の窓にも注目。こんな極彩色の透かし彫りの窓、世界中どこにもない。

Tags:

ベトナム

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.04.06

| (0)

2009/3/16〜3/22

3/17(火)〜22(日):

T邸関連業務が一区切りついたので、別件の作業計画とかコンペ構想とか買い物とかサイトの更新とか、とりわけ事務所の大掃除に精を出す。

設計時に使う諸製品のカタログは、今やほとんどWEBカタログやPDFで閲覧できるので、これを機に書籍版カタログは大部分廃棄することにした。積んだ高さにして3m分くらいのカタログや資料を捨てたので、棚がだいぶスッキリした。意外なところでペーパーレスの効果を実感。

ついでにオーディオCDの物理的圧縮も試みた。体積比50%以下になる効率的な収納方法なのだけど、あまり人には勧められないように思う。方法は簡単。

(1)全てのCDをケースから取り出し、CDファイル(こんなやつ )のポケットに収納する。歌詞カードの類もCDと同じポケットに強引にねじ込む。

)のポケットに収納する。歌詞カードの類もCDと同じポケットに強引にねじ込む。

(2)洋楽/邦楽/クラシックなどと、ジャンル毎にファイルを分けると便利。

(3)元のCDケースはすべてジャケットごと捨ててしまう。

要するにデータCDの保存でやってる方法なんだけど、たいていの人は(3)のとこに少なくない抵抗を感じるのではないかと想像する。お気に入りのCD群を整然と並べるのは、時に音楽を聞く以上に気持ちよいから。しかしそれを吹っ切ってケースは捨てる。モノを減らすために(各家庭にあるモノ量が半分になれば、日本の居住環境は無条件に30%向上すると私は試算している)。CDジャケットのデザイナーさんすいません。

20日の晩には久々に三宮まで行って、芸工大時代の仲間たちと飲み会。コロンビアからの留学生・カルロスさんの学位取得祝い。

22日は突如、高校の同級生から京都に来たよ、と電話がかかってきて、近所のefishで昼食など。某省の公務員をやってる彼女は、国家機密に関わるので仕事の内容を家族にも話せないらしく、ガス抜きがたいへんなんだとか。

今週の映画は「パットン大戦車軍団」。ジョージ・C・スコットなりきりの熱血頑固親父一代記。サラリーマン哀愁物語でもあり、なかなか面白い。合理主義の極地であるはずの戦場を支配する「政治」の不自然さも。

Tags:

事務所

映画

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.04.02

| (0)

地鎮式の祭壇。仏式にもかかわらず日本酒が大量に並んでいる。何本かいただいて帰りたいものだ。バナナやオレンジはちょっと不思議だけど、仏教がもともと熱帯発祥なことを考えればアリなのかとも思う。

地鎮式の祭壇。仏式にもかかわらず日本酒が大量に並んでいる。何本かいただいて帰りたいものだ。バナナやオレンジはちょっと不思議だけど、仏教がもともと熱帯発祥なことを考えればアリなのかとも思う。

2009/3/16〜3/22

3/16(月):

T邸の確認申請書類を提出(今回は諸事情あって契約と前後した)。あわせて市役所にて美観地区の認定にかかる修正手続き。

この間、民間の方が頭が硬く、役所の方が融通利く、ということを何度か実感した(職務上の柔軟(可能)性というのは、その人のもつ裁量権の大きさに比例するはずであるから、ほんとは当然なのだけど)。

民間はクレーマーとかモンスターなんとかという人たちを警戒して、次第に対応が防衛的に傾くと言うか柔軟性を欠きつつあり、役所の方は相次ぐ不祥事や役所バッシングの報道ためか、腰がやや低くなりつつある、ということなのか(もちろん大部分は個人的な資質による)。

21日(土)

T邸の地鎮式(地鎮祭)実施。住宅では珍しい仏式である。

私はもちろん、京都で3代つづく工務店の高橋社長も、仏式は初めてとのことで、和尚さんに逐一教わりながら儀式をとりおこなう。

散華、焼香、鎮め物の埋設、読経を行ったのち、敷地の要所に酒・塩・米を注いで終わり。儀式事というのはやはり身が引き締める効果がありますな。

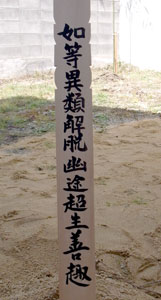

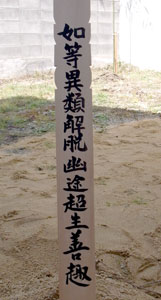

右の写真は、上棟時に納める卒塔婆「如等異類解脱幽途超生善趣」。

和尚さんの説明によると、「如等異類」は人間以外の動物や虫などの生き物で、建築工事中にはそういった生き物を殺してしまうこともあるけれど、それらがより良い生に生まれ変わりますように(超生善趣)、といった内容であるとのこと。

なるほど、建築とはそのような意味でも、業(ごう)の深い生業(なりわい)なのだなと、あらためて。合掌。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.04.01

| (0)

2009/3/9〜3/15

3/10(火)〜13(金):

先週の打合せをうけて、最終の図面修正作業。今回は見積もり調整に丸3ヶ月、毎週のように細かな変更を繰り返しながら9回も見積もりをやり直したので、その間の変更を図面に反映させるだけで結構たいへん。

あわせて確認申請用の書類を仕上げていく。

3/14(土):

事務所にて施主×工務店の工事契約が滞りなく結ばれる。結局、契約書に添付することになった図面は約80枚。

建売住宅なんかは総図面枚数が10枚に満たない(!)こともある、とかいう噂は聞くけれど、注文住宅としてこの枚数が多いのかどうかは、よくわからない。自身の感触としては、ちょっと細かいところまで書きすぎた(もっと工務店や大工さんの判断にまかせる余地を残してもよかった)かな?という気もするし、設計の密度としてはまだまだ足りん、という気もする。どちらにせよ、実際にモノを作れない設計者の武器は第一に図面であるから、とりあえず込められるだけの思いは込めて書くことにしている。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.03.24

| (0)

「薔薇の名前」からの連想。中世の空気を今も色濃く漂わす修道院が集まっている、ギリシャはアトス山 Mt. Athosの風景

「薔薇の名前」からの連想。中世の空気を今も色濃く漂わす修道院が集まっている、ギリシャはアトス山 Mt. Athosの風景

2009/3/9〜3/15

3/9(月):

「ヴァーラーナシーVaranasiカナ表記」論を、とあるところに投稿するために、考察などに若干手を加えて文章の体裁を整える。論文と呼べるようなシロモノでは無いけれど、学位論文以降そっち方面の思考回路を全然使ってないから、テーマをたててデータをとって分析を加えて人に伝わる文章にまとめる、という研究活動の基礎トレーニングのようなつもりでやってたら、意外に楽しかった。

晩、友人夫妻宅にて神楽岡でもスライド会をやってもらった西洋史家(「恐竜ハカセ」というと怒られる)図師宣忠氏を交えて鍋会。図師氏の現在の研究対象が、最近読んだ(観た)「薔薇の名前」に登場する異端審問官ベルナール・ギーの著作だということを聞いて驚く。ギーは小説(特に映画)では完全な悪役だが、実際にはかなり公正な裁判を行っていたという記録が残っているとかそんな話をしながら、久々に気を失うまで呑んだ。

以下は、「中世」「修道院」から連想されたギリシャのアトス山について。

アトス山 Mt. Athosの玄関口となる船着き場の風景。黒服は修道僧たち(1996年)。

アトス山はアテネで特別許可をもらって、5日間だけ入ることが許されるギリシャ正教の聖地(女人禁制)。山へは船のみでアクセス可能で、アトス山内には自動車がない(電気が通ってるかさえ怪しい)。徒歩で山道を移動し修道院に泊めてもらう。夜はロウソクの火のみ。夜明け前に起きて聖堂での祈りに参加。本当に数百年前の世界に旅するかのような貴重な体験でした。

アトス山については、また詳しく書くかもしれません。 >> 書きました

Tags:

ギリシャ

研究

訪問

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.03.23

| (0)

フランク・ロイド・ライトの自由学園明日館の窓と天井。2008年、友人の結婚式の際に撮影。これだけ部分的な写真にもかかわらずライトと認識できてしまうとは。

フランク・ロイド・ライトの自由学園明日館の窓と天井。2008年、友人の結婚式の際に撮影。これだけ部分的な写真にもかかわらずライトと認識できてしまうとは。

2009/3/7(土):

事務所にて施主・工務店同席によるT邸打合せ。この間の調整や構造検討の説明・協議を行い、施主に理解してもらった上で契約に向けた具体的な話を進める。

午後、休日ということにして散歩がてら図書館やコーヒー豆の買い物へ。

晩、映画「ガタカ」を見る。

▼ read more...

Tags:

T邸

映画

| MEMO 雑記・ブログ

, SELECTED 選り抜き

| 09.03.20

| (0)

雛祭りということで。今回生まれて初めて、ひな人形をじっくりと観察した。着物の柄がモダンなことと作りが精密なことに感心する。西陣織の正絹袋帯だそうな。

雛祭りということで。今回生まれて初めて、ひな人形をじっくりと観察した。着物の柄がモダンなことと作りが精密なことに感心する。西陣織の正絹袋帯だそうな。

2009/3/2〜3/6

3/2(月):

午前中にモンド氏を交えて工務店と構造関係の詳細打合せ。屋根・床・壁を強化することにより火打ちを追加しない方向で話がまとまり、やや安堵。

五条河原町に引っ越してきて以来、ほとんど乗ってなかったバイク(SRV250)をついに処分する。バイク王に買い取りを頼んだら、逆に5千円払うことに。まあ仕方ないというほど傷んでいたのだが。印象的だったのはバイク王の対応の早さ。携帯で撮った写真を査定センターとやらに送り、1時間ほどで査定金額を提示、こちらが了承すると、その場でバイクを持って行った。よくできたシステムである。

3/3(火):

図面修正と確認申請用の書類づくり。

合間に、チビの初節句ということで、着物を着せて、祖父母から送られた雛人形と記念写真をとったりなんだり。

3/4(水):

引き続き事務所にこもって作業。

3/5(木):

役所まわり。景観課に行ってT邸の修正相談や別件の風致関係、某民間確認検査機関での事前相談提出。その後、鈴木健太郎氏の現場を二つほど覗かせてもらう。一つは数寄屋建築でもう一つはSE構法による住宅。

家に帰ると仕事用の椅子のキャスターが崩壊。交換用のキャスター部品をネットで注文し、ついでに来客用にヤコブセンのアントチェア(4本脚)も購入。意匠版権が切れているため、格安でいろんな色のものが購入できるようになっていてありがたい。ちょっと変わったのをと思い、白い革張りのやつを選ぶ。ほんとはオリジナルが欲しかったところだけど、工業製品の肝は安価な大量生産にあるはずだ、などと言ってみる。

3/6(金)

たまってたメールの返信や書類整理。翌日の打合せ準備など。

合間に工務店と電話で打合せ。壁量計算書や軸組金物のN値計算表などをエクセルでチマチマつくる。設計に占めるこうした地味な仕事の量は、意外なほどに多い。

Tags:

T邸

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.03.19

| (0)

1996年インド、ラージャスターン州のジャイサルメールJaisalmerにて。夕暮れ時、町外れの遺跡にいた楽士のおじさん。絵になりすぎやで。

1996年インド、ラージャスターン州のジャイサルメールJaisalmerにて。夕暮れ時、町外れの遺跡にいた楽士のおじさん。絵になりすぎやで。

2009/2/23〜3/1

2/28(土):

インド・ラージャスターンの民族音楽の催しを見に万博公園の国立民族学博物館へ。共同研究員をやってる関係で、三尾稔先生より招待券をいただいたのだ。同行は久住鴻輔・水谷馨・モンド各氏。同日、京大でやっていた青木淳講演とどちらに行くか迷ったが、聞く機会が少ないのは間違いなくこっちだろう、ということでこっちへ来た。

ラージャスターン・ルーツ Rajasthan Rootsという民族音楽集団が奏でる曲は、シタールやタブラがメインのホワワーンという古典インド音楽と違って、かなりアップテンポの激しい曲が多い。日本で例えれば、雅楽に対する津軽三味線というところかな? 中東圏のコーラムの詠唱やフラメンコにも通じるような感じがあり、西インドはやはりペルシャ・ヨーロッパへ通じてるのだな、とか、伝説的なジプシー音楽とはこういうものだったのだろうかなどと他愛のない想像をめぐらせつつ楽しむ。

ただし、スピーカーの音がでかすぎたのはしんどかった。あと、こういう舞踊や演奏を客席からステージ上に見るのは、仕方がないとはいえ、残念無念。鴨川の河原とまではいかなくてもね、どこか屋外で夜に火を焚いて車座で囲んで…、無理かなぁ。

晩は久住・水谷両氏と久々に先斗町・木屋町界隈で飲み歩く。

口琴の不思議な音色を久々に聴いたので、家に帰ってから昔買ったウズベキスタンの口琴を引っ張り出してビヨンビヨン鳴らしてみた。

Tags:

インド

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.03.19

| (0)

だいぶ遅れてしまったけど、頑張って追いつこうとしてみる。

2009/2/23〜3/1

2/23(月):

工務店の方と一緒にT邸敷地にて、地盤・基礎レベル関係の調査・打合せ。

当初参照していた図面の数値よりも、若干敷地の奥が高くなっていることや、隣家の基礎がはみ出していることなどを確認して、基礎レベルの高さちょっと修正することに。

一方クライアント側からは、メンテナンス用に床下に人が入れるようしたいという要望も上がってきたので、確認申請に出す前に高さ関係の最終調整を行う。

T邸はほぼセットバック無しなもんだから、道路斜線をめぐる涙ぐましい寸法調整が発生…。そりゃみんなセットバックして、前に駐車場つくるわな。

2/24(火):

市役所と某民間確認検査機関に行って、確認申請をめぐる相談やら確認やらあれこれ。

検査機関で袖壁が出てる分は建築面積に入れないといけないと言われて、そんな馬鹿なと役所に確認に行ったら、実はあそこをこうしたら建築面積に入れなくてもいいと聞いて、それを検査機関に持ち帰ったら、そうですよと言われて、だったら始めからそう言ってくれと言うと、うちはコンサルではないのでそういうアドバイスはできないんですよエヘヘ、何だこのやろう、という何とも非建設的なやりとりを交わして疲弊する。

2/25(水):

高さ関係の再調整で矩計を書き直す。その合間に研究費関連の事務処理を行いつつ、ひさびさに大龍堂に顔を出す。

大龍堂のメーリングリストは、建築関係では間違いなく近畿圏随一の情報量と発信力を有している。イベントや新刊の案内を随時発信してくれてとても有り難い。読者も今や数千人くらいいる。でも、大龍堂さんへの注文は伸びていないらしい。理由ははっきりしている。情報だけもらってアマゾン等で買う人が多いのだ。

僕も普段アマゾンを重宝してるので偉そうなことは言えないけれど、建築の本だけはなるべく大龍堂まで出向いて買うことにしている。だって、もしもの話だけれど、大龍堂が潰れるようなことがあったら、それは京都の建築人の恥に他ならないよ。

2/26(木):

朝から工務店と構造関係の詳細打合せ。

吹抜部分に梁や火打ちを入れたいと言われて、いまさらそんな、と頭を悩ます。

夜「薔薇の名前」ようやく読了。映画「欲望という名の電車」を観る。全体的に気分が下向きになりがちなラインナップ。

2/27(金):

図面をしこしこ修正。

昼、門藤芳樹氏と松原通のコリスにて昼食とりながら構造関係について相談にのってもらう。コリスのランチはなかなかボリューミー。今回は打合せ中ということで飲めなかったが、次回はワインも飲みたい。モンド事務所に寄った後は、近所に引っ越してきたCAFE OPALに。完全に面の表現(塗装とクロス)だけで勝負した町家リノベーションが、新鮮ではあった。結構落ち着ける店でいいかも。

Tags:

T邸

京都

| MEMO 雑記・ブログ

| 09.03.18

| (0)

西日射すアンコール・ワットの回廊にて。

無限連鎖する開口枠と、緑の中へ飛び込むかのようなその突き当たり(下図)。

回廊の中を歩いているのは、1996年、中国の昆明で出会ったK田氏(当時無職放浪中、現在大阪在住二児の父)。彼にはカンボジアの後、タイとトルコでも再会した。トルコでの再会後に別れる際には、彼が中国で買ったというコバルトブルー色のギター(笑)を譲り受け、その後の約半年間、僕はそれを抱えて旅をしていた。今思えばそんなかさばるものをよく持ち歩いてたもんだ…

光と影、石と緑、壁と窓、その脇に佇む子供たち…

建築の一番の魅力って、やっぱりこういうところである。

こんな家をつくりたいなと、本気で思う。

Tags:

カンボジア

| MEMO 雑記・ブログ

, PICTUREs 旅と建築

| 09.03.17

| (0)

研究会会場となった宮城学院女子大。レンガ貼校舎の端正なキャンパス。どなたが?と思って調べたら一粒社ヴォーリズ建築事務所でした。で、そのサイトを見ていて初めて、ヴォーリズがもともと伝道師として来日したこと、近江兄弟社との関係などを知りました。熱いですね。

研究会会場となった宮城学院女子大。レンガ貼校舎の端正なキャンパス。どなたが?と思って調べたら一粒社ヴォーリズ建築事務所でした。で、そのサイトを見ていて初めて、ヴォーリズがもともと伝道師として来日したこと、近江兄弟社との関係などを知りました。熱いですね。

フランク・ロイド・ライトの自由学園明日館の窓と天井。2008年、友人の結婚式の際に撮影。これだけ部分的な写真にもかかわらずライトと認識できてしまうとは。

フランク・ロイド・ライトの自由学園明日館の窓と天井。2008年、友人の結婚式の際に撮影。これだけ部分的な写真にもかかわらずライトと認識できてしまうとは。